REVIEW >> ELECTRONICS & OPTICS | 電子・光学機器類 >> ELECTRONICS & OPTICS | 光学機器類・電子機器類

●ジャンル:ライフルスコープ

米国エネルギー省FPF採用のプレミアムLPVO

●執筆時期:2025年2月

●検証人数:3人

●実弾射撃評価:有り

→Type89 / 5.56x45mm弾及び空砲弾

→AR15系 / 5.56x45mm弾

※本製品の購入等に協力してくださいました、デザートカウボーイ様に感謝いたします。本製品はデザートカウボーイ様にて購入可能です。お財布に嬉しい特価販売だけでなく、海外製品で不安になる保証や修理の対応もしてくださります!

●デザートカウボーイ様公式サイト

●PLxC 1-8×24販売ページ

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=5353

●PLxC 1-8×24(FDEカラー)販売ページ

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=7774

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=5360

SPECS | 性能諸元(公式)

| メーカー名(メーカー国・製造国) | Primary Arms(アメリカ合衆国・日本) |

| 全長 | 235mm |

| 重量 | 480.5グラム |

| チューブ径 | 30mm |

| カラー | Black(本製品)、FDE |

| 対物レンズ径 | 24mm |

| 倍率 | 1~8倍 |

| 視野 (FOV) | 121~14.6フィート / 100ヤード:36.8~4.4m / 100m |

| アイリリーフ | 1倍:81.2mm |

| 8倍:93.9mm | |

| 射出瞳径 | 80mm~30mm |

| レティクル(FFP:第1焦点面) | Raptor M8 Meter(本製品)、Raptor M8 Yard、Griffin MIL M8、 |

| レティクル(SFP:第2焦点面) | NOVA |

| イルミネーター | 赤色LED:10段階(内2段階は暗視装置用) |

| 使用電池 | CR2032リチウム電池 |

| 価格 | 1499.99ドル |

Pros & Cons | 一長一短

※ここはあくまで、KUSEMONO TACTICALが想定する使い方、視点から見た一長一短です。

※一長一短をわかりやすく表記しているだけであり、項目の数や内容、順番による採点評価ではありません。

| 優れている点 | ✓高い解像度や広い視野を中心とした素晴らしい光学性能 |

| ✓非常に明るく暗視装置対応も完備しているイルミネーション(2025年モデル以前及びNOVAレティクルは除く) | |

| ✓CQBから中~遠距離・多機能性まで備えた完成度の高いレティクル | |

| ✓軽くてコンパクトな外観と広い視野 | |

| 改善を要する点 | ✘高倍率時のアイボックスが狭い |

| ✘対物レンズからイルミネーションの点灯が見えやすい |

こちらの一人称視点動画とご一緒にどうぞ。

Compact・Compromise・Compensation

先の大戦以降「9.11同時多発テロ」は、自国で経済活動に勤しむ一方、他国では火の手をバカスカ上げていたサムおじさんにとって非常にショッキングな出来事であった。それ以降、軍の「乱立☆特殊部隊作りまくろうぜブーム」は多くの政府管轄組織に飛び火していく。それは、ショッピングモールの警備員に毛が生えたようなレベルの公的施設警備員達も例外ではなかった。彼らの中には飲食街に住むドブネズミの如く大きく肥えた腹を引っ込め、代わりに高度な戦術訓練と重武装化を施したハリネズミへと変身させられた組織は数多い。当然、テロの教科書的ターゲットである原子力発電所及び核関連施設を管理している、エネルギー省所属の警備部隊も例外ではなかった。

さて、この核物質防護を担う連邦防衛隊(Federal Protective Forces)が2024年に採用したLPVO(Low Power Variable Optic:可変低倍率スコープ)が、Primary Arms社のフラッグシップLPVOである「PLxC 1-8×24」である。

●商品パッケージはこの手のフラッグシップモデルあるあるな、本体の数倍以上の体積があろうかと思われるボリュームであなたに会いに来てくれる。

●プラチナムの名が入っているPLxラインは、プライマリーアームズ社のプロ向けに設計された最上級ラインだ。ちなみに言うと認知度はあまり高くなかったが、「C」が無いPLx 1-8×24というチューブ径は34mmの前任者がいた。こちらもレンズの質等はよかったが、重量はなんと762グラムという文鎮である。

●説明書はPAスコープお馴染みである、本体とレティクルの説明書の2種類が付属する。

●レティクルの説明書は各機能をわかりやすく説明しているが、本体説明書は最低限という程度。

●PLxCの「C」はCompact(コンパクト)のC。その名の通り全長は23.5cmしかない。そこらの1-6倍や1-8倍スコープよりも2~3cmほど短い。

●競合製品でこれより短いものは数少ない。今回エントリーさせた中ではディオン光学技研のMarch 1-8x24mm Shortyくらいだ。こちらはPLxCよりもさらに2.5cm短い21cmである。

実は今回、私の次期LPVOの選定として様々な製品を見比べたり調査を行った結果、このPLxC 1-8×24を2次審査製品として当研究会と折半で入手し、レビューをすることになった。

●私にとって光学照準器の選定要件として大事な要素が「重量」だ。このPLxC 1-8×24は電池込みでの実重量が482グラムという軽量設計だ。

●今回の選定審査に参加した他社製品も、Nightforce – NX8 1-8×24が490グラム、March – 1-8x24mm Shortyが460グラム、Leupold – Patrol 6HD 1-6×24なんて実重量413グラムと贅肉を極限まで絞り込んだ強豪が多かったものの、その他の性能や特徴から加味して二次審査にはPLxC 1-8×24が選ばれた。

→ちなみに他社1-6、1-8、1-10倍スコープはほぼ500グラムから600グラム以上の重量。

→PLxC 1-8×24シリーズで、NOVAレティクルモデルのみ少しだけ軽量な476グラムである。これはレティクルがSFP仕様により、内部構造が少し単純化されているため。

ここからは細部を見ていこう。

●24mm対物レンズはオレンジや薄紫、緑系のマルチコーティングが、接眼レンズは薄緑系のコーティングが施されている。

●レンズは日本製のEDレンズ(Extra-low Dispersion Lens:特殊低分散レンズ)を使用。通常のレンズよりも色収差を抑え、コントラストを高めることができるため、コストは上がるものの非常に高画質で見やすいレンズだ。

●接眼レンズチューブ後端には視度調整ダイヤルがある。デザインは控えめだが、適度なテンションで回しやすく、その他ダイヤル類含めてローレット加工も緻密できめ細やかで手触りも良い。

●アメリカで物を売る以上、愛国心や地元へのリスペクトを示すことは大事だ。本スコープは日本製ではあるものの、設計等は米国テキサス州(プライマリーアームズ本社拠点)であることをアピールしている。

●アルミニウムボディは光沢を抑えてサラッとした手触りであると同時に、小さくて軽いからと言って薄っぺらく弱々しくは一切感じさせないタフな質感も併せ持つ。

●また、本製品はプレミアムスコープにありがちな34mmではなく、普及帯である30mmのチューブ径を採用している。これにより、マウントの選択肢が増えるだけでなく、重量を抑えることにも寄与しやすい。昨今は光学技術や耐久性の向上により、30mmチューブ径であっても性能が高いスコープを出しやすくなっている。

●同社SLx 1-6同様、ロープロファイルで幅広のウィンデージ&エレベーションダイヤル等のタレットは、非常に質感が良く回しやすい。クリック感も明瞭であり、テンションも適度だ。それぞれ普段はダイヤル保護のためのキャップが付属する。

●1クリックの移動量は0.1ミルであり、最大移動量は100MOA(29.1ミル)だ。

●ダイヤル側面には小さな六角ネジが3つあり、それを緩ませることでゼロリセットが可能となっている。

●ゼロイン後にエレベーションタレットを大きく動かし、再びゼロイン位置に戻してみたが、200ヤードの距離で着弾位置のずれは無かった。

●また、現場で素早くエレベーション(スコープレティクルの上下調整)ダイヤルを弄りたい人向けに、キャップレス化ができるタクティカルタレットも一つ付属し、交換することが可能となっている。

●反対側、左側面にはバッテリーコンパートメント兼イルミネーションダイヤルがある。

●コクッコクッと動くイルミネーションダイヤルは、10段階の輝度調整が可能で、各段階毎にオフポジションがある。これにより、よく使用する明るさに瞬時に点灯させることも可能だ。

●SLxシリーズと比較してイルミネーションダイヤルは出っ張りが抑えられており、3分間無振動&無操作の状態で自動的にシャットダウンと再起動機能のAutoLiveシステムも組み込まれている。

●スローレバーに関してはSLx 1-6のものと全く同じものが付属する。装備品等に引っかかりやすい形状であり、人間工学的にもあまり扱いやすいとは言えないスローレバーだが、別売りオプションのSlide Mount Magnification Flip Leverをという選択肢もあるにはある。こちらはレバーの長さを2段階に調整することも可能だ

●ただしSLx 1-6と比較して、パワーダイヤルの硬さは適度であり、スローレバーの扱いにくさは緩和されている。

→PLx 1-8も販売当初はパワーダイヤルがSLx 1-6同様に固く回しにくかったようだが、いつの間にか改良されたようだ。

●できればフラッグシップモデルなのでスローレバーは別物を新規設計して欲しかったが、1500ドル以下の価格だし、その他の性能を考慮するとあまり大きな声で文句は言えない。

●1倍から8倍へとパワーダイヤルを動かすには半回転の移動量が必要なため、スローレバーの改良はできれば行ってもらいたいところだ。

その他付属品を見ていこう。こちらの写真は全長5cm(ねじ込み部は除く)、重量12グラムのレンズフードを装着した様子。

●このレンズフードは、余計な反射を抑制するだけでなく、短い全長のPLxC 1-8×24にレンズキャップや後付でダットサイト等を乗せるためのレールマウント等をごちゃごちゃと装着したい場合にも良い。

●こちらはビキニタイプのレンズカバー。その他工具やタレットの予備六角ネジ等が付属する。

Reticle │ ACSS Raptor M8 Meter

●PLx Compact 1-8×24のレティクルは大きく分けてACSS Raptor M8、ACSS Griffin MIL M8、ACSS NOVAの3種類がラインナップされている。今回選んだのはACSS Raptor M8のメートル単位に対応したもの。

→Raptor M8はヤード単位モデルもある。

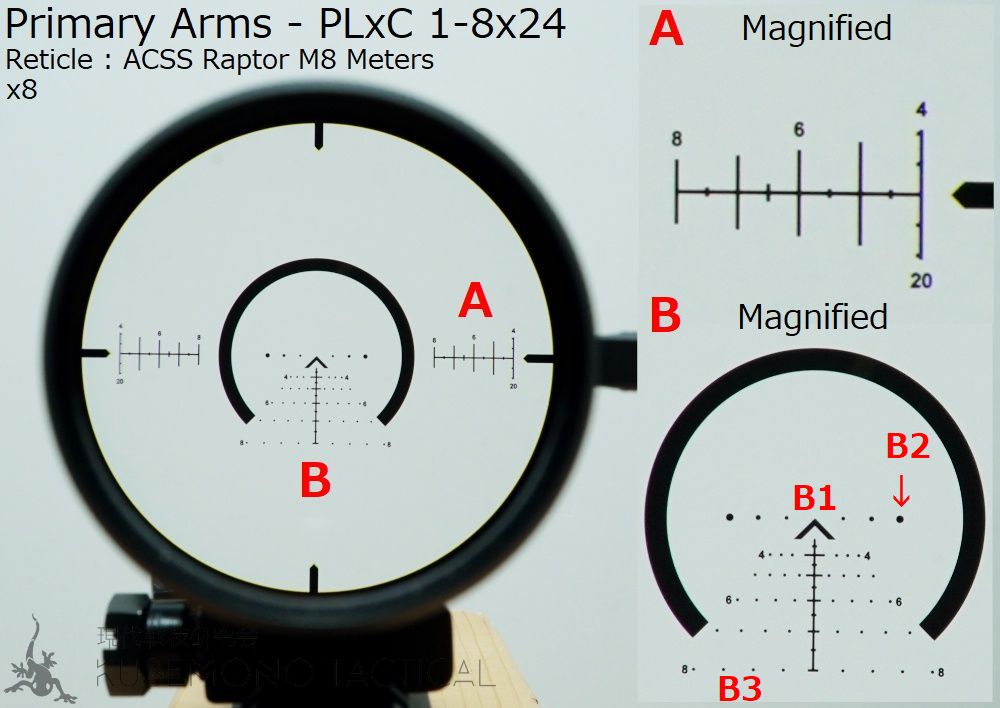

●このレティクルはFFP(First Focal Plane:第1焦点面)仕様のため、倍率によってレティクルの大きさが変わり、どの倍率でもレティクルの機能を使用することができる。ではどのような機能があるのか、上の8倍率時のレティクル画像を見ながら説明しよう。

●まずは「A」のレティクル両側面にあるミルブラケットによる距離測定機能だ。こちらの縦線は5フィート7インチ(約170cm)の競技用ターゲットに対応した距離測定が可能となっており、ターゲットがどの縦線の高さにおさまるかで距離がわかる。距離は400~800メートルの間で100m刻みで対応。これは対人におけるおおまかな測距にも使える。

→例えばターゲットが「4」と「6」の中間にある縦線と合致した場合は、500m離れていることを意味する。

●また、測距に関しては「B」の中央部でも19インチターゲットの横幅(約48.2cm)を利用したより簡単な測距が可能だ。ハシゴ状に下に伸びている「B」に横長で下に降りるにつれて短くなっている横線が見えるだろうか?これをターゲットの横幅に合わせると同じく400~800メートル間の距離測定ができる。

→例えば、ターゲットが一番下の横線に合わさった場合は距離が800mである。

●また、中央「B1」のシェブロン(山形)の底面外側にターゲットの横幅が合うと200、内側だと300mとのこと。

●さて、次は移動しているターゲットに対しての射撃支援機能だ。先ほど言ったシェブロンの両側面に3つの点「B2」を見てほしい。これは、内側から歩行速度(時速3マイル)、ジョギング速度(時速6マイル)、疾走速度(時速9マイル)に対応した着弾予想点となっている。歩きスマホでポケGoをしている敵がいたら一番内側の点を合わせて射撃しよう。

→この機能は距離が100~300mの間で有効に使用することができる。

●さて、先程距離測定で使用した「B」のハシゴ状のレティクルだが、ここはBDC(Bullet Drop Compensator:距離による弾丸落下補正)レティクルとしての機能も併せ持つ。これを有効にするには、5.56mmNATO弾及び7.62mmNATO弾での使用が推奨されている。BDCレティクルは50m刻みで横線が表記されており、100m毎に横線は少し長く表記されている。400mの距離以降では200m毎に「4」「6」「8」と最大で800mまで対応している。例えば650mの位置にいるターゲットに撃ち込みたい場合は、「6」と表記されている横線の一つ下の小さな横線にターゲットを合わせれば良い。

→もちろん弾丸落下量は同じ5.56mmや7.62mm弾であっても、弾頭重量や銃身長等で変わってくる。これに関しては説明書に弾種や銃身長、標高毎の推奨ゼロイン距離等が表記されているので参考にしてほしい。

→例によると、狙撃用途の5.56mm弾であるMk262で中央シェブロン頂点を50m及び200mでゼロインした場合、このBDCレティクルを最も正確に使用することができる。

●他にも長距離射撃に必須の風による弾道補正機能もある。これに関してはBDCレティクル両側面に広がるクリスマスツリー状のドットレティクル「B3」を見てもらいたい。これは400m以上で使用でき、100m毎の段落分けで最大800mまで使用可能。ドットレティクルは内側から順に風速5マイル(木の葉が動く風)~最大で20マイル(大きな枝が動く風)まで対応している。

●6倍時になると、レンズ外側のクロスヘア(十字線)にハッシュマークが等間隔に見えてくる。これはミル(ミリラジアン)スケールとなっており、狙撃や測距の用途で使用可能だ。

●中央のシェブロン(前画像B1)をゼロ位置として、「A」の外側が20ミル、そこから外側にいくに連れて5ミル刻みで上下左右共にハッシュマークが刻まれている。

4倍。

1倍。

●6倍で見えたミルスケールの全容を見るには3倍より下に倍率を下げる必要がある。最大で100ミルまで計測することが可能。

●ミルスケールのクロスヘアからさらに外側は、クロスヘアが少し太くなっている。これにより、CQB戦で素早く、そして自然にレンズ中央部へとターゲットを持っていきやすくなるガイドとしての役割となる。これは私が長年愛用しているリューポルド – VXR Patrol 1.25-4×20のFiredot SPRのレティクルとよくにており、非常に使いやすい。視界を妨げる太すぎないちょうどよい厚みなのも良い。中央部の馬蹄型サークルレティクルと合わせてCQBでも大きな効果が期待できそうなレティクルだ。

●さて全倍率を通して見てきたが、高倍率ではそこまで複雑化を避けつつも多機能性をふんだんに盛り込み、低倍率時にはシンプルでCQB戦に強いレティクルデザインとなっている。高倍率、低倍率のどちらかがだいたい犠牲と妥協の産物になりやすく、デザインが難しいFFPレティクルだが、このPLxC 1-8×24のレティクルはどれも非常に完成度が高い。

●PLxC 1-8×24 FFP仕様のレティクルで「Griffin MIL M8」というレティクルもある。こちらはRaptor M8と比較して風による弾道補正機能の代わりにより詳細なミルグリッドやミルスケールを追加したレティクルだ。ミルを用いた計算や射撃を活用する人にはこちらが良いだろう。ちなみに、米国エネルギー省連邦防衛隊が採用したモデルでもある。

●もう一つのACSS NOVAレティクルは去年追加されたレティクルで、非常に明るいイルミネーションと機能性がありながらもシンプルなレティクルが特徴だ。こちらは倍率を変えてもレティクルの大きさが変わらないSFP(Second Focal Plane:第2焦点面)である。NOVAレティクルについての詳しい説明は同社 SLx 1-6×24 Gen IV ACSS NOVAで詳しく記述しているのでよかったら見てもらいたい。

●Vortex Razor HD GenII 1-6×24及びGen III 1-10×24や、Leupold Patrol 6HDと違い、シンプルなものから複雑な多機能性のあるレティクルまで多く揃えている点は素晴らしい。しかもどのレティクルも完成度がとても高い。

●今回Raptor M8モデルを選んだ理由は、偵察行動時に素早く測距や中距離射撃を行うためにチョイスした。詳細なミルグリッドを備えたGriffin M8と悩んだが、文系の私は偵察任務中に算数で脳内CPUのリソースを割かれたくないため外した。NOVAレティクルも魅力的だが、夜間や暗所に弱いレティクルなのでこれも除外。

●イルミネーションはSLx 1XやGLx 1Xと同じく中央のサークルとシェブロン部分が点灯するデザインとなっている。その両者のみを光らせることにより、CQBやターゲットを素早く中央に誘導することに重きを置いていることが伺える。

●Primary Armsのスコープレティクルはどれも滲みや余計なグラデーションが無いはっきりと綺麗に映るイルミネーションであり、非常に見やすい。

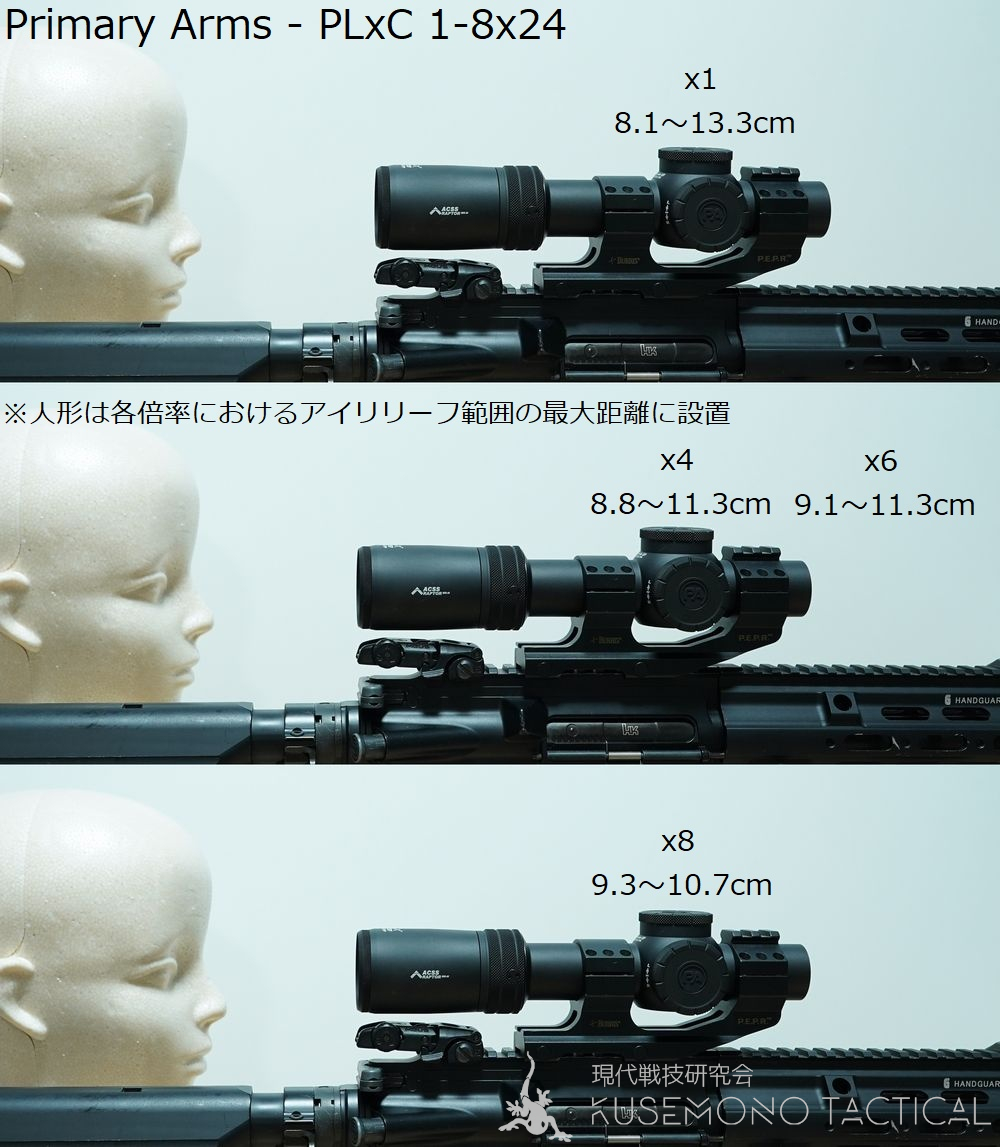

Eye Relief & Eye Box

さて、スコープの使いやすさを大きく左右するアイリリーフ(スコープと目の焦点が合う前後位置)とアイボックス(スコープと目の焦点が合う上下左右位置)を見てみよう。

●まず1倍率時のアイリリーフは8cm~13cm前後あり、距離・幅共に長くて良い。様々な銃器にも付けやすいと同時に、頬付け位置が変わりやすいCQBや競技で使いやすい。

●倍率を上げるにつれアイリリーフ幅は狭くなり、最高倍率(8倍)では約1.5cmしか許容幅が無いものの、8倍率以上のLPVOとしては平均的だろう。

●アイボックスに関しては、1-8倍系スコープの中では少し狭めだ。1倍率では1-4や1-6倍系スコープと比較すれば当然狭いし、平均的な1-8倍スコープと比較した場合でも若干狭く感じる。

●もちろん倍率を上げるにつれてアイボックスも狭くなってくるが、特に6倍を過ぎて7倍あたりから急激に狭いアイボックスとなり、ほんの少し顔を動かしただけでいわゆるケラれる状態となり照準ができなくなる。個人的には6倍より上は脚使用や依託できる安定した状態での射撃以外ではあまり使いたくない。

そうは言っても高い倍率を備えたLPVOは光学系に何らかの無理が生じやすいのも事実。このアイリリーフやアイボックスを他製品と比較するとどうだろうか?

●まずは長年格安1-8倍LPVOの代表格であるVortex – Strike Eagle 1-8×24と比較してみよう。数年前値上げされたとは言え、写真のSFPモデルは実売価格300ドル前後であり、PLxC 1-8×24とは5倍近くの価格差がある。

●アイリリーフに関しては1倍時はPLxC 1-8×24のほうが明らかに距離・幅共に長い。倍率を上げていくとあまり変わらない。

●アイボックスは大きな差こそ無いが、Strike Eagle 1-8×24のほうがどの倍率でも広い。特に1倍や6倍だと他の倍率よりも少し広めに感じる。

●この価格差にも関わらず、アイボックスがStrike Eagleのほうが勝っているのはなぜか?これは別にプライマリーアームズの光学技術が劣っているわけでも、ボルテックスが逆に優秀というわけでもない。他があまりやらないこの軽量コンパクトの代償が出ていると見るべきだ。

今まで私達が見て触れて比較してきたより多くのコンパクトな1-8、1-10倍LPVOと比較してみよう。

●同じコンパクトでさらに倍率の高いVortex – Razor HD Gen III 1-10×24だと、アイリリーフ幅にあまり差はなく、アイボックスは1倍率時ではPLxCより少し広いが、倍率を上げるとあまり変わらない。

●同じ倍率でさらに短い全長に軽い重量、陸上自衛隊が採用したディオン光学技研 March – 1-8x24mm Shortyも同様にアイボックスはPLxCとどの倍率も変わらないか若干狭いくらいである。同社のより倍率を高めたMarch 1-10×24 Shortyだと、1倍率時含めて非常にアイボックスが狭く、CQBで使用するのはやめておきたいレベルだった。

●NightforceのNX8 1-8×24もPLxCと変わらないくらいのアイボックスの狭さだ。より上位モデルの同社ATACR 1-8×24だとアイボックスに余裕が出てくるが、今度は引き換えに重量や価格が大幅に上昇する。

●何にせよ、特に1-8倍以上の高倍率LPVOは何かを犠牲にしたり妥協を伴う必要性が出てくる。今回の選定試験の1次審査で落とした他製品に関しては、後編の最後でそれぞれ所感を述べたいと思っているので、気になる方はそちらをご覧いただこう。

後編では野外等に持ち出しての照準や実弾射撃訓練での検証を行う。後編はこちらへ ↓ ↓