REVIEW >> ELECTRONICS & OPTICS | 電子・光学機器類 >> ELECTRONICS & OPTICS | 光学機器類・電子機器類

前編はこちら ↓ ↓

Pros & Cons | 一長一短

※ここはあくまで、KUSEMONO TACTICALが想定する使い方、視点から見た一長一短です。

※一長一短をわかりやすく表記しているだけであり、項目の数や内容、順番による採点評価ではありません。

| 優れている点 | ✓長くて使いやすいアイリリーフ |

| ✓わかりやすく使いやすいUI | |

| ✓ACOGフットプリント採用でマウントを変更しやすい | |

| 改善を要する点 | ✘電池ケースの蓋が何かに干渉すると開きやすい |

| ✘レティクルのサイズ表記や形状が曖昧なものがある | |

| ✘映像処理エンジンの性能が良くなく塗り潰れたような描写になりやすい |

こちらの動画と合わせてどうぞ ↓ ↓

さて外観や機能の紹介はこれくらいにして、後編は性能面のレビューを中心にやっていこう。

※画面下部中央には日時年月日が表示されているが、表示内容は当研究会が情報保全の観点で適当に設定したものなので気にしないでいただきたい。

※用語について:サーマルカメラにおける物体の見え方について以下の用語がよく用いられる。それぞれの違いを知っておくとより理解が深まる。

検出:それがどんなオブジェクトかはわからないが何らかの物体の存在を描写できている。

認識:それがどのような種類のオブジェクトであるかはわかる状態のこと(動物、人、車両、飛行機等)。

識別:友軍か敵か、どのような種類の動物か、どんな装備を持っているのかまで確認できる状態。

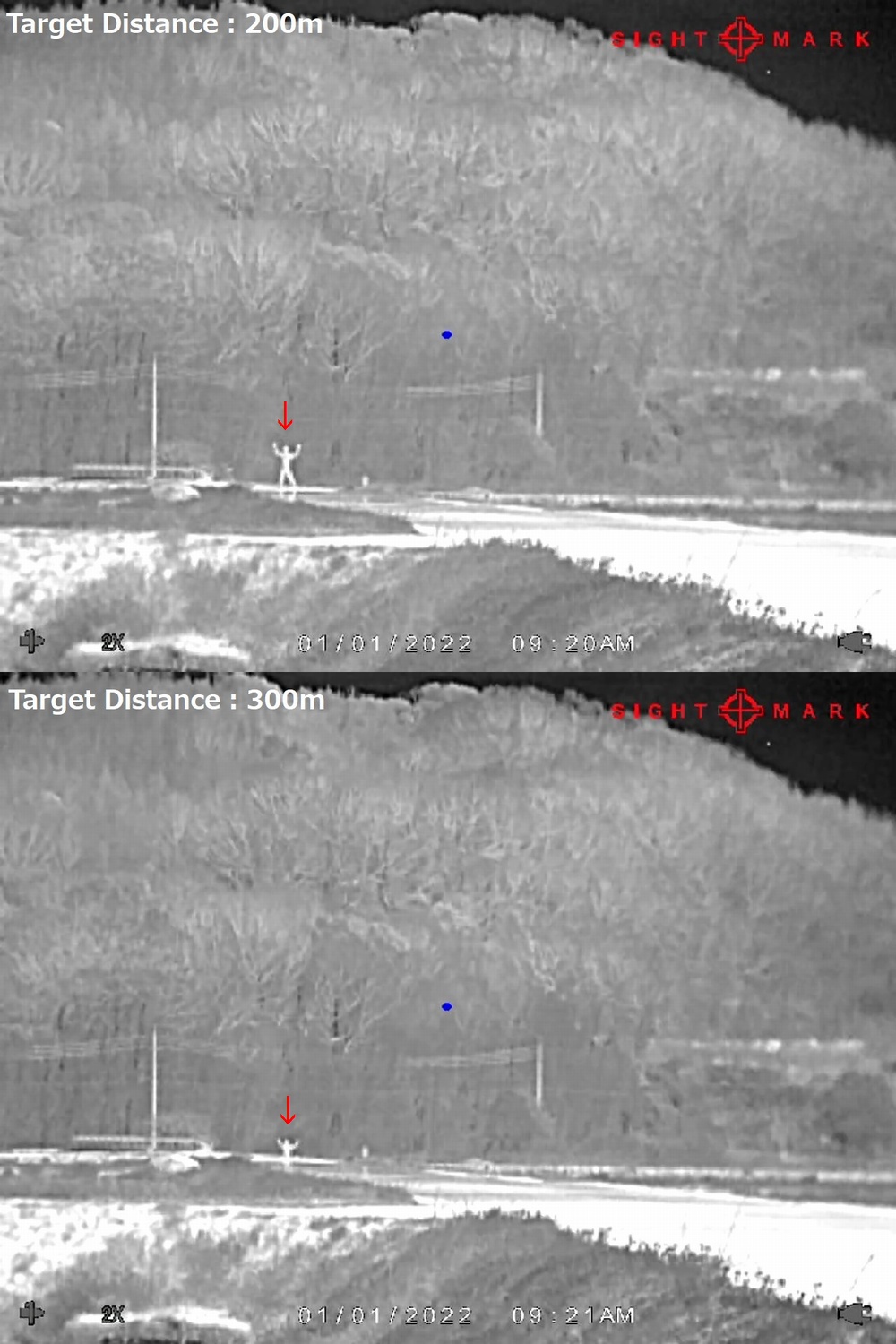

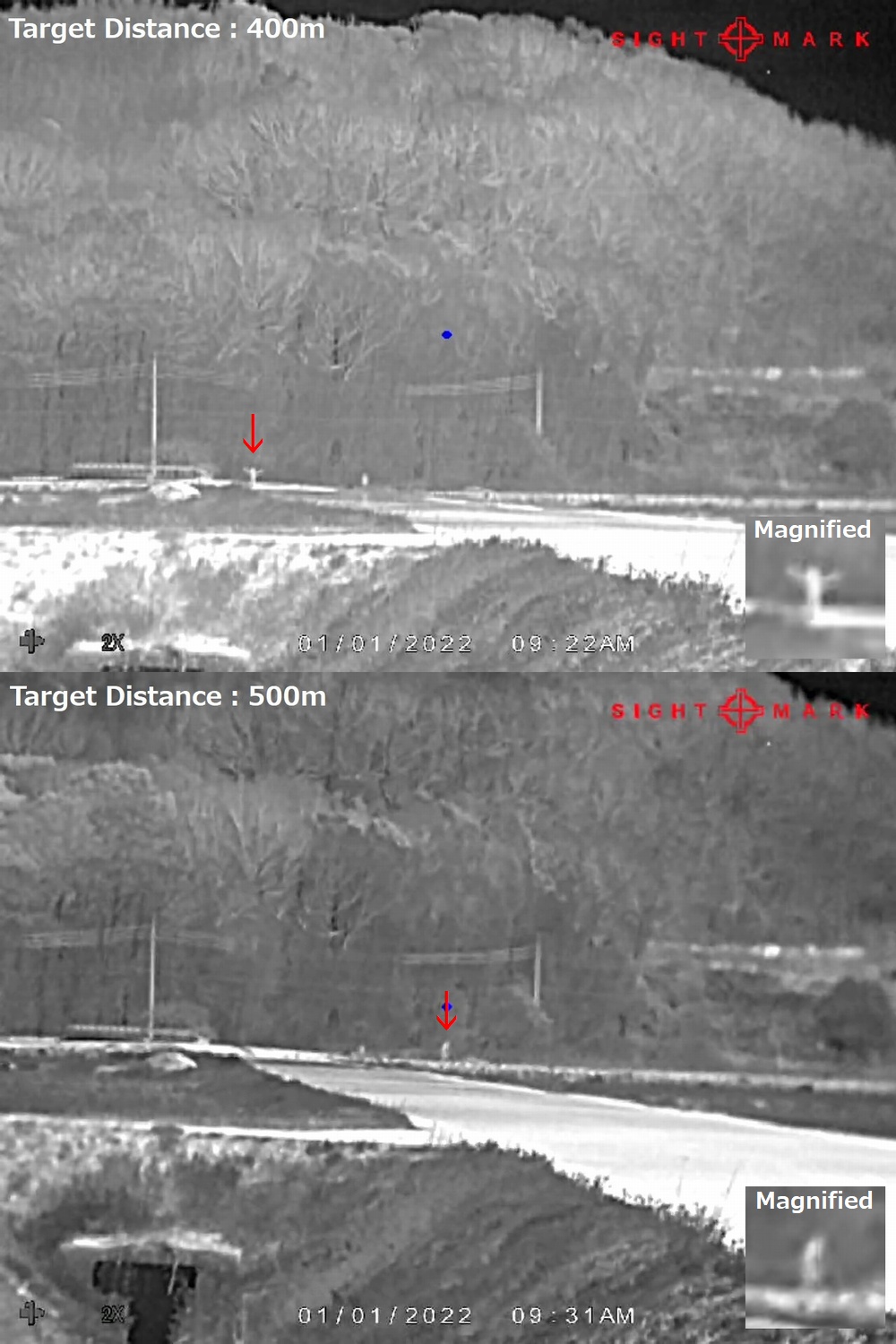

平地 (水平位置)| 50~500メートルテスト

まずは50~500mの長距離テストだ。カラーパレットはホワイトホット。

今回から今までサーマルカメラの長距離レビュー等で使用していた広大な広場が複合レジャー施設へと生まれ変わることになったため使用を断念することとなった。そのため、田舎の山へと続く長い一本道での水平位置からの撮影のみとなる。以前のような見下ろし位置からの撮影は現在場所を選定中なので今回は無しだ。(動画は1:37~)

上の写真は50mと100mでの撮影。気温は22℃。

●レンズの焦点距離等の違いもあり、ほぼ同じセンサー解像度であってもFLIR – PTQ136よりもこれらの距離では物体の認識ができる。

●人間大の物体に対する識別能力は100m以下が実用範囲だろう。

●このセンサー、このレンズ焦点距離から見たこの描写能力は可もなく不可もなく、並といった印象だ。

●画面右上にドット抜けが散見されるが、本製品にはドット抜けの修正も行うことができる。とは言え、欠けたピクセルを塗りつぶすだけではあるが。

●500mに関してはこちらの撮影ミスでカメラが少し下がってしまい、空が映る割合が減った関係でコントラストが上がり400mとあまり変わらない認識描写となった。だが、これくらいの環境下であれば600mくらいであれば何とか人間がいるという認識は可能な性能ではあろう。

●ただし実際に計測はしていないものの、公式スペックの最大1280mで検出可能というのは、人間であろうとイノシシであろうとかなり難しいのではなかろうかと推測される。よほど温度差がはっきりと出やすい夜の大平原や砂漠くらいじゃないと不可能に近いと思う。

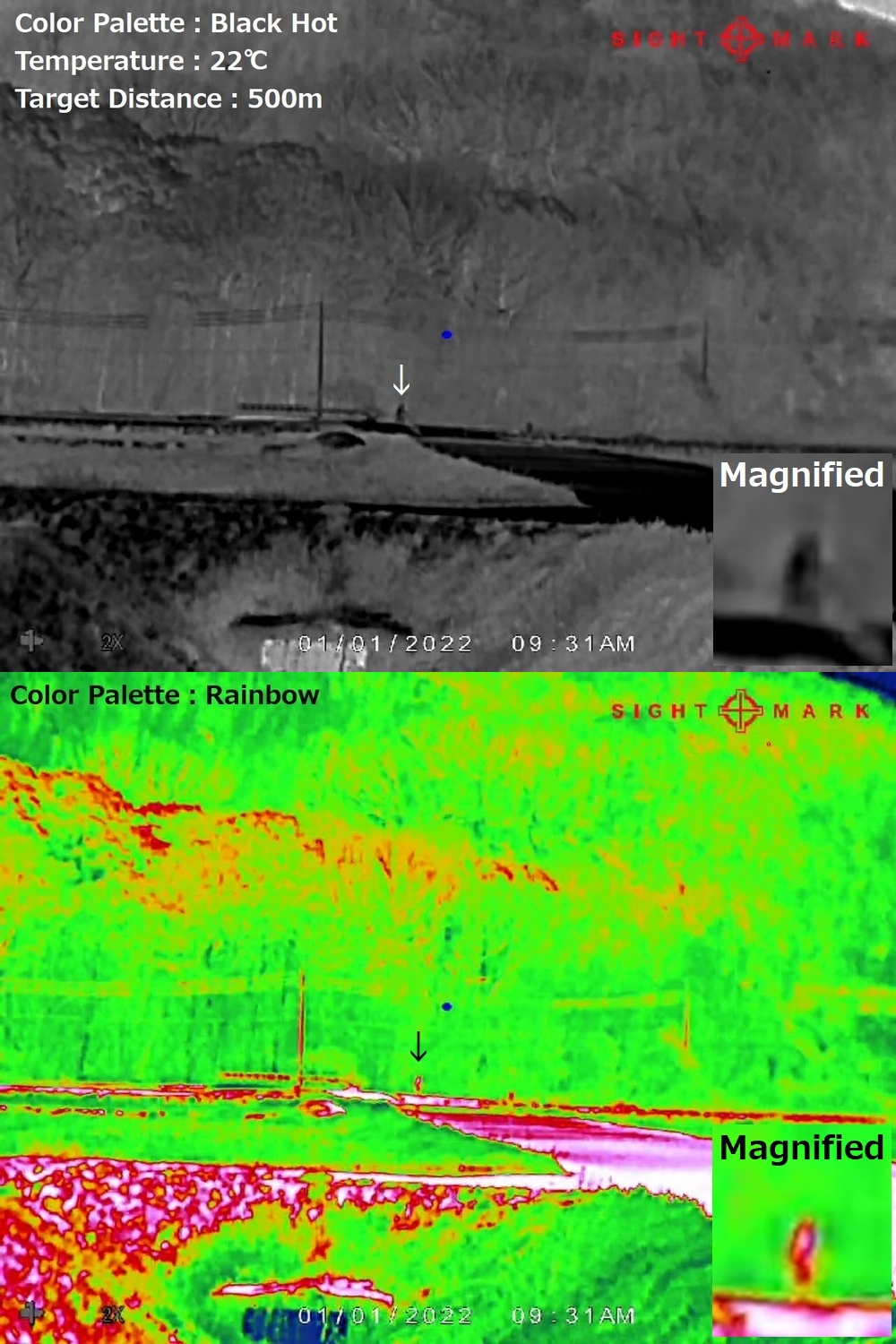

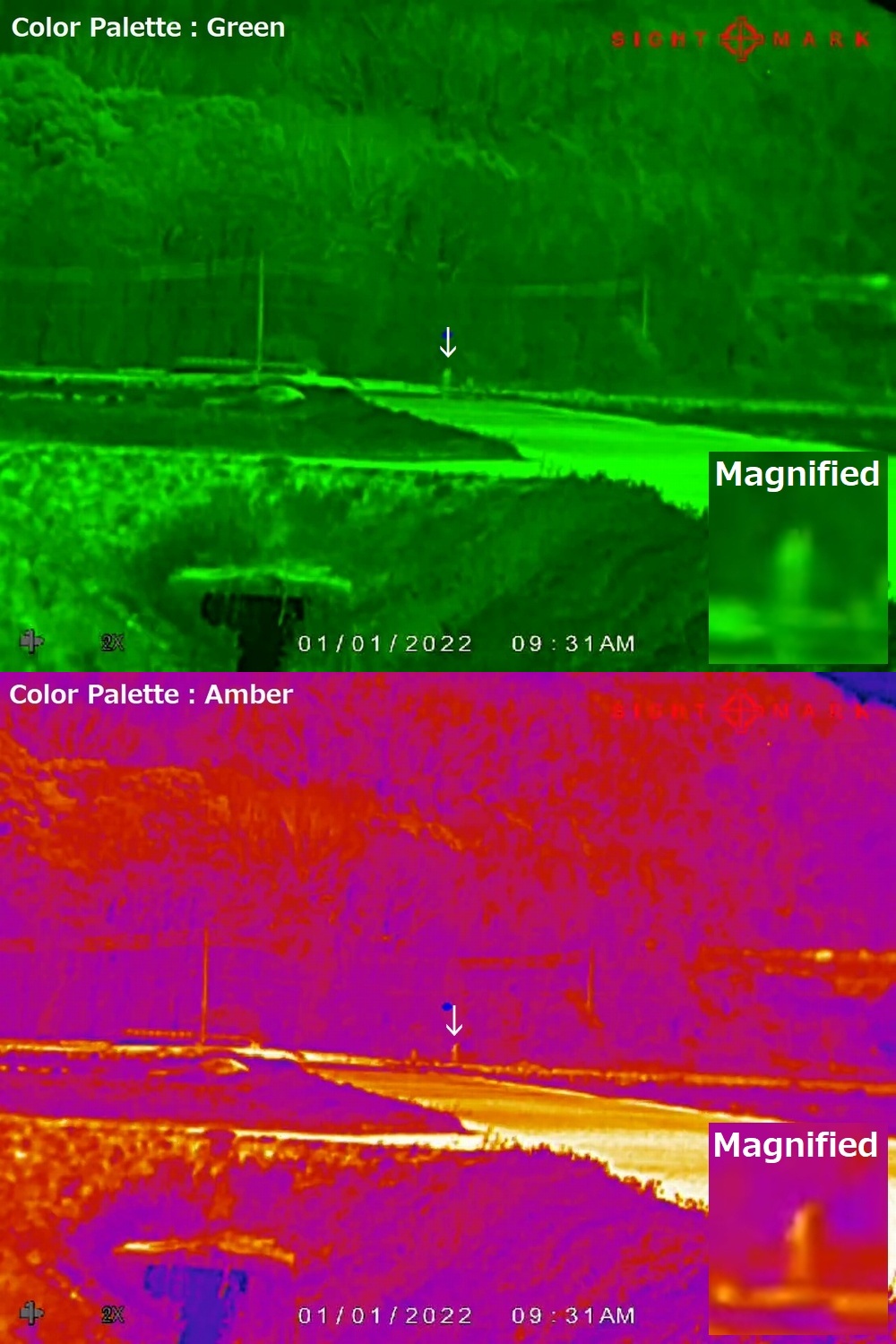

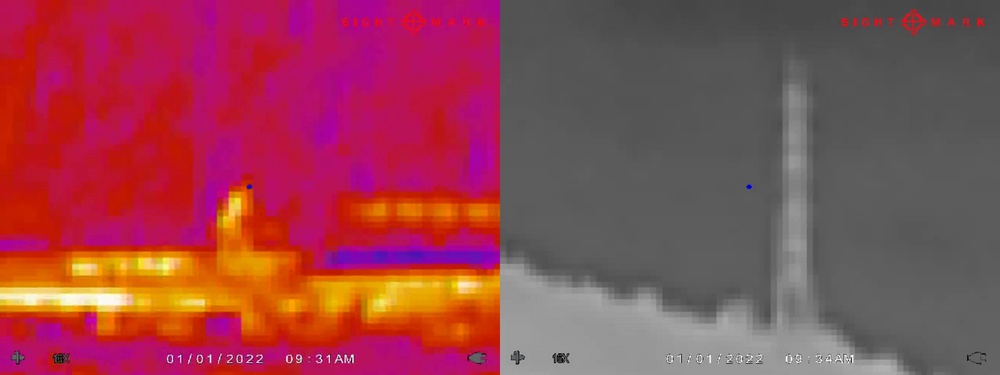

他カラーパレットによる描写 │ 500メートルにて

では同条件下の500m距離にてカラーパレットを変更しての描写をそれぞれ見ていこう。(動画は2:34~)

まずはブラックホットとレインボー。

●ブラックホットの場合は人間の描写が同じような温度帯の関係で道路との区別がつきにくくなっている。また、背景の山の木々もホワイトホットのほうが細部のディテールがわかりやすい。

●レインボーはブラックホットよりは人間の描写は目立つが、認識能力は少し低下しているように見受けられる。また奥の山や手前の道路脇の草も塗り潰れたような描写となっている。レインボーはやはり山中や林内での索敵能力重視であり、このような開けて遠距離を見た場合は能力を発揮しにくい傾向にあるようだ。

●グリーンに関してはホワイトホットほど鮮明ではないが、細部のディテールや人間の描写能力も大きくは低下していない。また、ホワイトホットと比較すると目に優しい色合いでもあるため、ホワイトホットが少し目に刺さる、けど描写能力はあまり落としたくないという時に悪くないかもしれない。

●アンバーに関してはレインボーと同じく索敵能力を高めることが重視されているためか、周囲の描写能力は良くはない。ただ、レインボーと比べてごちゃごちゃと色が散らされ見にくくなることが少ないため、この製品に関してはレインボーよりも私は多用している。

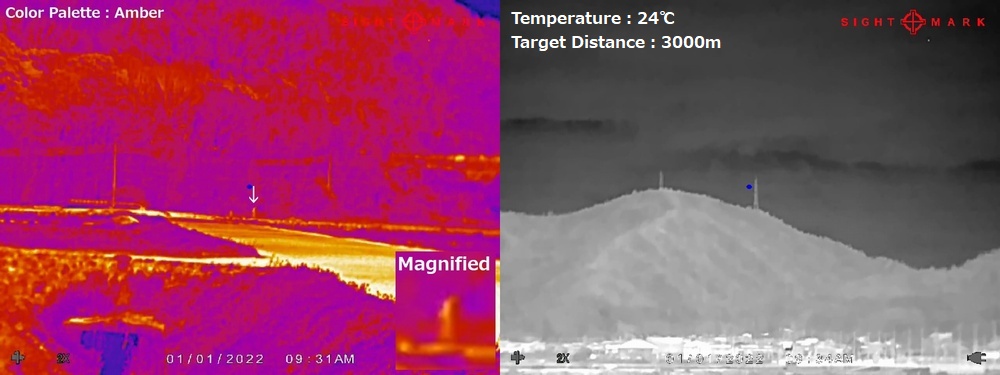

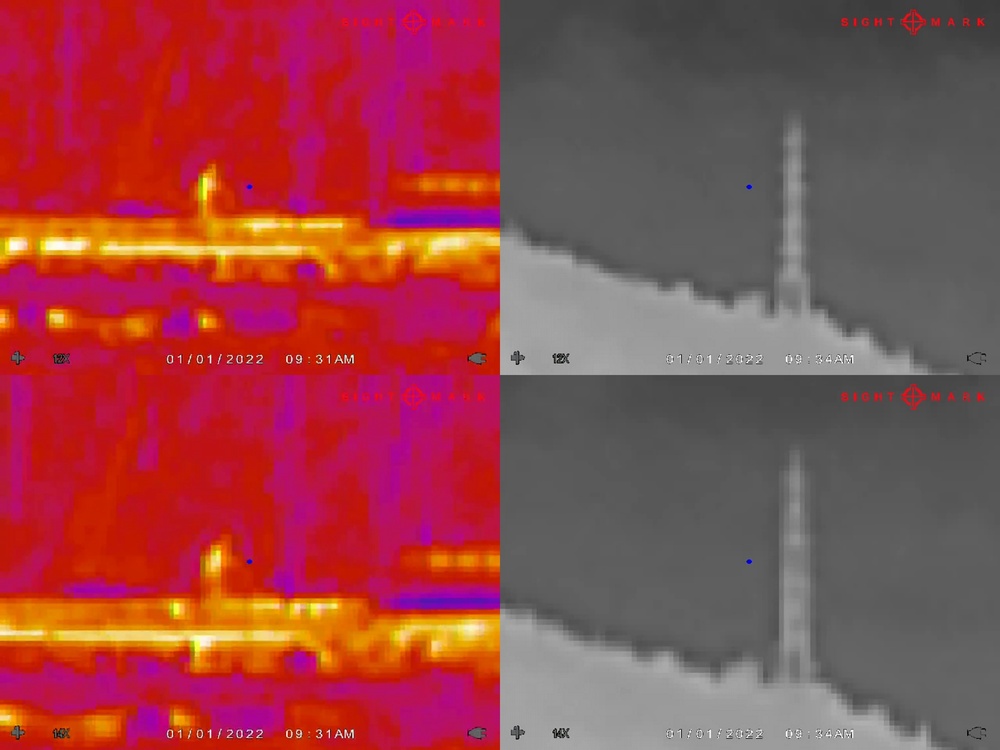

デジタルズーム │ 4~16倍

さて次はアンバーで撮影した500mの対人描写と、ホワイトホットで撮影した約3000m先の鉄塔と一緒にデジタルズーム性能を見ていきたい。上の画像はデフォルトの2倍率。

●本製品はデジタルズームが2倍毎に最大16倍まで可能。

●4倍時の対人500mで左端の通りすがりの車は無視していただくとして、デフォルトの2倍時の紫色であった背景の山が赤系の色合いに変わり、ぼやけて幽霊のようだった人間が少し描写が良くなっているのがわかる。倍率変更による画像補正が多少はかかるようだ。

●6倍時及び鉄塔はほぼ変化が無い。

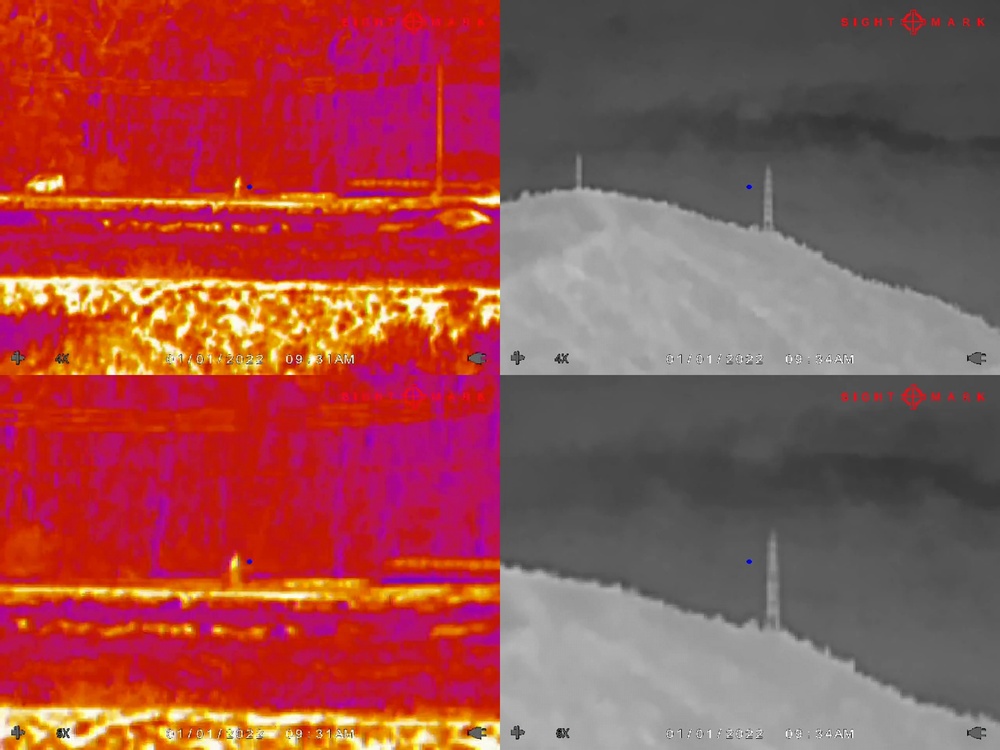

上段が8倍、下段が10倍。

上段が12倍、下段が14倍。

荒く実用性はもはや無いに等しい。だんだん消化試合のようになってきた。

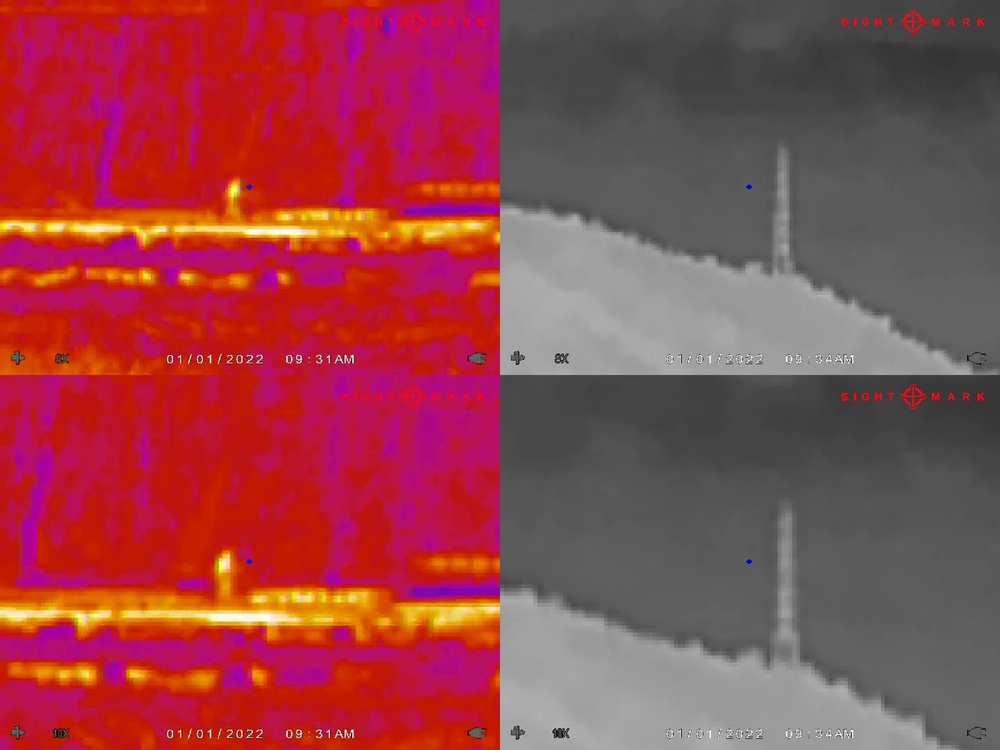

16倍。

●どんな状況でどんな物体を見るのかによって多少は上下するかもしれないが、実用範囲は8倍くらいまでだろう。あとは荒すぎるモザイク映像を見ているだけの虚しい時間が流れる。

●多くのサーマルカメラにも言えることだが、過剰なデジタルズーム倍率は操作の手数が増えるので無いほうがいい。欲を言うなら設定でデジタルズーム倍率の最大値を少なくできれば最高だ。

→FLIR – Scoutシリーズのようにデジタルズーム倍率を実用範囲内に少なくしてくれている製品は大変使いやすい。

都市部では使いにくい性格?

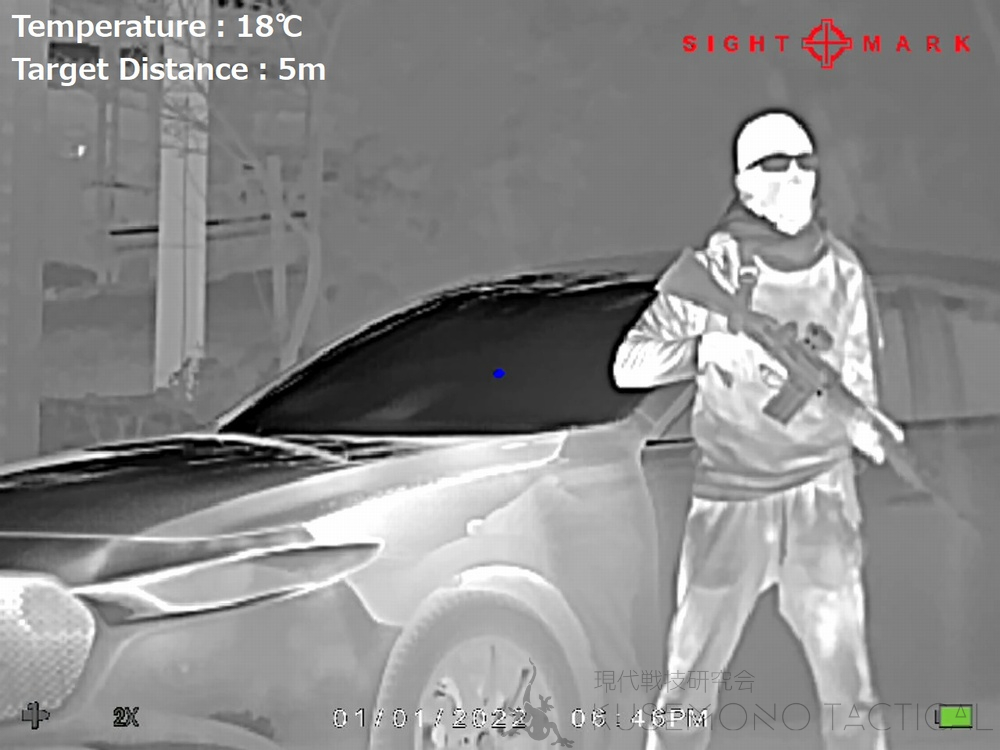

●ここまでに出している画像等を見て気づいている人もいるだろうが、本サーマルスコープはやけに塗り潰れた描写になりやすい(クリッピング現象)。例えばホワイトホットの場合は白飛びとなり、特に上の画像のように都市部でその傾向はより高まる。

●本製品のゲイン性能が低いのか、森林や草原地帯での多用を考慮したチューニングの弊害かは知らないが、以前レビューしたATN – OTS-HD 384 1.25-5xと同レベルだ。

●コントラストを大幅に下げたり、カラーパレットをブラックホットやアンバーに切り替えると環境によっては少しましになるが、大きな改善にはならないし別の弊害が起きることもある。

→この塗り潰れ現象でうんざりしている場合は、少なくともコントラストは多少下げて運用したほうがいい。

●いくら低価格帯のサーマルスコープとは言え、この現象は改善をしてほしい。ターゲットを見逃しやすくなるだけでなく、周辺環境もわかりにくくなる。描写・映像処理能力だけを見るなら、もはや化石レベルであるFLIR – PS32 / Scout II 320のほうがよっぽどか写りがいい。

実弾射撃、各種訓練における使用感等

●アメリカほどでは無いにしろ、我が国もイノシシ被害に困っていることに変わりはない。私の地元でもイノシシが田畑や民家の平穏を年々悪化させているため、私も経験を活かして少ない時間を絞っては年に数回程度だが狩りに出ている。

●せっかくなので自前のBenelli – M2にWraithサーマルスコープを装着し、12番ゲージスラッグ弾でゼロイン射撃を行った。ゼロインと多少の練習を兼ねて20発ほど射撃したが、不具合は皆無であった。

●残念ながら肝心要の現場では、イノシシやシカを数匹見つけたものの、発見現場では射撃が難しい状況下だったため、一発も撃たずに猟期を終える。

●見つけたイノシシやシカは50~100m前後の距離だったと思うが、これくらいの距離であれば少々の草木に覆われていても発見は容易く、狩猟対象であるかどうかの識別も可能だ。山中では塗り潰れ現象も比較的許容範囲ではあった。

※この狩猟に関する画像等は大人の都合で載せることができなかった。

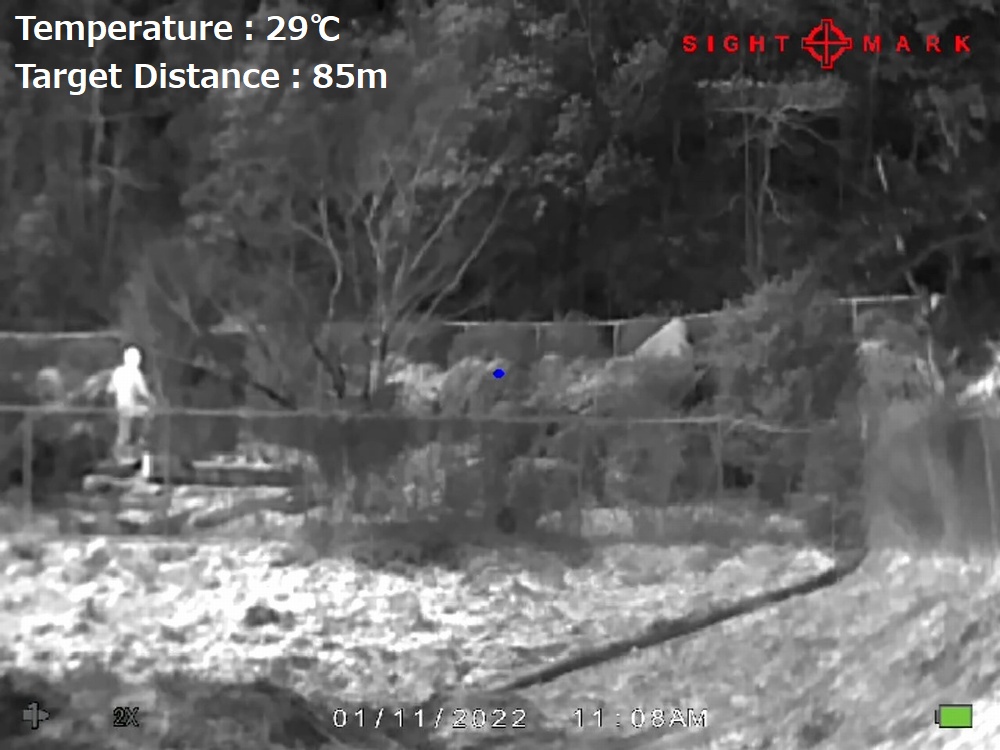

ここからは各種訓練での運用レビューをお伝えしよう。いずれの訓練でも5.56x45mm空砲弾を使用した。

●上の画像は重要防護施設の対テロ訓練中、夜中に外柵沿いから侵入を試みている仮敵役の空挺隊員を捉えた写真だ。距離は約85m。

●彼は途中、巡察車両に気づいて身を隠したが、サーマルカメラでは上半身の一部と頭部を炙りだしている。

●画像ではわからないが、彼が身を隠している場所は木々や草が鬱蒼と茂っているため、通常の暗視装置や肉眼ではまず見えない。

●こちらは拳銃しか装備していない警備班が重装備のテロリスト相手にどう対処するかの夜間警備訓練。緊急対処班の到着まで何とか敵を最重要エリアに侵入させないという厳しい状況下ではあったが、先んじて敵を見つければこちらが有利になるという考えで本サーマルカメラ単体で活用した。

●結果、約200メートル前後の距離でこちらが先にテロリストの一人を捕捉。気づかれぬよう包囲して撃退することに成功した。

●しかし先程の外柵沿いでの侵入事案画像と比較すると、手前の車両や警備班以外の画像の塗り潰れ感が目立つ。

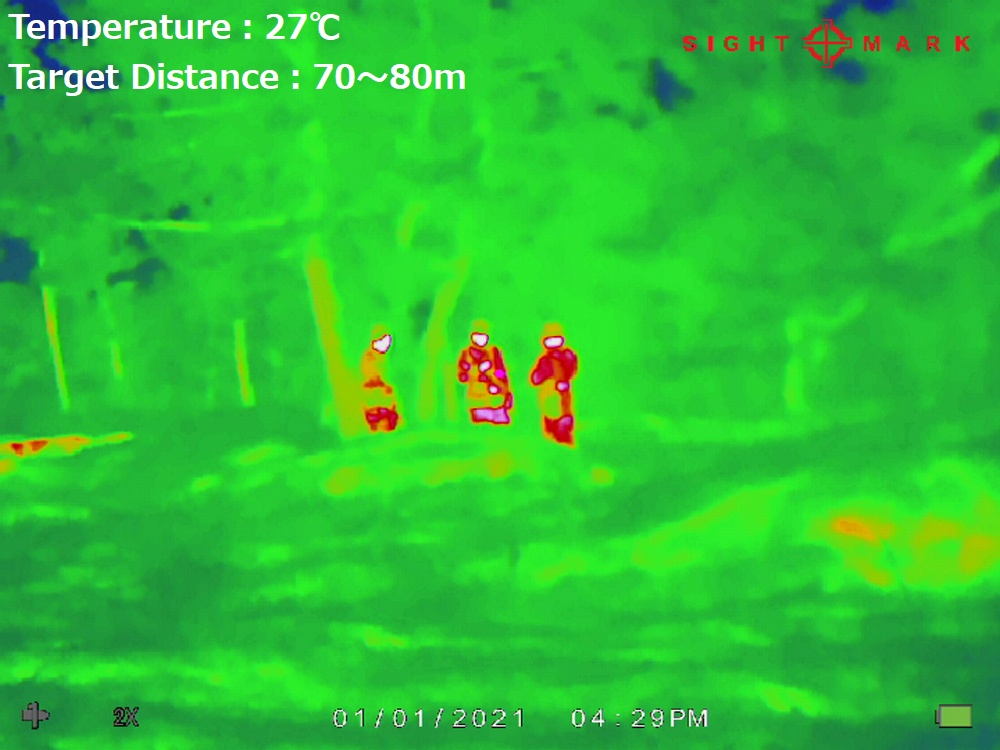

こちらは別訓練にて、敵陣地への侵攻作戦での様子。

●距離70~80m先にて、タバコや菓子をむさぼりながら駄弁って警戒しているフリをしている敵歩哨陣地内の間抜けトリオを捉えた写真。

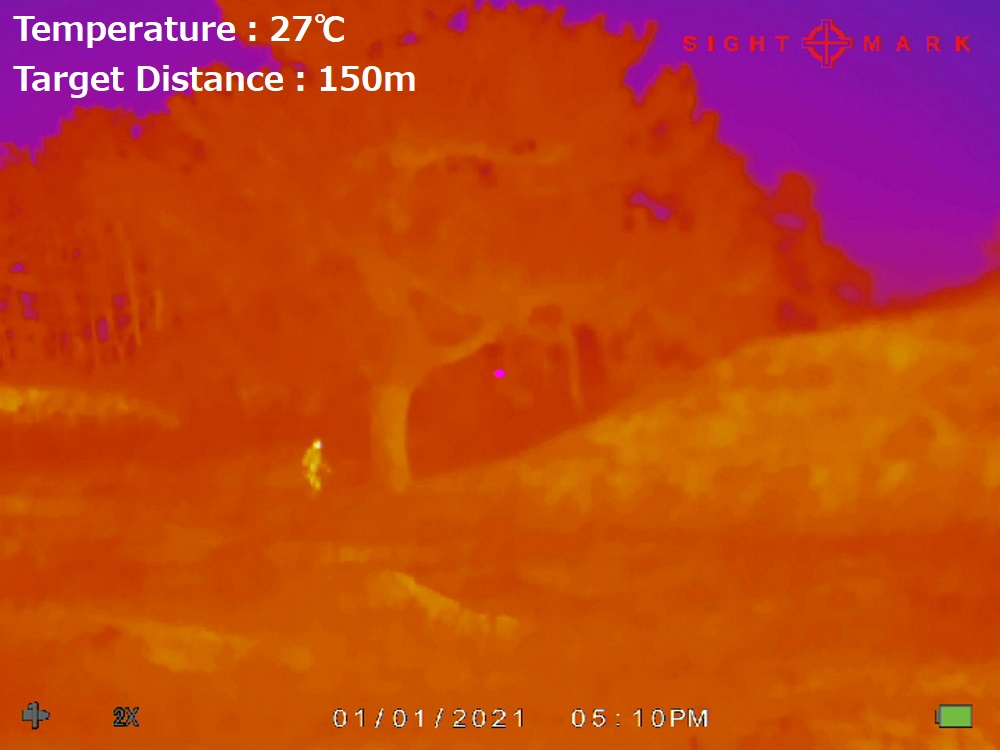

●木から木へと身を隠しながら走り抜けようとしている潜伏兵。距離は150m弱。

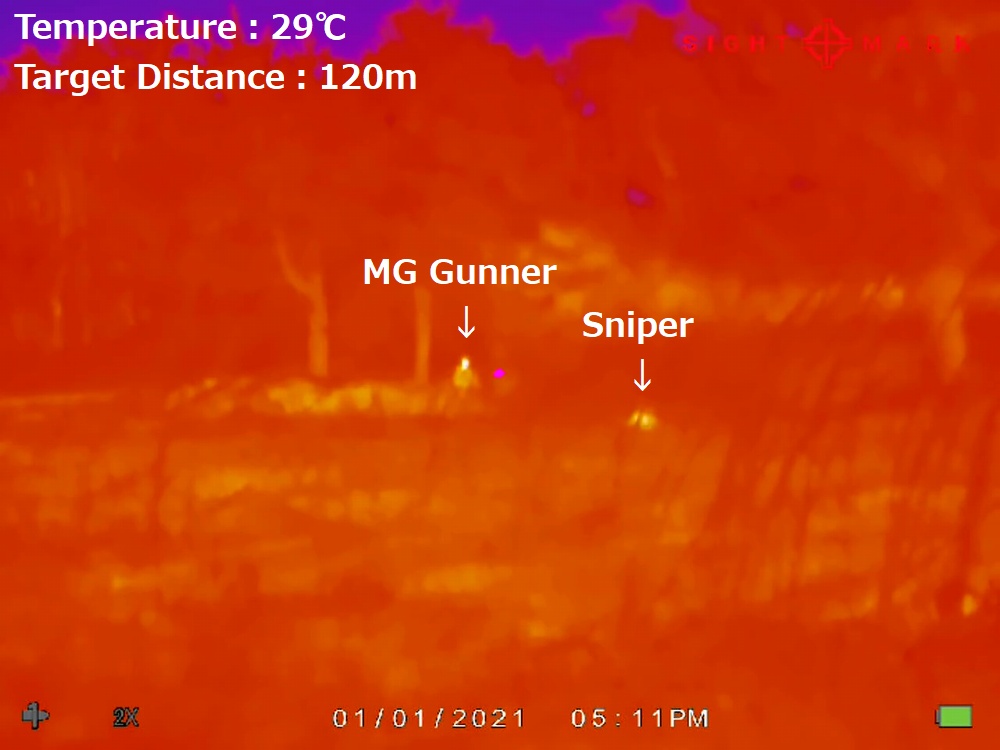

●敵陣地へ侵攻中、120m先に機関銃陣地と機関銃手を発見。その右横手前の熱源は、草むらに潜伏している狙撃手。

●狙撃手は膝くらいの高さの草むらにギリースーツを装着して伏せていた。皆が機関銃に釘付けになっている間にこいつが漁夫の利を狙おうとしてたのだろうがそうはいかない。

●侵攻作戦も深まってきたところ、潜伏兵やゲリラの数が多くて前に進めないという先発分隊からの悲鳴を聞き、迂回挟撃をしながら索敵をしている様子。

●銃声はそこらで聞こえるが敵を目視することが全くできない状況ではあったが、約250m先にて木と草が生い茂る窪地に隠れていた1名を発見した。

●敵司令部近くまで侵攻し、距離50mほどで様子を伺っていたところ、仮敵役が白旗を振って投降の意思を示した。(4倍ズームで表示)

→ちなみに彼はこのあと別グループによって捕虜として連行され、我の陣地内にて忍ばせていた爆発物で自爆した。何故ボディーチェックをしなかった??

●この訓練では気温が30℃前後と高めで、加えて湿度も高く、ところどころで霧も発生していた。それ故か、普段なら比較的ましな描写になりやすい林内であったとしても、印象派の真似事をした素人画家のような描写となる場面が多かった。

Conclusion | 総評

●訓練中、電池蓋の開閉防止に蓋が開かないようにビニールテープを巻き付けていたものの、やはり藪漕ぎ等を行った後では気になって精神衛生上あまり良くなかった。蓋ストッパーへの少しの干渉で開いてしまう設計は早急に見直すべきだ。

●また、塗り潰れしやすい描写能力だけで評価するなら、このサーマルスコープはピカティニーレールを搭載した文鎮と言いたいところだが、極端に短いアイリリーフが多いサーマルスコープの中では本製品は本当に覗きやすく使いやすい製品である。

●製品そのものも比較的コンパクトでUI(ユーザーインターフェース)も優れている。

●そして価格も1700ドルであり、日本円換算でも30万円以下で買えるのでリーズナブルだ。ただし、開きやすい電池蓋には目を瞑ったとしても、やはり映像処理能力や描写能力の低さは少々目に余る。これならば8年以上前の製品ではあるが、FLIR – PTS233のほうが画質は劣っているが、映像処理能力は同じような低価格帯の中では本製品より良い。

→ただしPTS233はフリーズをしたり電源が点かなくなるという不具合が発生しやすく、私もとあるサーマルカメラの勉強会でその不具合が頻発したことがある。現在PTS233は製造されていない。

●単純に映像処理能力や描写能力だけを見るなら、スコープではないにしろInfiray – Holo HL25のほうがはるかに綺麗に写してくれる。価格も同じような30万円前後で購入できる製品であり、ここでも近年性能をぐんぐん上げている中国勢に劣ってしまった欧米サーマルの絵図が垣間見えてしまう。

→現時点で30万円前後でサーマルスコープを買おうとすると、どの製品も何かしら大きな妥協をしなくてはならない。

●製品名のWraithとは亡霊や悪霊の意味である。この製品が敵にとっての悪霊となるのか、ユーザーにとっての悪霊となるのかは微妙なところだ。もしかしたらどちらから見ても悪霊なのかもしれない。この描写能力を改良してくれれば、素晴らしい格安サーマルスコープとして地位を上げれるポテンシャルは持っている惜しい製品だ。