REVIEW >> ELECTRONICS & OPTICS | 電子・光学機器類 >> ELECTRONICS & OPTICS | 光学機器類・電子機器類

●ジャンル:ダットサイト

ホロサンの403、503シリーズの直系次世代エントリーモデル。

●執筆時期:2025年10月

●検証人数:2人

●実弾射撃評価:有り

→Benelli M2 – 12番ゲージスラッグ弾、クレー用散弾

→AR-15系小銃 – 5.56x45mm弾

※AROの購入等に協力してくださいました、デザートカウボーイ様に感謝いたします。本製品はデザートカウボーイ様にて購入可能です。お財布に嬉しい特価販売だけでなく、海外製品で不安になる保証や修理の対応もしてくださります!

●デザートカウボーイ様公式サイト ↓ ↓

●HOLOSUN – ARO(Brown)販売ページ ↓ ↓

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9144

●HOLOSUN – ARO(Black : 2MOA)販売ページ ↓ ↓

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9372

●HOLOSUN – ARO(Black : MRS)販売ページ ↓ ↓

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9371

SPECS | 性能諸元(公式)

| メーカー名(メーカー国・製造国) | HOLOSUN(アメリカ合衆国・中華人民共和国) |

| サイズ(全長x全幅x全高) | 63×39×66.8mm(全高はハイマウント使用時) |

| 重量 | 95.8グラム |

| ボディ素材 | 6061-T6アルミニウム |

| ボディカラー | ブラック(本製品)、ブラウン |

| 倍率 | 1倍 |

| 対物レンズサイズ | 22mm |

| レティクル | 2MOA+65MOAマルチレティクル(本製品)、2MOA |

| イルミネーター | 赤色LED 12段階調光(内2段階は暗視装置用)、その他緑、金色LEDモデルあり |

| 使用電池(最大電池寿命) | CR2032リチウム電池(2MOAで5万時間、サークルレティクルで2万時間) |

| 防水性能 | IP67 |

| 耐衝撃性能 | 1000G |

| 動作保証温度 | -30~60℃ |

| 希望小売価格 | 188~247ドル(モデルによって変動) |

Pros & Cons | 一長一短

※ここはあくまで、KUSEMONO TACTICALが想定する使い方、視点から見た一長一短です。

※一長一短をわかりやすく表記しているだけであり、項目の数や内容、順番による採点評価ではありません。

| 優れている点 | ✓クラスを超えた歪み無く透明度の高いレンズ |

| ✓低価格帯としては優れた暗視性能(イルミネーション&レンズ光透過性) | |

| 改善を要する点 | ✘前世代製品より改善されたもののレンズや基盤の反射がまだ目立つ |

| ✘対物レンズからイルミネーションの明かりが目立ちやすい |

一人称視点動画はこちら ↓ ↓

次世代格安透明番長

フルモデルチェンジと一口に言ってもメーカーや製品によってその様相はまったく異なる。ホンダ車のようにフルモデルチェンジ毎に違うメーカーに作らせたかのような変化もあれば、スマートフォン界隈のようにテックオタク以外何が変わったのかわからない間違い探しを仕掛けてくるようなものまで様々だ。

低~中価格帯ダットサイト界の覇権を広げつつあるホロサン。その中でも非常に人気の高いエントリーモデルである403及び503シリーズがこの度フルモデルチェンジ、「AROシリーズ」として一新・統合した。低価格帯ながら透明度の高いレンズに信頼性も悪くないとして多くの節約派シューターからの支持を得ていた両者。AROは両者から買い替える価値があると同時に、他社最新エントリー向けモデルと比較してイニシアチブを握ることはできるのだろうか?HOLOSUN – HS403B、Primary Arms – SLx MD-21とぶつけ合いながらその進化を見ていこう。

他社代表としてPrimary Arms – SLx MD-21を選出させた理由は、今年登場した新生エントリーモデルのダットサイトであると同時に、こちらも非常に透明度の高いレンズという似たような性質を持つということで登場してもらった。

まずはAROの外観から見ていこう。

●ベースとなっている形状はT2スタイルながらも、すっきり滑らかな形状であった403や503シリーズと違い、少し立体的なテクスチャが増えている。

●デザイン要素は少し変わったかもしれないが、何となくレトロフューチャーを彷彿とさせるデザインの方向性は同じホロサン製品だなと感じる。トランスフォーマー ONEとかに出てきそう。もちろんディセプティコン側だ。

●AROは「Advanced Rifle Optic」の略。先進小銃光学照準器とでも訳そうか?

●この新規設計のハウジング素材は従来と同じく6061-T6アルミニウムを使用。表面処理も一部製品で使われてた光沢の少ないサラッとした手触りのMAO(マイクロアーク酸化)処理を行っている。

→MAOはセラミックのような酸化物層を形成することで、耐摩耗性や耐腐食性、硬度を高める表面処理。

●ボディカラーは本製品であるブラックの他にツートンカラーがおしゃれなブラウンもある。

●全長は約63mmであり、403シリーズよりは若干長く、503シリーズよりは短い寸法。

●重量は写真のハイマウント時で実測142グラム。同条件のHS403Bが128グラム、Primary Arms – SLx MD-21が174グラムとなっている。

●ローマウント装着状態だとAROは112グラム、マウント無しだと91グラムとなる。HS403Bだとそれぞれ130グラムと84グラムである。レンズのサイズが大きくなったわりには重量増は控えめといった印象だ。

ちょうどいいからマウントの話を先に持ってこよう。

●フットプリントは旧型と変わらず、サードパーティ選びたい放題のT1/T2規格。

●AROの付属ハイマウントは箱型であった403や503シリーズから刷新し、Iビーム形状を採用。この形状はスタイリッシュさが人気であると共に、強度とコストのバランスが取りやすい。アルミ加工技術が上がった近年では、Iビームでも十分な耐久性が得られやすい。

●また、レールへの固定を行うT10ネジが廃され、より太い六角クロスボルトへと変更された。これは工具の無い緊急時は手締めも可能なので個人的には好きだ。

●細身ですっきりとしたマウントとなったが、中央に穴が空いたタイプの箱型マウントではなくなったので、一部ユーザーが使うような穴の中を通して見るアイアンサイト等は使えなくなった。

●このハイマウント、SIG SAUER – Romeo5 GenIIのハイマウントと非常によく似た形状だ。今回のAROも、SIG社のダットサイトの一部製品と製造工場だけでなく設計や部品の一部が同じとの話だ。

●ただ、Romeo5 GenIIのハイマウントはAR-15系アイアンサイトとレンズ中心部が同じ高さとなるAbsolute Co-Witnessなのに対し、こちらは従来通りのレンズ下1/3となるLower Co-Witnessである。

→AROハイマウントのレール上部からレンズ中心部までの高さは1.63インチ(約4.14cm)である。

●今回から付属マウントにはリコイルラグが付く。より強固にズレにくく装着できるが、工作精度の悪いレールには付けにくくなるので注意を。

●付属のローマウントだが、HS403Bと比較してAROはレンズ径が大きくなっていることもあり、少し高めのセッテイングとなっている。レール上部からレンズ中心部までの高さは403Bが約24mmになのに対し、AROは約28mmだった。

●従来と同じく底面にサイドトレー式のバッテリーコンパートメントがある関係上、AROも本体底面が嵩上げされており、ローマウント装着時でも他社製品と比べてあまり低くならない。

●しかも今回はローマウントそのものが403Bよりもどういう意図があってかさらに高い設計となっているので尚更だ。ちなみに、AROに403や503シリーズのローマウントを装着すると2mmほど低くセッテイングできる。

マウントの話ばかりしているわけにもいかないので次はレンズの話に移ろう。

●今回のフルモデルチェンジのポイントとして、対物レンズ径が20mmから22mmに大型化されている。チューブ長は従来とあまり変わらずでレンズが大きくなっているため、より広い視野が得られることとなる。接眼レンズ径は従来と同じく20mm。

●有名どころメーカー新型エントリーモデルで比較すると、SIG SAUER – ROMEO5 GenIIが20mm、Primary Arms – SLx MD21が21mmなのでレンズの大きさではダントツだ。

●また、今回AROにはよりボディが大きくなったARO EVOシリーズもラインナップにある。こちらはレンズがさらに大きな26mmだ。

スイッチは従来の非ソーラーパネルタイプと同じくハウジング天面にある電子式のスイッチだ。

●形状やサイズは今までと一見同じようだが、スイッチの凹凸が少し厚くなりわかりやすくなっている。と、思いきやクリック感は従来と比べて若干わかりにくくなっており、半歩進んで半歩下がっている。近年出たエントリーモデルの中では、やはり大きなスイッチで押し心地も悪くないSLx MD21が一番良い。

●操作方法や機能は変わらず。振動検知の自動電源オンオフや動作時間の変更も可能。

●AROになり、今まで403や503シリーズにあった天面ソーラーパネル付きモデルは全てよりレンズと図体が大きなARO EVOの特権となった。レティクル形状と色のみにラインナップに絞り、極力外装の違いを少なくしてコスト削減やユーザーの選択肢を絞る戦術だろう。今まで403や503シリーズのラインナップがあまりに多くとっ散らかっていた状況を考えるとこの選択は間違ってはいないと思う。過去、403や503シリーズについていったい何度違いに関しての質問を私は投げかけられたことか…。

●ホロサンが好き好んでやまないサイドトレー式のバッテリーコンパートメントも健在!ただし老眼お断りである小さなT5トルクスネジではなくなり、AEMSのようなT10トルクスネジで留める形式に変わった。

●「電池の向き、プラス面を上にすんな!間違えんじゃねえぞ!!」という注意表記が描かれている。よほどプラス面を上にして無理やり挿れてトラブった人が多かったのだろうが、この表記は下手をしたら「プラスは上にしろ!間違えんじゃねえぞ!!」と逆の意味で認識される可能性はないだろうか?

●電池は変わらずCR2032を使用。電池寿命は2MOAドットのみで5万時間、サークルレティクルで2万時間とある。どの輝度設定でそれだけ保つのかは不明。

●レティクルの上下左右調整を行うウィンデージ&エレベーションダイヤルは今回からキャップが無くなり剥き出しタイプのものに変更された。

●マイナスドライバーや薬莢のリム等を用いて調整を行うのだが、溝が1mmほどと浅く調整は少しやりにくいが、クリック感はわかりやすい。これもAEMS等にあるのと同じだ。ここらの調整のしやすさも、より大きく動かしやすいPrimary Arms – SLx MD21が優れている。

●1クリックの移動量は1MOAという製品が多い中で、ホロサンのライフル銃向けダットサイトは昔から変わらず0.5MOAという微細な動きができる。その分、最大移動量は50MOAと控えめ。

→0.5MOAは100メートルの距離で約14mmとなる。

付属小物の面々。

●左から予備のサイドトレー、ローマウント、マウント用六角レンチ、マルチツール。

Reticle │ 2MOA+65MOA

レティクルはお馴染み、マルチレティクルと2MOAのみの価格が違う2種類から選べる。今回は前者をチョイス。

●マルチレティクルは親の顔より見ている中心部が2MOAで周辺がハッシュマーク付きの65MOAサークルレティクル。

●ホロサンのドットサイトはレティクルの写りが見やすくて良い。また、レティクルを切り替えても安い中華製品と違ってイルミネーションの明るさが変わらない。

●マルチレティクルモデルであったとしても2MOAのみに切り替え可能。他のホロサン製品のように65MOAサークルのみへの切り替えはできない。

●各レティクル毎にレッド、グリーン、ゴールドのレティクルカラーラインナップが備わっている。

●さて、かつてHS403Bは格安エントリーモデルながらAimpoint T2に迫るレベルの高い透明度のダットサイトとして人気だった。今回のAROはさらに磨きがかかっている。

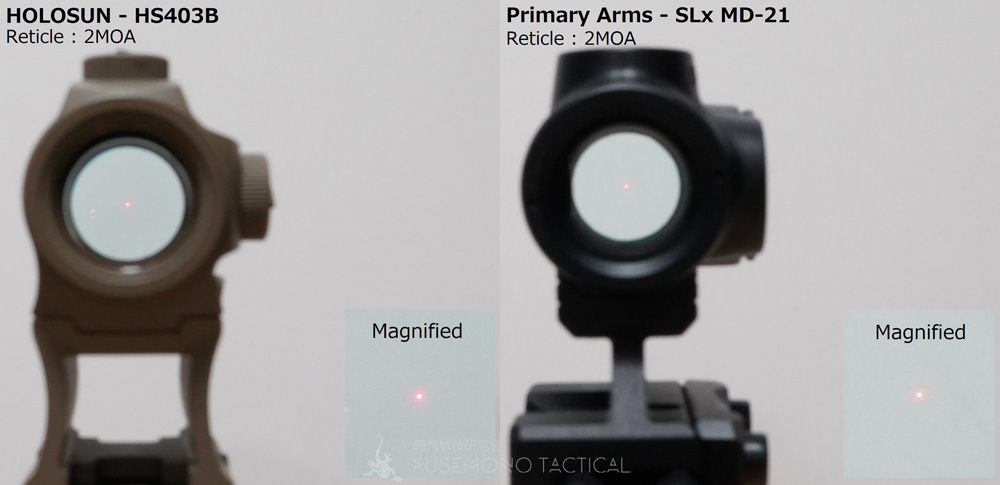

●上2つは当研究会でレビューした中期モデルのHS403B、そしてそれを超えた透明度とレビューしたPrimary Arms – SLx MD-21である。特にMD-21とAROは素人目にはわからないレベルだが、この格安透明上位者の中でもAROが最も透明度が高い。格安透明番長の称号を他社に譲る気は無いらしい。

●もちろんAimpoint – T2やM5はこれを上回る透明度ではあるが、この価格帯ながらさらに透明度に磨きをかけるホロサンはすごいものだ。しかし透明度を下手に上げると光学性能に無理が出てくる。AROはどうだろうか?この点は後で語ろう。

近距離における照準

林内にて5~30mのCQBを想定した照準。ターゲットは人間の上半身を模したUSPSAマンターゲット(縦75cm×横45cm)。

●レンズの大径化だけでなく、カバーを廃したことによるタレットのロープロファイル化、そしてハイマウント形状をIビームに変更したことにより、少なくとも503シリーズよりはスッキリとノイズの少ない視界を確保している。

●65MOAのサークルレティクルは50メートル以内でのCQB射撃で効力を発揮しやすい。前世代と比べて光学性能も向上しているため明暗の激しい林内でもより使いやすく感じる。

●早朝でより薄暗く木陰が目立つ林内だが、レンズの透明度の高さはこういうところで活きてくる。

●特に2MOAドットオンリーに切り替えると、ターゲットに対してのより精密なアプローチが可能だ。

50メートル照準 │ レンズの質について

距離を50メートルに伸ばし、光学品質をより詳しく見ていこう。ターゲットは180cmの位置に吊るした青いツナギ。

●グリグリと銃を動かした際に出やすいレンズの歪みだが、前任者である同社403や503シリーズよりも大幅に改善されており、今回他社代表として引き合いに出しているSLx MD-21よりも少し良かったくらいだ。周辺部の収差も少ない。

●ただしレンズ上部に薄っすら赤みがかった不穏な反射が少し見えるだろう。その点については下を見ていただきたい。

●この反射は順光でダットサイト接眼部に光が多く照っている時に現れやすい。このレッドカーペットはレンズを半分以上覆うことはないが、写真のように上1/3前後を彩ってくれる。

●このレッドカーペット、どこかで見たことがある。そう、前世代の503シリーズと同じだ。どこでもかしこでもレッドカーペットを広げる403シリーズや503シリーズに比べると反射は抑えられているが、出現しやすいことに変わりはない。

●レンズ右1/4に赤い反射が出やすいSLx MD-21と比較すると、AROはより極端に光が当たった場合、LEDエミッター周りの反射まで加わってしまうため、この点は少し劣っている。どちらにしろ余計な反射については少し改善されたものの、根本は503シリーズとあまり変わっていない。

●写真のようにこちらには光が当たっており、照準先が少し薄暗いエリアだとより目立つ。どうしてもこの反射が気になる場合はダットサイトと顔の位置を近づけダットサイトに影を作ってやると改善される。

●他にも、冬場や夕暮れ時等で太陽が低い位置から順光で差し込んだ際にはイルミネーター周りの基盤が一つ点のように赤く反射する。これがドットと見間違えそうになることがある。2MOAで点灯している際には少し注意してほしい。また、この条件で逆光になると基盤のキラキラが夜空の星々のように増えてより目障りだ。これはかなり限定された条件で出現する現象ではあるが照準点と見間違えそうになる反射はちょっと困る。

100メートル照準 │ イルミネーションの明るさについて

ターゲットは同じで距離を倍に伸ばしてみよう

●イルミネーションは12段階の輝度調整が可能で、下2段は暗視装置対応モードだ。まず最高輝度に関してだが、前世代のHS403Bよりも少し暗く、Primary Arms – SLx MD21よりほんの気持ち明るい。

●ただし比べないとわからないレベルであり、3者共に普通の日中環境下だと必要十分な明るさではあるが、よく晴れた砂漠や雪原だと物足りないと感じる人もいるかもねという評価だ。

●最低輝度についてはHS403Bよりも大幅に改善されており、MD21同様に肉眼での視認は不可能と言えるほどに暗くなる。

●また、レンズの光透過性も向上しているためHS403Bよりも暗視装置と一緒に使いやすい。より上の機種には負けるが、価格が倍以上のAimpoint – Duty RDSと同等レベルだ。これはMD21の時にも感じたことだが、エントリー向けレベルのダットサイトもとうとうここまで暗視装置対応能力が上がったのかと感心する。これからはこれがスタンダードとなるだろう。

●透明度や光学性能が増しているので、マグニファイヤー(拡大鏡)を介して覗いた場合もLPVO感覚で射撃を行うことができ相性は良い。より中距離戦闘にも重きを置きたい場合はBDC機能(距離による弾道落下予測)があるARO-EVOも良い選択肢となる。

●また、先ほど話したレッドカーペット反射に関してもマグニファイヤーを装着するとARO接眼部に影ができやすいので改善される。

パララックステスト │ 100メートル

●全体を通したパララックス(視差)については、100mにおける距離で前後のずれは10~15cmほどで、左右へのずれは5~10cmほどで良い部類だ。

対物レンズからのイルミネーションの視認性

●基本的にホロサン製品は対物レンズ側からイルミネーションの光りは見えやすい部類にある。だが同社EPSでそれが改善されていたため、今回のAROも少し期待したが、この点は403や503シリーズと同じであった。

●写真は撮影環境に適した常識的な明るさでマルチレティクルを灯している状態。2MOAモードにすると少し目立ちにくくなるが、見えやすいことに変わりはない。ここ最近のエントリーモデルの中ではSIG SAUER – ROMEO5 Gen2が一番見えにくく、次点でMD-21、そしてAROと続く順位だ。

実弾射撃、各種訓練における使用感等

まずは私物の散弾銃を用いてプライベートにてクレー射撃とスラッグ弾を用いた標的射撃を行った。

●明確な欠点としては挙げないが、ローマウントがそこらのダットサイトより少し高めのセッテイングとなっているため、特に写真のようなトラディショナルスタイルのライフルストック銃へ装着する場合はダットサイトの位置が高いと感じる場合があるだろう。私の散弾銃(Benelli – M2)はチークライザーを装着できるのであまり気にならなかったが。

●レンズの歪みが改善されているため、縦横無尽に飛び回るお皿を撃つクレー射撃において、銃を振り回しても歪みが気になることなく射撃に集中できる。65MOAのサークルレティクルはクレー射撃では相変わらず活用できる。

●ただし順光時に発生しやすいレンズ上部の赤い反射は時折気にはなった。

●その他50mの距離にてスラッグ弾を40発、5.56mm弾を用いた小銃射撃に複数名の研究員によってトータルで1200発ほど撃たせてもらったが、一切の不具合は発生しなかった。旧403シリーズの評判を考慮しても当然この程度の射撃で不具合が出てくれては困る話ではあるが、今のところAROの他レビューを見る限りでは実用に耐えるコスパの良いホロサンの評判を落とすような新入りでは無さそうだ。

●また、高い光学性能なので離れた距離への精密射撃時にも使いやすいダットサイトだ。

Conclusion | 総評

●エントリーモデルのお値打ち製品だ、まずは価格の話からしていこう。AROの2025年10月時点の実売価格は最も安い2MOAドットのみのモデルが130~140ドル前後、今回のマルチレティクルモデル(MRS)が170~180ドル前後である。なんだこの価格は?旧モデルである同社403や503シリーズの非ソーラーパネルモデルとほぼ変わらない価格だ。

●レティクルカラーも相変わらず赤・金・緑と3種類用意しているが、最も高い緑でも実売価格差は10ドル前後と以前より抑えられており、値上げどころか実質値下げの側面すら垣間見られる値付けだ。ホロサンにはインフレは存在しないのだろうか?

●日本国内の場合は初期HS403Bが売られていた頃より驚くほどの円安となっているので、3万円~4万円以上の出費となるのは仕方ない。切り替えろ、HS403Bが1万円台で買えていたあの時代はもう終わったんだ。

●HS403B自慢のレンズ透明度をさらに向上させた今作、もはやそれ以上を求めるならAimpoint T2やM5くらいしかない。Primary Arms – SLx MD-21と並んで新生格安透明番長の称号に相応しいレンズだ。

●ただ、若干改善されてはいるものの、403や503シリーズが持っていたレンズの反射についてはもう少し改善してほしかった気持ちはある。

●ただしその分レンズの歪み、暗視装置対応モードが改善されている点は評価に値する。とうとうこの価格帯のダットサイトもここまでの水準に達したのかと改めて驚かされる。

●過去の403や503シリーズから買い替える価値はあるのかと問われると、上記の改良点に魅力を感じるのであれば大いにあるだろう。ただ元からコスパが高かった両者だけに、レティクル等に一捻り加わったわけではないので、そこまでダットサイトにこだわりが無い人からすると、AROに買い替えることによって得られる視界に大きな差は無いのかもしれない。

●では今回引き合いに出された各社新型エントリーモデルであるSIG SAUER – ROMEO Gen2、Primary Arms – SLx MD-21と比べるとどうだろうか?レンズの余計な反射や対物レンズからのイルミネーションの灯りが少ないものを求めるのであればROMEO5、この3社の中では総合的に優れた光学性能と多数のマウント類、機能性の高いレティクルや操作性を得たいのであればMD-21だろう。そして、クラスを超えた圧倒的な透明度と歪みの少ないレンズが欲しいのであれば間違いなくAROだ。これらが新たなベンチマークとなり、エントリーモデルだけでなく様々な価格帯のダットサイトとの比較に用いるに相応しい存在だ。

●どちらにしろこの3社が出した新生エントリーモデルはどれも非常にコストパフォーマンスに優れた製品であり、中価格帯のダットサイトは肩身の狭い思いを、まだ世に出ていないエントリーモデルのダットサイトは非常に高いハードルを超えなければならず、プレッシャーの高い戦いを強いられるだろう。

※AROの購入等に協力してくださいました、デザートカウボーイ様に感謝いたします。本製品はデザートカウボーイ様にて購入可能です。お財布に嬉しい特価販売だけでなく、海外製品で不安になる保証や修理の対応もしてくださります!

●デザートカウボーイ様公式サイト ↓ ↓

●HOLOSUN – ARO(Brown)販売ページ ↓ ↓

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9144

●HOLOSUN – ARO(Black : 2MOA)販売ページ ↓ ↓

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9372

●HOLOSUN – ARO(Black : MRS)販売ページ ↓ ↓

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9371

記事内で紹介したSIG SAUER – ROMEO5 Gen2のレビューはこちら ↓ ↓

記事内で紹介したPrimary Arms – SLx MD-21のレビューはこちら ↓ ↓