REVIEW >> ELECTRONICS & OPTICS | 電子・光学機器類 >> ELECTRONICS & OPTICS | 光学機器類・電子機器類

前編はこちら ↓ ↓

※本製品の購入等に協力してくださいました、デザートカウボーイ様に感謝いたします。本製品はデザートカウボーイ様にて購入可能です。お財布に嬉しい特価販売だけでなく、海外製品で不安になる保証や修理の対応もしてくださります!

●デザートカウボーイ様公式サイト ↓ ↓

●Primary Arms – GLx 2X Prism Scope 販売ページ

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9376

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=3475

Pros & Cons | 一長一短

※ここはあくまで、KUSEMONO TACTICALが想定する使い方、視点から見た一長一短です。

※一長一短をわかりやすく表記しているだけであり、項目の数や内容、順番による採点評価ではありません。

| 優れている点 | ✓2倍率プリズムスコープとしては広い視野 |

| ✓収差が少なくフラットで見やすいレンズ | |

| ✓夜間から日中まで使えるメリハリのあるイルミネーション | |

| ✓多様な高さに調整できる多数のライザーやマウント付き | |

| 改善を要する点 | ✘イルミネーションが対物レンズからよく見える |

| ✘CQBでは少し使いにくいレティクルでイルミネーション頼りになりがち |

一人称視点動画はこちら↓↓

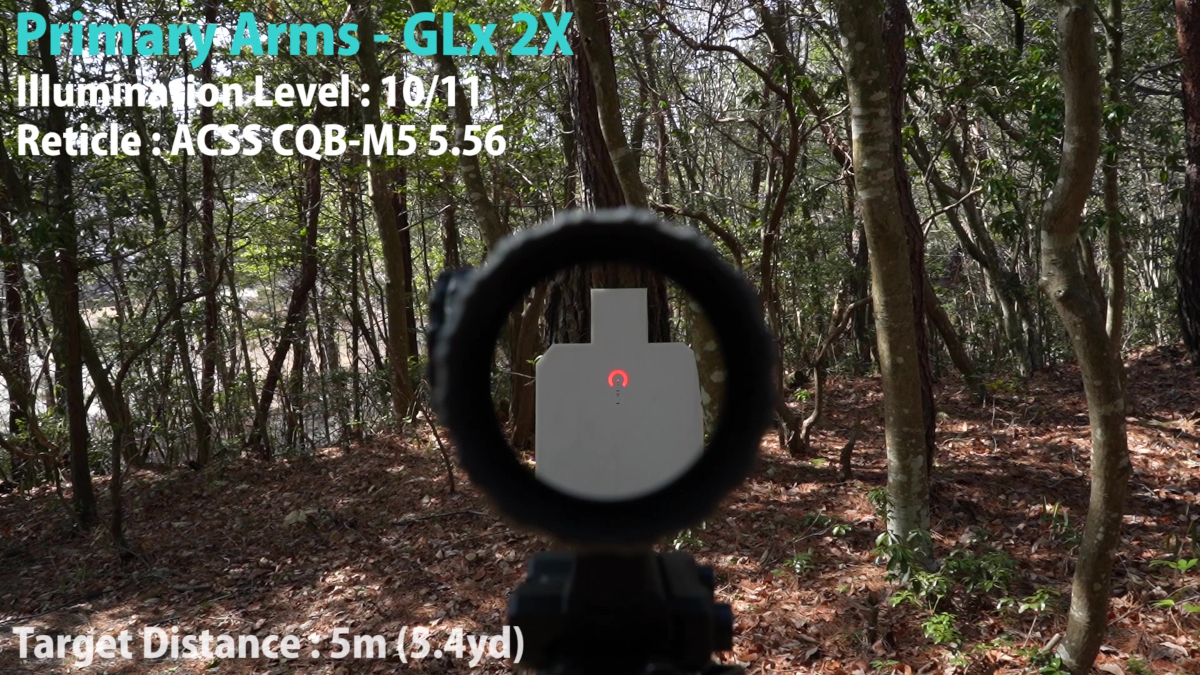

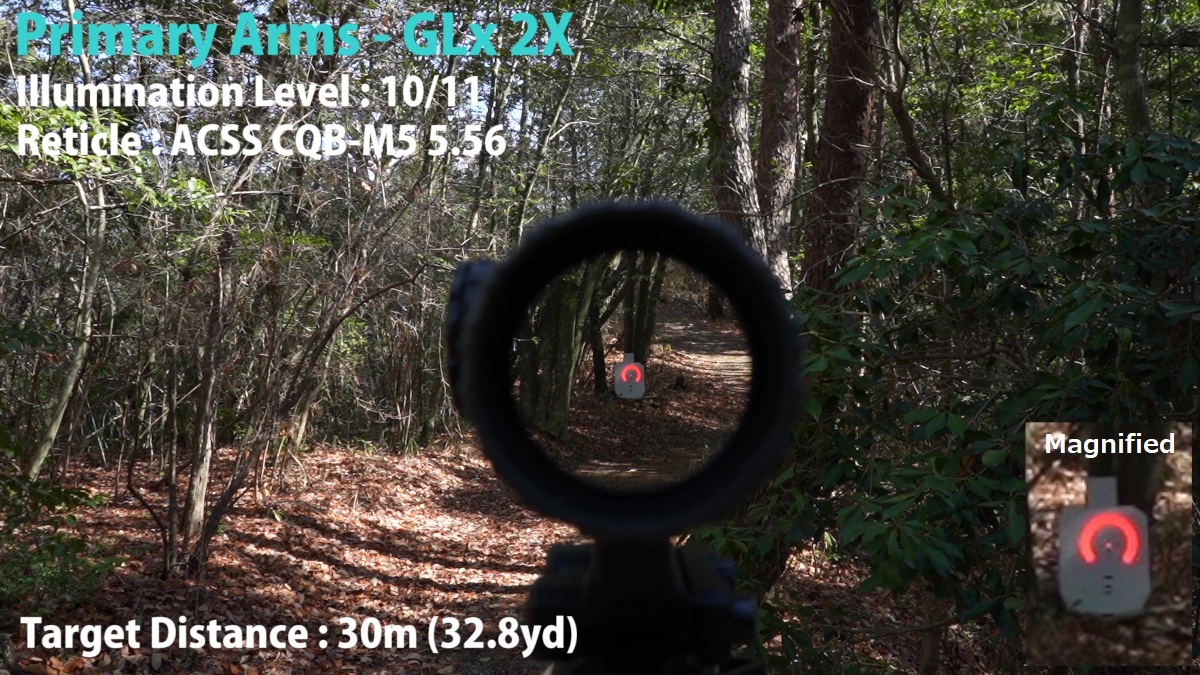

近距離における照準

まずはこの2倍率スコープで接近戦を行うとどうなるのか?林内にて5~30mのCQBを想定した照準を行おう。ターゲットは人間の上半身を模したUSPSAマンターゲット(縦75cm×横45cm)。

●中央部のサークルレティクルやシェブロンがSLx 1Xよりも少し小さいこともあり、イルミネーションを灯したほうがCQB戦闘はやりやすくなる。レティクルにCQBという名を付けているのであればもう少しレティクルデザインを練り直する余地はあるのではないだろうか?

●SLx 1Xより大きいイルミネーションダイヤルだが、GLx 2XはSLx 1Xよりもアイリリーフが短く顔をスコープにより近づける必要性があることから、写真のようにイルミネーションダイヤルの出っ張りは大きな障害にはなりにくい。小さくしてくれればそりゃもちろんいいのだが。

●イルミネーションを灯すとCQBは格段にやりやすくなるものの、特に50m以下の距離だとサッと覗いた際にどこを見ているのかの違和感が一瞬出て速度低下に直結しやすい。50m以下の距離で素早い直感的な照準を行うには、1~1.25倍が良好で1.5倍までが限界だろう。

●レティクルとスコープを覗いていない片方の目をうまく活用したCQBでの照準法であるBAC(Bindon Aiming Concept)を行えば、より素早い射撃が可能ではあるが、それでもダットサイトや等倍プリズムスコープやLPVOと比較すれば精度も速度も悪くなってしまうのは3倍~5倍率の他プリズムスコープと変わりない。

→BACに関しての詳しいやり方はTrijicon ACOGのレビュー内のBACの項目を見ていただきたい ↓ ↓

●そこで素早い射撃になればと、エレベーションダイヤルに白のペイントを勘撃ち(Point Shooting)の簡易照準線として塗ってみたが、アイリリーフがダットサイトほど多く取れないこともあり、0~5mはまだしも、10~20mはターゲットとの焦点のズレが大きい関係であまりうまくは活用できなかった。

●SLx 1Xはレール上のより遠くに設置できることもあってうまくいったが、正直GLx 2Xでは余計なことはせずBACによる射撃を行ったほうが良い。

●ではダットサイトやバックアップサイトをオフセットで設置したらと思うかもしれないが、それは2倍率スコープにおいて少し違うような気がする。CQBについてごちゃごちゃと文句を垂れてはいるが、このスコープで0~20mほどの至近距離戦闘をダットサイトのように素早くバシッとキメようというのはお門違いだろう。

●1倍率の光学照準器と比較するとどうあがいても視野は狭くなりがちではあるものの、20m以上になるとある程度の照準速度を維持しながらもターゲットのより細かな部位への射撃が行いやすくなる利点を見いだせてくる。

●特に私のように視力が弱い者だとよりそう感じる。普段ダットサイトを用いて何気なく射撃をしている20~100m距離の射撃がとても楽しい。

●あぁ…これが2倍率スコープ「GLx 2X」の大きな魅力かもしれない。軽量で一定の照準速度を保ちながらも、20~100mの距離でターゲットをダットサイトよりも集中して狙うことができる。この魅力は3倍率や4倍率のスコープでは味わえない。

●これは50m以下の交戦距離であるサバイバルゲームで狙撃寄りの運用をすると大変楽しめるかもしれない。うちの研究員が今回その楽しみ方も検証してみたので後で述べよう。

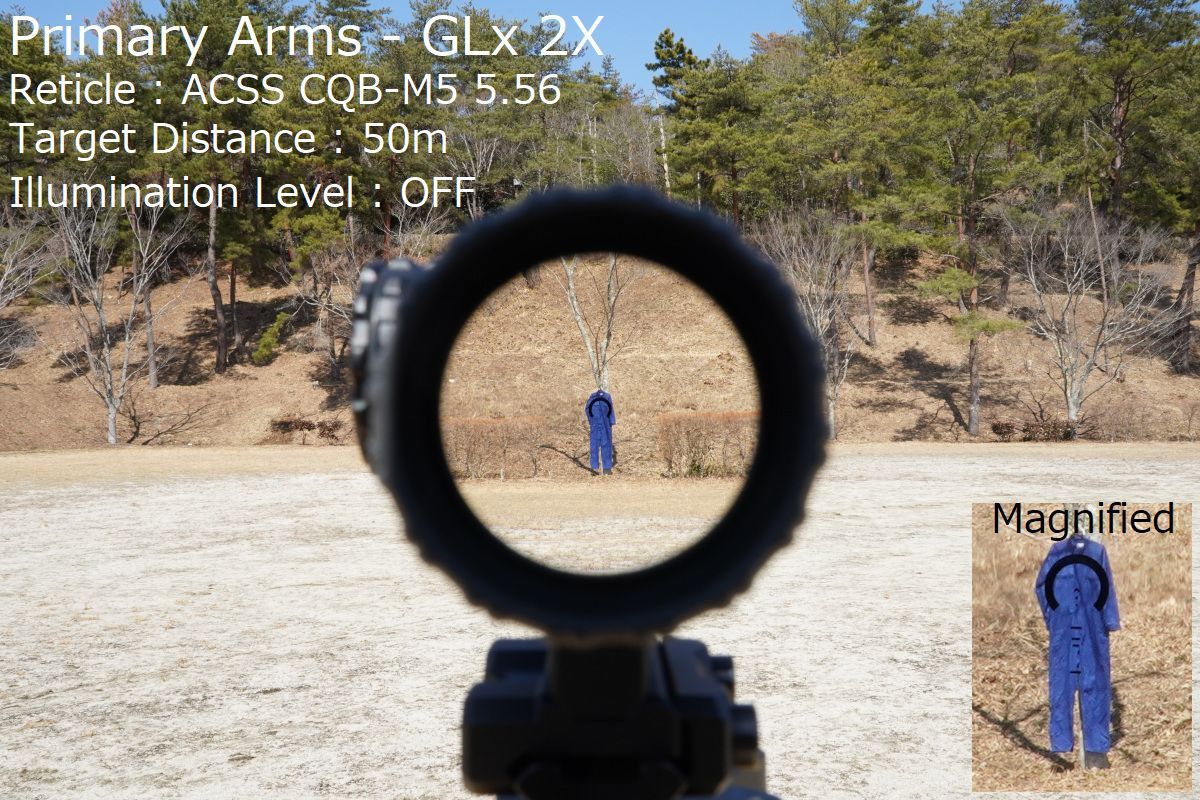

50メートル照準

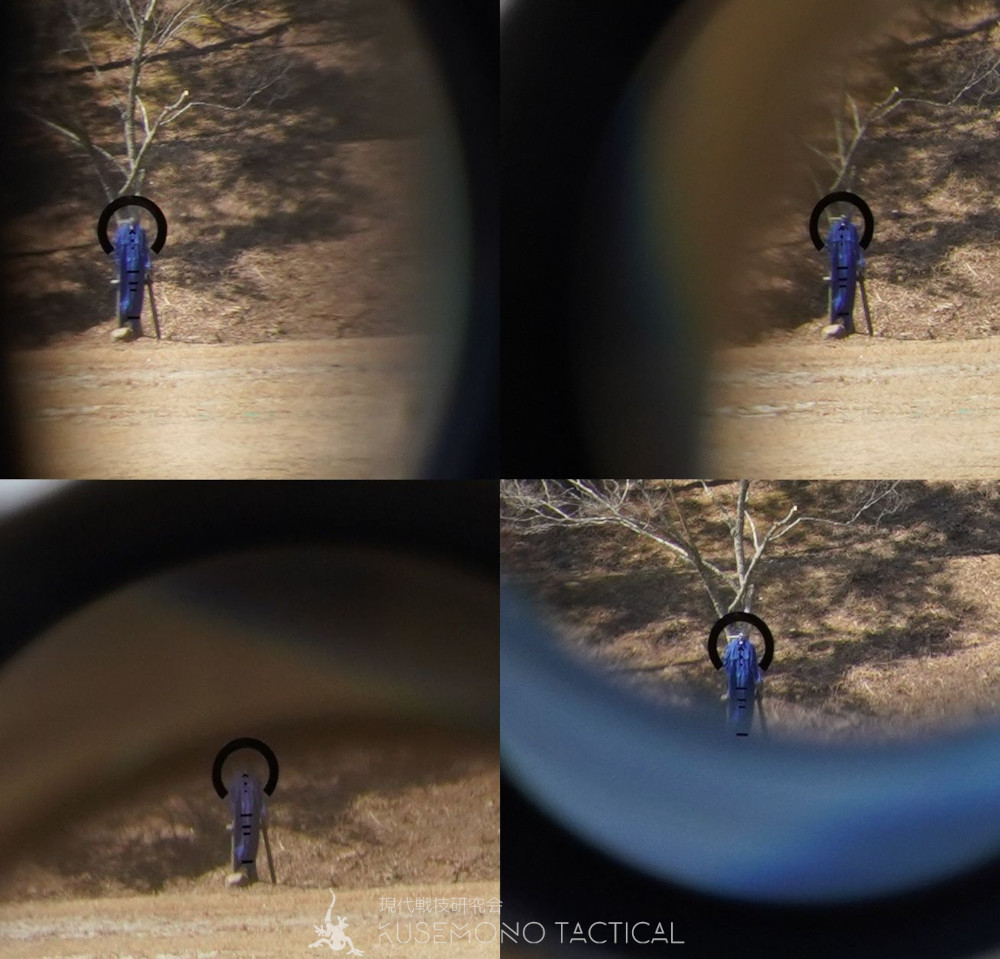

ではもう少し広い場所に出てみよう。ターゲットは50m先に高さ180cmで吊るした青いツナギ。

●レンズは中央から端にいたるまで歪み・収差が少なくフラットな視界が広がる。解像度も全域で高く光学的ストレスを射手に与えない良いレンズだ。

●レンズ視野は42.0ft / 100ヤード(12.8m / 100m)であり、同じ2倍率プリズムスコープであるTrijicon – TA47(29.34ft / 100ヤード :9.78m / 100m)と比較すると広く、アイリリーフも長いので周囲の状況把握がとてもやりやすい点が良い。

→ただ、同じプライマリーアームズの視野の広い3倍率プリズムスコープ SLx 3X(38.0ft /100ヤード : 11.5m / 100m)と比較すると倍率に対して大きな差があるわけではない。

●馬蹄形サークルは50mの距離で肩幅と同じか少し広いくらいの大きさになる。スラッグ弾や拳銃弾等の距離による弾道落下が大きな弾を使用する際の参考になるだろう。

ここで1倍プリズムスコープである同社GLx 1Xを同じ50mで比較してみよう。

●ご覧のように1倍が2倍になった程度なのでより遠くの距離やかなり精密な射撃ができると言うよりも、1倍時と比較して近~中距離にて認識や識別能力が向上し、誤射防止やターゲットのより鮮明な分析ができる利点がある。

●尚且つ、3~4倍のプリズムスコープと比較してアイリリーフやアイボックスに余裕があるのでサッと素早く照準でき、2倍率なのでスコープ照準後の状況把握も早い。

●その他SLx 1XやGLx 1Xと比較してフレアやゴーストが少し発生しにくい。

日中と暗所のイルミネーションについて

●イルミネーションの最大輝度はSLx 1XやGLx 1Xと比較すると若干落ちるものの、晴天時の屋外でも余裕で使える明るさだ。雪原や砂漠では足りないかもしれないが。

●11段階中下から2段は暗視装置対応の暗さとなっているが、最も暗い輝度でSLx 1Xの2段階目の輝度と同程度であった。夜間肉眼で薄っすらと視認でき、暗視装置越しに覗くと使用環境によっては少し明るく感じる。

対物レンズからのイルミネーションの視認性

●その他プライマリーアームズ製プリズムスコープと同様、対物レンズからはイルミネーションが灯っている様子は見えやすい。

●ARDを装着すると角度によって若干抑制されるものの、暗所や物陰からイルミネーションを照らして待ち伏せしている際はイルミネーションの明るさに注意しておこう。

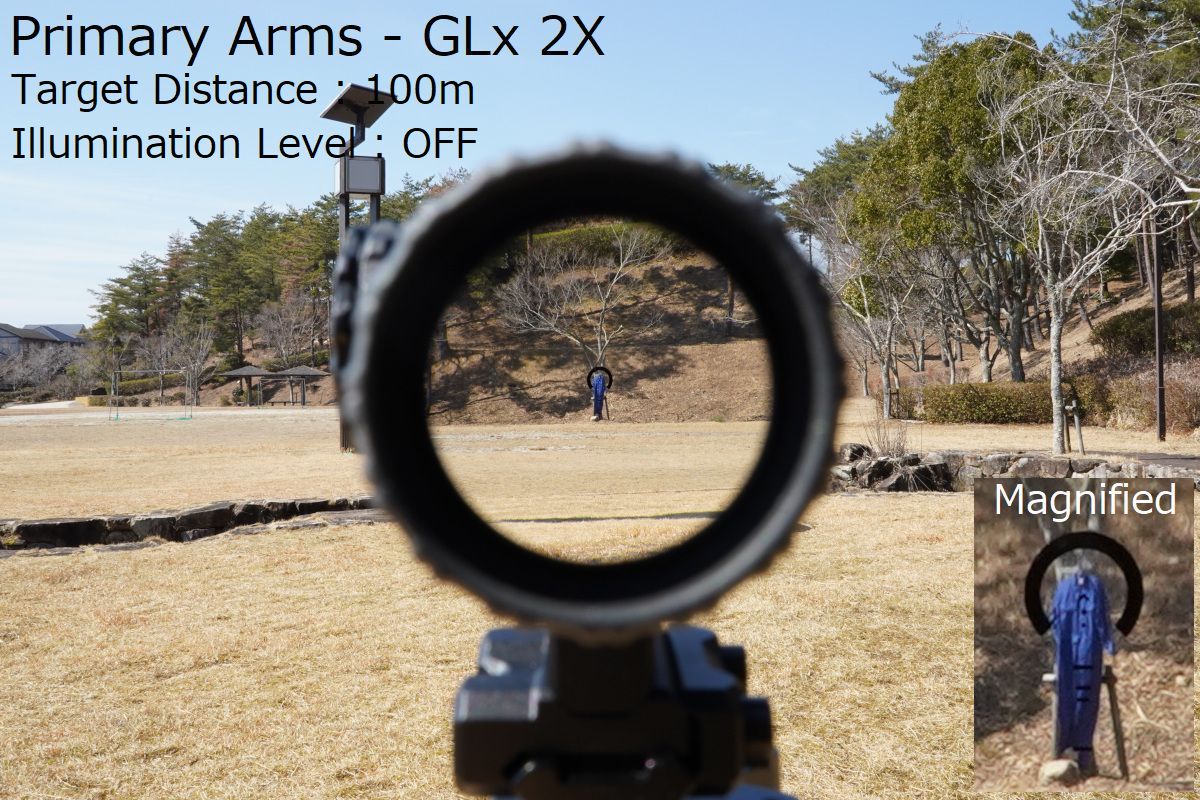

100m照準

それでは距離を倍の100mに伸ばしてみよう。

●中央シェブロンについてはSLx 1XやGLx 1XのACSS Cyclops G2と比較すると線が細い関係上、目立ちにくくはあるが精密な照準がつけやすくなっている。100mの距離でもヘッドショット、尚且つより細かな部位への射撃がやりやすい。

●やはり2倍率の恩恵は50~200メートルくらいの距離でダットサイトや1倍率プリズムスコープと比較して感じやすく、素早い照準に繋げやすい。

こちらはイルミネーションを灯していると同時に、別売りオプション品であるARD(Anti Reflection Device:反射抑制装置)装着している。

●見ての通りARDを装着しても視界が暗くなったり網目模様が広がる影響がほぼ皆無であり、未装着状態との違いを肉眼で見分けるのはかなり難しいレベル。レンズ保護にも効果的なので、対人戦闘やサバイバルゲームでの使用には装着する意義は大いにある。

●ちなみに3倍率マグニファイアと併用させて6倍率にしてやるぜ!と思ったが、マグニファイアーの視度調整範囲内でピントを合わすことができなかったので断念。

パララックステスト │ 100メートル

●100mにおけるパララックス(視差)は上下左右共に5cm以下であり非常に優秀だ。

各種訓練、実弾射撃における使用感等

●今回はAR15系小銃にて、500ヤード(約457m)の射撃も行った。2倍率ではあるが400~500mくらいであればマンターゲットに大まかには当てれる。ただしBDC(距離による弾道落下予測機能)はターゲットが白くて明るい環境下で無いと、あの小さな点を用いて400~500ヤード先に照準するのは難しかった。

●他にもレティクルに関して、サークルの大きさをもう少し大きくするか、線を薄くしてほしい。長距離や精密射撃をする際にやはり邪魔に感じる。また、外周部にクロスヘアやT字ラインがあれば、ターゲットをレティクル中心部に持っていき易くより良いだろう。

●耐久性や信頼性に関しては大きな不具合や故障はあまり聞かない。今回はそこまでハードな訓練や現場に出したわけではないが、5.56mm弾や12番ゲージスラッグ弾まで使用した狙撃からCQB射撃まで行ったが不具合は一切無い。Primary ArmsのしかもGLxラインであるならば当然ではあるが。

→シンプルでタフな構造であるプリズムスコープなので、低~中価格帯のLPVOと比較すると頑丈な点は利点と見れるだろう。

●ちなみに防水性能はIP67であり水深1メートルに30分沈めても問題が無い。

●また、サバイバルゲームにて身軽に活動的に動きたいスナイパーやマークスマンにもけっこうオススメだ。

●研究員の一人が東京マルイ – VSR ONEに取り付けていたVortex – SPITFIRE HD GEN II 3x からGLx 2Xに載せ替えて運用したところ、素早く構えた際のレンズを通した状況認識が3~4倍スコープよりも短縮でき、イルミネーションも明るいことから素早い射撃に繋げることができ非常に気に入っていた。LPVOよりも軽くかさばらない点も好評だ。

Conclusion │ 総評

●2倍率なのでダットサイトや等倍プリズムのような扱いはちょっと難しい。でもLPVOや3~5倍プリズムスコープのように数百メートル先をビシバシ撃つのもちょっと難しい。一見、帯に短し襷に長しのこの製品はどんな扱いがいいのだろうか?

●真っ先に考えられる利用方法はその欠点の裏返しである。3倍~10倍のような光学照準器を持ち出すほどではないが、ダットサイトだと視力や使用環境の関係で精密射撃や状況認識に少し不安や物足りなさを感じる。ガチなCQBをするつもりはなく20m(CQB動画検証)~100m前後を気軽に身軽に射撃したいという人に良い。試した人にはわかる独特の良さがこのスコープにはある。

●そういう意味合いでも、このスコープは気軽な娯楽要素の大きいプリンキング(Plinking)のお供として楽しんでいるシューターも多いそうだ。田舎や地方のシューターが護身用の小銃に付けていると言った使用法もよく聞く。

●設計思想が少し古いこともあり、ミドルグレードのGLxというよりも、近年のSLxライン(エントリーモデル)という印象は少々ある。これはけしてこの製品がGLxラインに相応しくない品質というよりも、ここ最近のSLxラインのレベルが非常に高いことに起因する。

2倍率プリズムスコープとして現段階での唯一のライバルであるトリジコン ACOG TA47と比較するとどうだろうか?

●価格差はかなり大きい。TA47は実売価格1000ドルに対してGLx 2Xは300ドル台で購入できる。国内でもTA47が20万円後半に対してこちらは7万円台で入手できる。

●また、TA47は視野が狭く、イルミネーションも電池がいらないとは言え光ファイバー方式なので一部で不便な点も多い。軽さと頑丈さをこの価格差に求める人以外には商品力としては足りない。

●レティクルの種類はトリジコンの方が多い。BDC機能付きのサークルレティクルや、クロスヘア、トライアングルレティクルと形状のバリエーションが多い。ただし、GLx 2Xのような距離を測定する機能は無い。

→そう言えばTA47には9mm PCC用のレティクル(RTR 9mm PCC)があるように、誰でも気軽に扱いやすいPCCでの精密射撃や少し背伸びして100m前後の射撃に2倍率スコープを用いる楽しみ方をしている人も少なくないようだ。

●ACOGシリーズには1倍率と2倍率のすき間を狙った1.5倍率スコープであるTA44とTA45もある。金額は相変わらず高いものの、これはこれでまた違う魅力を味わえるかもしれない。

※本製品の購入等に協力してくださいました、デザートカウボーイ様に感謝いたします。本製品はデザートカウボーイ様にて購入可能です。お財布に嬉しい特価販売だけでなく、海外製品で不安になる保証や修理の対応もしてくださります!

●デザートカウボーイ様公式サイト

●Primary Arms – GLx 2X Prism Scope 販売ページ

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9376

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=3475