REVIEW >> ELECTRONICS & OPTICS | 電子・光学機器類 >> ELECTRONICS & OPTICS | 光学機器類・電子機器類

●ジャンル:プリズムスコープ

プライマリーアームズの2倍率プリズムスコープ。

●執筆時期:2025年5月

●検証人数:2人

●実弾射撃評価:有り

→AR15系小銃 / 5.56x45mm弾

→Benelli – M2 / 12番ゲージスラッグ弾

※本製品の購入等に協力してくださいました、デザートカウボーイ様に感謝いたします。本製品はデザートカウボーイ様にて購入可能です。お財布に嬉しい特価販売だけでなく、海外製品で不安になる保証や修理の対応もしてくださります!

●デザートカウボーイ様公式サイト

●Primary Arms – GLx 2X Prism Scope 販売ページ

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=9376

https://desertcw6.com/products/detail.php?product_id=3475

SPECS | 性能諸元(公式)

| メーカー名(メーカー国・製造国) | Primary Arms(アメリカ合衆国・中華人民共和国) |

| 全長 | 134mm |

| 重量 | 311グラム |

| ボディ素材 | 6061-T6アルミニウム |

| 倍率 | 2倍 |

| 対物レンズ径・接眼レンズ径 | 24mm・25.5mm |

| 瞳径 | 12mm |

| アイリリーフ | 8.9cm |

| 視野(FOV) | 42.0ft / 100ヤード:12.8m / 100m |

| レティクル | ACSS CQB-M5 5.56(本製品)、ACSS CQB-M5 7.62×39 |

| イルミネーター | 赤色LED 11段階調光(内2段階は暗視装置用) |

| 使用電池(電池寿命) | CR2032リチウム電池(中設定で20000時間) |

| 防水性能 | IP67 |

| 価格 | 419.99ドル |

Pros & Cons | 一長一短

※ここはあくまで、KUSEMONO TACTICALが想定する使い方、視点から見た一長一短です。

※一長一短をわかりやすく表記しているだけであり、項目の数や内容、順番による採点評価ではありません。

| 優れている点 | ✓2倍率プリズムスコープとしては広い視野 |

| ✓収差が少なくフラットで見やすいレンズ |

|

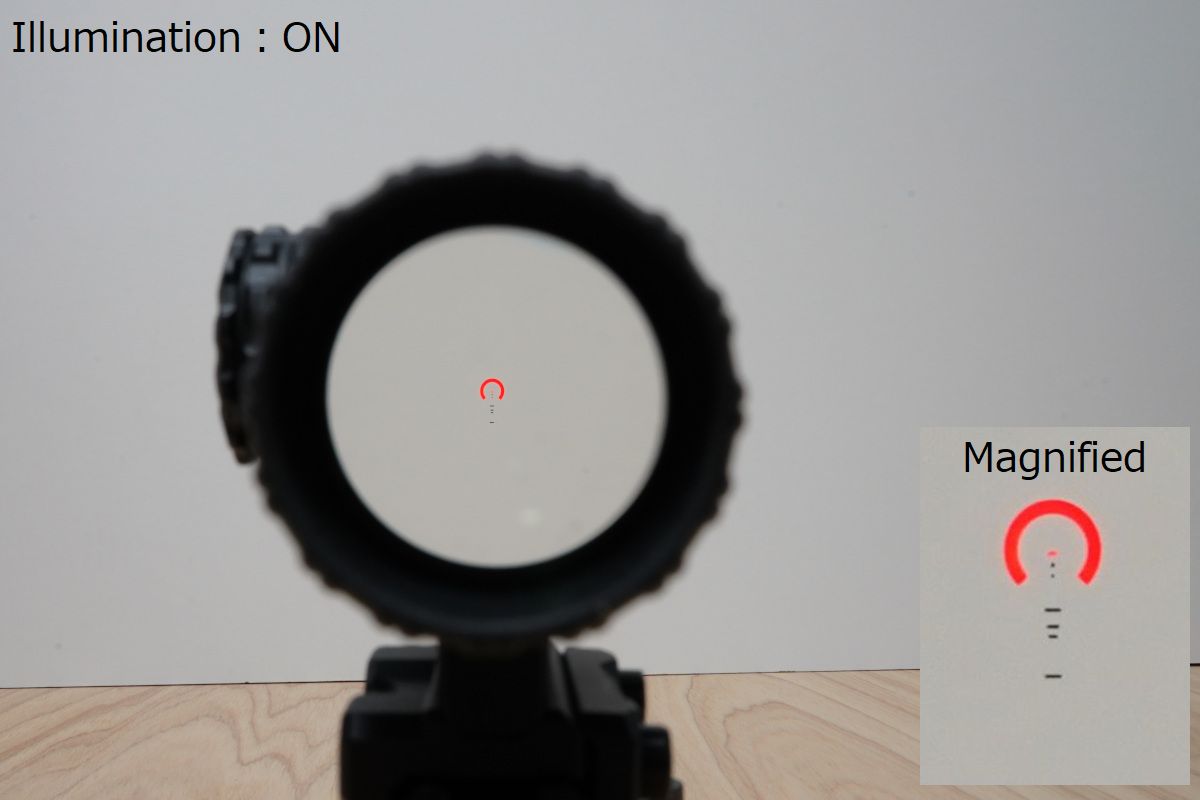

| ✓夜間から日中まで使えるメリハリのあるイルミネーション | |

| ✓多様な高さに調整できる多数のライザーやマウント付き | |

| 改善を要する点 | ✘イルミネーションが対物レンズからよく見える |

| ✘CQBでは少し使いにくいレティクルでイルミネーション頼りになりがち |

一人称視点動画はこちら↓↓

2倍の幸福、2倍の不便、2倍の使い道

かつてハッコーの「COMBAT TWICE」2倍率ダットサイトと言う珍しい光学照準器のレビューを行った際、本格的な実銃用光学照準器メーカーが作ってくれたらとの願望を垂れたことを覚えているだろうか?あれから7年、現在に至るまでそんなものは出てはいないが、その願いに近いものっていうか「顧客が本当に必要だったもの」的なものを入手した。それが手頃で実用的なプリズムスコープを多く手掛けているPrimary Arms社のGLx 2Xだ。

ダットサイトや等倍プリズムスコープ以上の倍率ではあるが、3~4倍プリズムスコープやLPVOには及ばない倍率という立ち位置の2倍率プリズムスコープ。彼のライバルとなる製品は少なく、実質Trijicon社のMini ACOGシリーズである1.5倍率スコープのTA44やTA45、同じく2倍率スコープのTA47くらいだろう。果たしてこの2倍率プリズムスコープは如何なる立ち位置の者か?

●近年、SLx 1XやGLx 1Xのように全長10cm以下のマイクロなプリズムスコープを多く出しているプライマリーアームズだが、このGLx 2Xは全長13.4cmと少し長めである。

●販売としては2020年であり、回転の早い同社の設計思想としては少し古い部類に入る。

→そのためか、パッケージや本体のメーカーロゴも今だに旧ロゴのままである。

●マット寄りのボディはサラっとした質感を感じる。

●ボディ素材は光学照準器では普及帯の6061-T6アルミニウム製。

●同社他プリズムスコープ同様、どことなくオールドスクールなデザインにも感じるため、AR15系のキャリングハンドルに搭載したら似合いそうだ。

●少し斜めにカットされた前面鏡筒内にある対物レンズは24mmで、瞳径は18.8mmとなる。

●鏡筒内部はネジ溝が切ってあり、別売りオプションのARD(Anti Reflection Device:反射抑制装置)を取り付けることができる。日中の見え方に大きな影響を与えない良いARDなのでおすすめだ。

●ARDの重量は8グラム。

●接眼レンズの視度調整リングには同社製品としては珍しくラバー状のリングとなっている。

●接眼レンズは25.5mm径。

●左側面にはスリムなボディからすると少し存在感のあるバッテリーコンパートメント兼イルミネーションダイヤルがある。このイルミネーションダイヤルはSLx 1Xのものより少し大きい。

●輝度調整は11段階の調整が可能で、内2段階は暗視装置用途となっている。

●電池はCR2032を使用し、中設定で2万時間点灯可能と明記されてはいるが、具体的にどの段階かは不明。

●振動センサーを搭載した自動電源オンオフ機能があり、3分間無振動無操作でイルミネーションが自動的にオフに、振動を検知すると再び点灯する。

●ウィンデージ及びエレベーションダイヤルはキャップが付属するタイプ。1クリックの移動量は0.25MOAとTrijicon TA47(1クリック0.5MOA)と比較してもこの手の倍率としてはかなり細かく動かすことができる。

●細かく調整できる代わりに最大移動量は40MOAと少なめ。ダイヤルのクリック感は手にわかりやすくフィードバックが伝わってくる。

●エレベーションダイヤルのカバーに白い塗装がついているが、これは私が至近距離戦用に塗布したものであり、詳しくは後編で言及する。

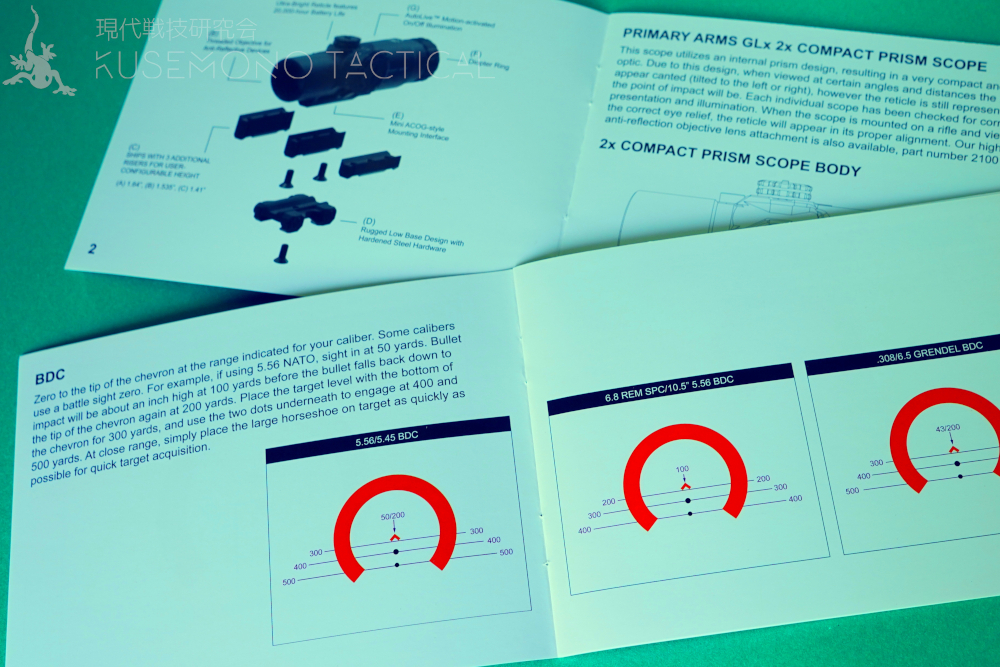

●付属マウント類に関してもプライマリーアームズ自慢の豪華セットは健在。リコイルラグ付きの20mmピカティニー規格のベースローマウントに、3種のライザーが付属。

●ライザー高はベースマウントと合わせてレンズ中心部までの高さが1.41インチ(約3.6cm)、1.535インチ(約3.9cm)、1.64インチ(約4.2cm)の3種類の高さを揃える。今回モデル写真に載せているものは全て1.64インチのライザーを噛ませている。

●フットプリントは同社マイクロプリズムスコープシリーズと同じトリジコンのMini ACOG仕様となっており、より信頼性や耐久性の高いマウントに変えることが可能。

●GLx 1X等で入っていたカンチレバータイプのライザーは無いものの流用は可能。

●1.64インチのライザーを噛ませた状態で実重量313グラム、本体のみは250グラムとなっている。Trijicon – TA47の240グラムと比較すると少し重い。

●SLx 1XやGLx 1Xのものとは底部リコイルラグの形状が違うと同時に少し大きい。そのため、載せる銃器のピカティニーレールの工作精度によっては付けにくい場合がある。今回実弾射撃検証に用いたType89のOTS製マウントにはうまくはまりにくく、上から少し押し付けるとはまった。

●マウントのネジ類に関しても5種類、尚且つご親切に専用の説明書まで付属している。

●実寸台のネジのイラスト付きの説明書には、ネジのサイズや推奨トルクだけでなく、キャリングハンドルに取り付ける場合はこのネジ、ハイスペーサーに取り付ける場合はこのネジと言った説明まで表記。

●ネジに関して細かな説明が付いているのに本体説明書は相変わらず説明が必要最低限。

●レティクル説明書は使い方や活用方法を割としっかり書かれているが、レティクルのサイズを表記していないところは同じ。しつこく言うがレティクルの部位毎のサイズを表記してくれると完璧に近いのでやってほしい。

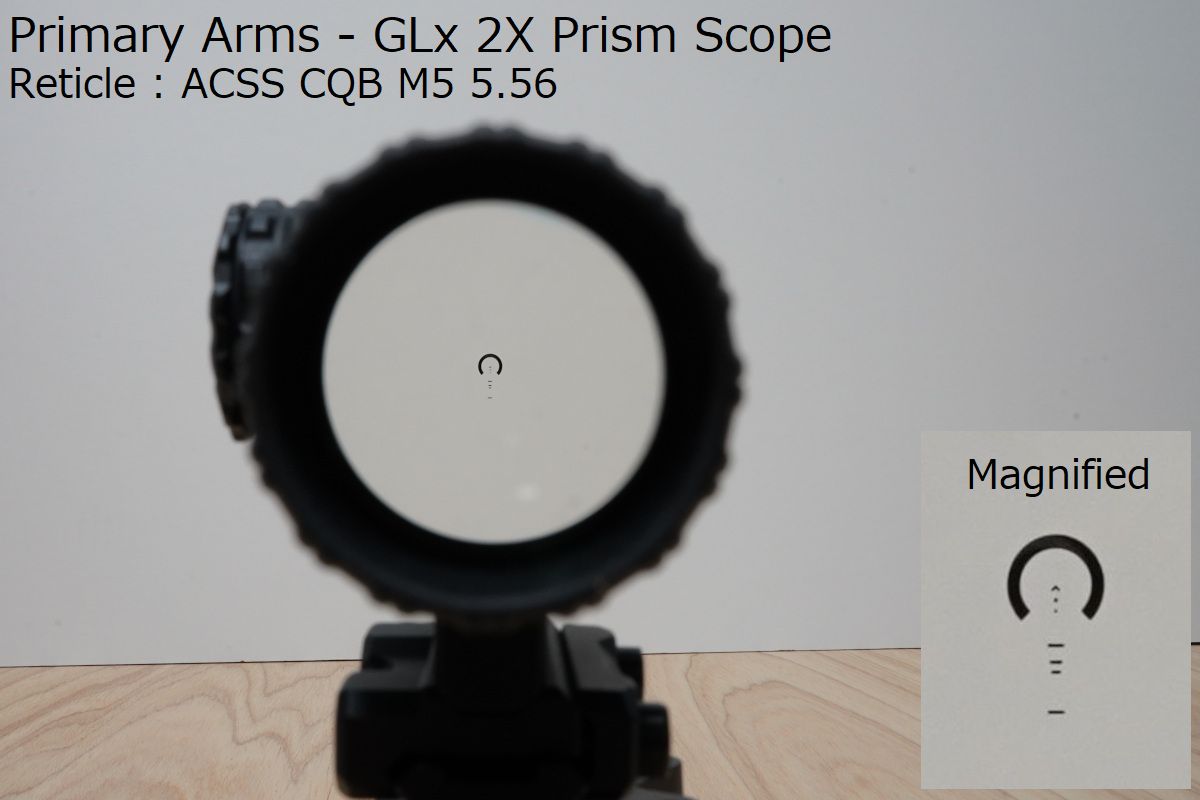

Reticle │ ACSS CQB-M5 5.56

GLx 2Xは5.56mm弾等に対応したACSS CQB-M5 5.56と、AK47の弾として有名な7.62x39mmに対応した2つのレティクルがある。今回チョイスしたものは前者だ。

本レティクルは同社GLx 1X等に使用されているACSS Cyclops G2レティクルのBDC(距離による弾丸の落下予測)機能をより強化したものだ。機能を上から順に紹介しよう。

●まずは誰が見てもわかる視力検査のマークのような馬蹄形サークルレティクル。ACSS Cyclops G2ではこれが25ヤードにおける12番ゲージ.00弾の散弾パターン目安として使えたが、今回のACSS CQB-M5ではその機能は無く、純粋にCQB時の素早い照準合わせと時速13キロ(ジョギング速度)で動く目標に対してのリード射撃の目安で使う機能となっている。

→リード射撃には100~300ヤードの距離で使用できるとあるが、そもそもその距離とこの馬蹄形状の外枠で移動目標を積極的に狙おうとはあまりならない…。

さてBDC(距離による弾丸の落下予測)機能について説明しよう。

●本製品は多数の弾種のBDCに対応しているが、まずは一例として5.56x45mm NATO弾または5.45x39mm弾(AK74系)を中央のシェブロン(山型レティクル)頂点にて50ヤードもしくは200ヤード(50mもしくは200mでも可能とのこと)でゼロインを行った場合、シェブロン底面が300ヤード(300m)、その下のドットが400ヤード(400m)、さらに下の小さなドットで500ヤード(500m)の弾道落下予測照準点として使用できる設計となっている。

●相変わらずシェブロン底面を照準点として使用するのは少し無理があるものの、SLxやGLx 1XのACSS Cyclops G2と違ってドットのBDCポイントが表記されている点については評価したい。できればCyclops G2もこのBDCに変更してほしいくらいだ。

●その他このBDC機能はゼロイン距離を変えることで6.8×43mm SPC、10.5インチ銃身の5.56mm弾、.308、6.5x39mmにも対応させることができる設計となっている。

●Cyclops G2よりも使いやすくなったようだが、果たしてこのBDC機能はどこまで機能するのか?今回は5.56x45mm弾で500m射撃も実施したため後編でレポートしよう。

●その下にあるそれぞれ長さの違う4本の横線は、ターゲットまでの距離計測機能を有している。

→これは高さ5フィート10インチの成人男性(177.8cm)の高さのターゲットまでの距離を計測するよう設計されており、まず足元を一番下の横線に合わせ、そこから頭頂部がどの線に近いかによって距離がわかるようになっている。上段が300ヤード(274.32m)、2段目が400ヤード(365.76m)、3段目が500ヤード(457.2m)だ。

→また、各横線の長さを人間の肩幅に(18インチ=45.72cmに設定)合わせることでも大まかな距離がわかるようになっている。

●イルミネーションもACSS Cyclops G2と同じくサークルレティクルと中央のシェブロンのみが光る形式となっている。

●こちらは1倍プリズムスコープである同社GLx 1XのACSS Cyclops G2レティクル。こちらと比較すると馬蹄形サークルレティクルの大きさがACSS CQB M5は小さく感じる。果たして実際に使ってみるとどういう感触が得られるだろうか?詳しくは後編で。

●アイリリーフ及びアイリリーフ幅は長めで、概ね5cm~8cmほど確保できる。同じプリズムスコープであるElcan – SpectorDR 1-4xやVortex – SPITFIRE 3xよりも長く余裕がある。プリズム構造体が視界の端に映ってもよいのであれば10cmくらいまで伸ばしても運用可能だ。

●アイボックスに関しても同様に広めなので倍率が付与されたプリズムスコープとしては肩の力を抜いて射撃が行いやすい。

●もちろん、同社の広大なアイリリーフ幅やアイボックスを持っている等倍プリズムスコープSLx 1XやGLx 1Xと比べるとどの方向から見ても及ばない。ただ、同じ2倍率プリズムスコープであるTrijicon – TA47のアイリリーフが5cm前後である。

まだまだ謎に包まれたこの2倍率プリズムスコープ。後編では屋外に持っていき、この製品の立ち位置を考察してみよう。後編はこちら ↓ ↓