REVIEW >> ELECTRONICS & OPTICS | 光学機器類・電子機器類 >> ELECTRONICS & OPTICS | 光学機器類・電子機器類

ジャンル:ライフルスコープ、ショートスコープ

リューポルド社の軽量で柔軟性の高い戦術を提供してくれるショートスコープ

執筆時期:2019年6月

※2025年11月:写真や検証内容を追加し、再検証。

SPECS │ 性能諸元

| メーカー名(メーカー国・製造国) | LEUPOLD(アメリカ合衆国) |

| 全長 | 約23.9cm |

| 重量 | 340グラム |

| 対物レンズ径 | 20mm |

| ボディ素材 | 6061-T6アルミ合金 |

| 倍率 | 1.25倍~4倍 |

| 視野(FOV) | 1.25倍:24.75m / 100m ~4倍:9.81m / 100m |

| アイリリーフ | 1倍:10.6cm~4倍:9.5cm |

| レティクル(SFP:第二焦点面) | FireDot Special Purpose Reticle |

| イルミネーター | 赤色LED 8段階調光 |

| 使用電池(電池寿命) | CR2032リチウム電池 |

| 防水性能 | あり(詳細不明) |

| 価格 | 779.99ドル |

Pros & Cons | 一長一短

※ここはあくまで、KUSEMONO TACTICALが想定する使い方、視点から見た一長一短です。

※一長一短をわかりやすく表記しているだけであり、項目の数や内容、順番による採点評価ではありません。

| 優れている点 | ✓この価格帯では素晴らしいアイボックスとアイリリーフにも余裕のある光学性能 |

| ✓300グラム台の超軽量ボディ | |

| ✓日中でも夜間でも使える、対物側から見えにくいイルミネーション | |

| ✓CQBから中距離戦闘まで使える多機能で使いやすいシンプルなレティクル | |

| 改善を要する点 | ✘イルミネーションスイッチの操作が少しやりにくい |

高いポテンシャルを持った、ベスト・オブ・ショートスコープ

メガネ人間である私にとって、ベストな照準器を探す旅路は長いものだった。もちろん最初は銃器に備え付けのアイアンサイトから始まったが、すぐさま己の非力なMk1 Eyeballの性能に限界を感じた。10~50mの近距離での速射にも不利だ。

そこで、今度はダットサイトなるものに手を出す。近距離での速射能力は手に入るものの、等倍なので基本的には自己の視力に左右されることに変わりない。Trijicon SRSやAimpoint T-1等を入手したが、現在では散弾銃での使用に留めている。

次はスコープだが、こいつは逆に近距離での対応に遅れが出てしまう。その後、ダットサイトの後方に倍率を上げる単眼ブースターの設置や、CQBを目的としたTrijicon ACOGやVORTEX SPITFIRE Prism Scope 3xといったプリズムスコープ等も試したが、どうしても帯に短し襷に長しといった感じが拭えなかった。

そんな時、ちょっとした訓練の一環で参加した米国の射場で、IPSCだかの射撃競技が同時に行われていた。そこでライフルを持っていたシューターの何人かが、ショートスコープを載せ、近距離から遠距離といった幅広いレンジのターゲットをすばやく撃ち抜いていたのを見て、コレだと閃いた。

その後、光学照準器の品揃えが良いガンショップや、ネットでの評判を見極め、一つのショートスコープを購入した。それが今回紹介するLEUPOLD社(リューポルド)のVX-R Patrol 1.25-4x20mmである。今からかれこれ7~8年前の話だ。(本レビュー執筆時2019年)

まずは外観から

●VX-R Patrol 1.25-4x20mmは、リューポルド社のライフルスコープで、日中でも使える明るいイルミネーションを搭載し、500ドル~1000ドルの範囲内で購入できるコストパフォーマンスの良いVX・Rシリーズの派生キャラだ。そのシリーズ内にあるショートスコープ、VX・R 1.25-4x20mmを、タクティカル向けにしたバージョンである。

→リューポルドの民間向けハンティングスコープのワンポイントでもある、チューブ前方のゴールドリングは目立たないよう黒く塗りつぶされている。

●スコープ本体はマットな質感で、少しだけザラつきがある。購入して7-8年、様々な訓練等で過酷な取扱をしてきたが、故障はおろか本体に大きな傷や凹み等は無い。価格が抑えられていながら、実にタフで信頼性の高いスコープだ。

●手に持ってまず驚くのは、その軽さにある。重量はたったの340グラムで、Eotech ホロサイト 558(391グラム)よりもマウント抜きとはいえ軽い。1-4倍率という最近のショートスコープと比べると少し倍率は抑えめとはいえ、ショートスコープでこの軽量さは数十万円する高価格帯のものでないと少ない。優秀なショートスコープが多い昨今、私が今だにこのスコープを使用し続けている理由の一つがまさしくこれだ。対人を想定した銃を所持する仕事というものの大半は、銃を撃っている時間よりもただ持っているだけの時間の方が圧倒的に長い。それを踏まえると、明るいレンズや高いレンジをカバーする性能も大事だが、重い荷物や装備を身につける役職だと、「重量」というものは重要な選定要因となる。軽量なものが多いダットサイトならまだしも、銃器にスコープを装着すると、その重量増は長くキツい任務ほど後々ジワジワと身体に負担を与えてくるものだ。

●全長は23.9cmと、この手のショートスコープとしては平均的。

●スッキリとした外観だが、操作系に関しては出るとこは出して、操作しにくいといった不満点は無い。チューブ径は30mm。

●倍率変更ダイヤルは、邪魔にならない程度に突起が出ていて非常に扱いやすい。ダイヤルのテンションそのものも、不意に動いてしまうような軽さではないが、かと言って操作しにくいような重さでもなくちょうどよい。普段は低倍率にして、狙撃や少し遠方の偵察や確認を行いたい場合は高倍率にすることが多いので、サッと負担なく操作できることは嬉しい。

●ウインテージ&エレベーションダイヤル(レティクルの上下左右調整ダイヤル)は、カバーで覆われてないタイプ。リューポルド社のスコープは基本的にこのタイプが多い。

●両者とも60クリック分の目盛りが印字されており、1クリックは0.1ミルの移動量となっている。最大移動量はロットにより個体差があるらしいが、120~130MOA前後だ。

→大ざっぱに言うと、1ミルの移動量は100mの距離で10cmの移動量となる。

●ダイヤルのクリック感はわかりやすくて良い。

●接近戦も想定した照準器なので、最近のCQB向けショートスコープのように調整ダイヤルをカバーしてほしい気持ちもあるが、ここは好みや運用の問題だろう。

●VX・Rシリーズのユニークな点が、このイルミネーションボタンだ。多くのスコープに搭載されているイルミネーションの操作系は、ダイヤル式のものが多いが、こちらは1ボタン式になっている。

●操作は簡単で、ボタンをポンと押せば前回起動時のイルミネーションの光量レベルで発光し、そこから押すたびに光量が上がったり下がったりする。最大光量・最低光量まで行くと、イルミネーションは数回点滅して知らせてくれる。ボタン長押しでOFFだ。

●この操作系に関しては、前回起動時の光量に1プッシュでアクセスできる利点があるが、即座に自分が設定したい光量に調整できない、今どのレベルの光量なのかわかりにくいといった欠点もある。

●光量操作が最大や最低までいかないと一方通行なため、光量を上げたいのに最低光量までいかないと上げることができない!と言った欠点があるが、実はボタンを2秒間押し続けて離すと、逆方向に光量切り替えの向きを変えることができる。まぁ、この機能があったとしてもダイヤル操作等に比べるとやりにくいが。

●このボタンを反時計方向に回すと、CR2032ボタン電池を入れるバッテリーコンパートメントがある。

●バッテリーがどの程度持続するのかは不明だが、今まで使った限りだと、ショートスコープとしては燃費は良い部類だと思う。また、モーションセンサーを搭載しており、5分間無振動だった場合は自動的に電源がオフになる。少しでもスコープに触れたり振動を検知すると即座にイルミネーションの電源が入るので、支障はない。

●タクティカル向けスコープにしてはボタンである金色のメーカーロゴが少々目障りだが、反射は鈍めなので及第点だろう。

→とは言っても、隠密さが要求される訓練等ではテープで隠している。

●メーカーロゴ周りはシリコンでできており、当初は劣化や損傷等の懸念もあったが、今のところ問題になったことは無い。

対物レンズ部

●コーティングは黄色や薄紫系の色。

●もう気づいている人もいるかもしれないが、通常この手の30mm径のショートスコープの対物レンズ径は24mmのものが大多数であるが、これは鏡筒内部にインサートを噛まして、20mmと一回り小さなものを選定している。そのようなことをすると軽量になるが、光学性能に影響が出てしまうことが多い。果たしてこの製品はどうだろうか?後述する照準レビューを見ていただきたい。

接眼レンズ部

●一方こちらのコーティングは赤・紫・緑系だ。

●視度調整ダイヤルにはラバーで覆われたアイピースがはめられており、反動等から目を保護してくれる。この部位に関しては、さすがに藪こぎ等を何度もしただけあって、少し劣化や剥離が出てしまっている。脱着可能。

●マウントは30mm径のものが適合する。当初はBurris社のAR-P.E.P.R.マウントを使用していたが、現在は軽量化とマウントの低さを考えて写真のWARNE社のX-SKELLマウントを使用している。どちらも手頃な価格で信頼性が高いマウントなのでおすすめだ。

●スコープ自体の軽さを活用するためにも、軽くて信頼性の高いマウントを選ぶのは重要だ。パトロールや偵察を視野に入れた任務だと、この手のスコープを装備していると、双眼鏡を取り出すことが少なくなり、手軽に遠方の確認ができる。

●今までこのスコープを使用し、5.56mm、7.62mm、5.45mm弾で数千発の射撃を行い、多くの訓練や任務をくぐり抜けてきたが、大きな損傷や不具合は一切発生していない。さすがは100年近く光学機器を製造してきたリューポルド社である。

●バトラーキャップに関しては付属していないので、バトラークリーク製のものを使用している。接眼部が02A、対物部が14EYEのサイズが適合する。

→対物部は使用する際は邪魔なので保管や運搬時のみ付けている。

●激しい訓練等でスコープのレンズを割った経験がある私は、バトラーキャップの接眼レンズ部にカメラ用レンズ用の強化ガラス製プロテクターをはめ込んでいる。HAKUBA社の小口径用MCレンズレンズガードのCF-LG30Dを購入して、レンズガード外枠内のレンズを留めている内枠を外す。それをバトラーキャップ内部に入れると、強化ガラス製のプロテクターレンズがすっぽ抜けることなく、スコープ本体とバトラーキャップでサンドイッチすることが可能だ。

●プロテクターレンズに関しては30.5mmのフィルター径対応の同社CF-LG305Dの方が分厚くて頑丈だが、内枠がバトラーキャップ内に入らないので、一回り小さいCF-LG30Dとセットで買っておいた方が良い。

●レンズプロテクターの強度を重視するのであれば、サバイバルゲーム用として各社から売られているポリカーボネート製のスコープ用レンズプロテクターを買ったほうがいいが、私は透明度が高くて光学性能が低下しにくいカメラ用レンズプロテクターを愛用している。

→強度に関しては、2メートル程度の距離でのエアソフトガンによる射撃なら少し傷が付く程度で割れない。それ以下の距離だと粉々になるが、どちらにしろスコープレンズに直に命中するよりはマシだ。

●このレンズを介しての命中精度に関しては、最大で500メートル距離での射撃しかしていないが、特に低下は見られなかった。

●説明書に関しては2種類付属しているが、VX・R専用のものではない。一つはリューポルド製ライフルスコープ全体に通用する大まかな調整方法やメンテナンス、注意事項などをまとめたもの。

●もう一つは、リューポルド社の様々なレティクルの使い方を記したものだ。こちらは読み応えやレティクルの勉強になり面白い。

さて、ここからは光学性能をメインにレビューしていこう。

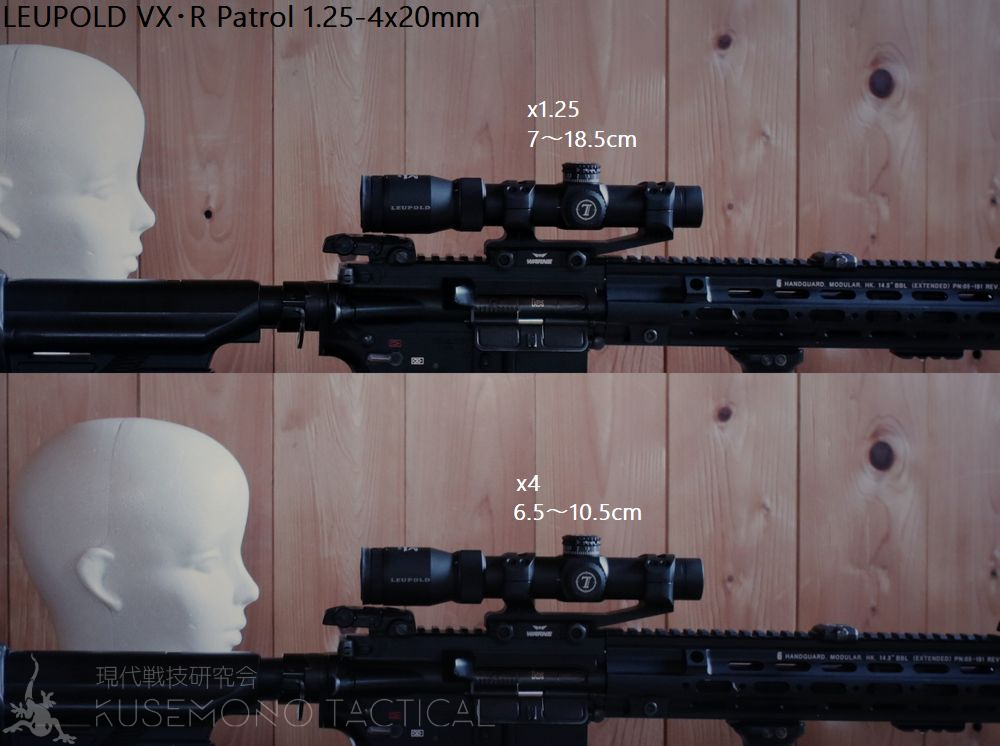

●まずはアイリリーフについて。このスコープはアイリリーフとアイリリーフの幅が非常に長い。あくまで私がスコープを覗いた場合で計測したものなので、多少上下すると思うが、1.25倍時で7cm~18.5cmm、4倍時で6.5~10.5cmとかなりの長さを誇る。

●このアイリリーフの長さがあれば、分厚い防弾ベストや防寒服、銃器のストック調整をしても余裕で対応が可能だ。この柔軟さはアイリリーフが短めのプリズムスコープでは出せない。

●ただ、ストックが調整できず、トップマウントレールのスロットが少ないタイプの銃器だと、長いアイリリーフに合わせることすらできない場合もあるので注意が必要だ。

→私も89式にこのスコープを付ける場合は、ロングタイプのスコープマウントを装着している。排莢受けを装着する場合はどうしてもレールが短くなるので、ライザーマウントやチークパッドで調整する。

●アイボックス(焦点の合う上下左右幅)に関しては、公式ではアイリリーフ同様に幅広く確保できると謳ってはいるが、個人的には他の1-4倍率のLPVO(Low Power Velocity Optics:主に低倍率から4~10倍前後への倍率変更が可能なスコープを指す)と比べて同等か少し上といった印象。ただし、昨今の主流である1-6倍率や1-8倍率のものと比較すると圧倒的に余裕のあるアイボックスに感じる。

●アイボックス、アイリリーフ共に余裕があるため、切羽詰まった乱戦時やCQB戦闘下でのしっかりとした構えができなかったり、アバウトな姿勢でもスコープによる照準がしやすいのも非常に良い。後述するイルミネーションの明るさと合わせて、ダットサイトのように余裕をもって扱えるLPVOだ。

●レティクルはFiredot SPR(Special Purpose Reticle)という、同社のSPRというレティクルにイルミネーション機能を追加したものだ。

●このレティクルは、CQB戦闘、距離測定、BDC機能(距離による弾丸の落下予測)等の様々な機能を盛り込みつつも、シンプルに仕上げたレティクルだ。

●まずクロスヘアは、中央から上下左右共に2.5ミル毎に区切られている。20ミルから外側のクロスヘアは太くなっており、CQB戦闘等ですばやく照準を合わす手助けをしてくれる。

●2.5ミル毎に区切られているクロスヘアの下段はそのままBDCとして使用できる。M4カービンをSS109のNATO弾で射撃し、センターを200mでゼロインした場合は、2.5ミル区切り毎に350メートル~850メートルまでの距離に対応可能だ。

→このBDCに関してはあくまで大ざっぱな目安と思ったほうがいいかもしれない。同条件で最大500メートルの距離で射撃したが、まぁ概ねあってるかな…?という程度のまとまりだった。

●また、中央にある直径10ミルのセンターサークルは、CQB戦闘における大まかな照準を付ける際に非常に役立つ。そしてそれだけでなく、このサークル内に人間がどう収まるかで大まかな距離測定も可能だ。

→身長2メートルの人間がセンターサークル内にぴったり収まれば距離は200m、半分だと400m、さらに半分の2.5ミルに収まれば800mという計算になる。この機能は、よく偵察や監視任務で使用していた。レーザーレンジファインダーを出す暇が無い時等で重宝する。

●このスコープはSFP(第二焦点面)のスコープなので、最大倍率である4倍でないと、ミルを使ったBDCや距離測定は利用できない。その他レティクルの詳しい説明はマニュアルを見てもらいたい。

近距離における照準 │ イルミネーションについて

林内にて5~30mのCQBを想定した照準を行おう。ターゲットは人間の上半身を模したUSPSAマンターゲット(縦75cm×横45cm)。

●このスコープの大きな特徴の一つが、このFire dotと言われてるイルミネーションにある。光るのはセンタードットのみのシンプルなタイプだが、明るいイルミネーションで、晴れた日中でも使用することができる。

●これにより、最低倍率の1.25倍時では、CQB戦闘でダットサイトのように速射を叩きこむことが可能だ。長くて柔軟性のあるアイリリーフの長さや幅も手伝って非常に使いやすい。

●また、このイルミネーションはただ明るいだけでなく、最低輝度は真っ暗な森や室内環境下でも使えるレベルのメリハリがついた輝度調整が可能な点も称賛したい。おかげで、夜間でもダットサイトのような速射や、暗視装置との組み合わせで射撃することが可能だ。

●暗視装置との併用に関しては本製品が暗視対応でないこともあり、イルミネーションを最低輝度に灯しても明るく見えるため、人間大のサイズを狙うなら50m以下の射撃でないと難しい。

●ただレンズの光透過性は思ったよりは良く、イルミネーションを切った状態で三日月程度の月明かりの中で100ヤード(91.4m)先のマンターゲットに命中は可能であった。暗視装置越しでもアイリリーフやアイボックスに余裕があり、レティクルも見やすかったためそこまで難しくはなかった。

→暗視装置(ヘルメットマウントタイプ)と併用してスコープを使用する場合は、スコープの視度調整ダイヤルを暗視装置に合わせて調整が必要。

●中距離戦からCQBまで使いやすいようよく練られた設計のレティクル形状も、速射の手助けになる。目標捕捉→銃を構える→クロスヘアの太くなっている外周部の縦線をターゲットに合わせる→センターサークルに相手を捉える→明るいイルミネーションにターゲットを合わせるという動作を無意識下の元、まるで水先案内人達の誘導でもあるかのようにすばやく弾丸を叩きこむことが可能だ。

●写真は20mの距離だが、サークル部が人間大ターゲットの肩幅サイズに近いためこのような50mまでのCQB戦で非常に使いやすい。

●さすがに古い設計のスコープなため、今のスコープの縁が薄く見えるような見え方はしないものの、今でも通用できるレベルの明るく歪みの少ない光学設計なため、このような日なたあり日陰ありのCQB環境下でも実に使いやすい。

●他のレビューサイトでも指摘されているが、非常に長いアイリリーフ等の光学性が故に、レンズを覗きながら銃や顔をグリグリと動かした際に、レンズ中央を中心に全体に像が歪んで見えることがある。そこまで大きく歪むわけでもなく、この歪みは着弾点に大きな影響は与えないので心配はいらない。4倍時よりも1.25倍時にこの歪みは気付きやすくなるかもしれないが、ライフルスコープの覗き方がしっかりしている場合は、気になることはない。

●1.25倍という絶妙な気持ち望遠なレンズは、薄暗く若干離れたターゲットの詳細を確認しやすいと同時に、素早い照準でも等倍である裸眼との乖離や違和感が少なく照準と射撃へ移行することができる。

→もちろん、等倍のダットサイトやLPVOを使用しているユーザーからすると慣れが必要だ。

100メートル照準

※画像クリックで拡大可

写真は100メートル先のACU迷彩の上着を最低倍率である1.25倍で照準

●光学性能に関しては、20mmという通常のショートスコープよりも小さなレンズ径ながら、特別暗いというわけでもなく、この価格帯の現代の24mm径ショートスコープにまだまだ対抗できるほどの明るくて良いレンズだ。夜間でもある程度光量のある環境だと使用可能だ。

●最低倍率が1倍や1.5倍ではなく、「1.25倍」からスタートというショートスコープは珍しい。個人的にこの1.25倍という倍率は、目が悪い私にとって、倍率が高すぎて目標捕捉に時間がかかるわけでもなく、5m~の近距離ターゲットの識別を瞬時に把握させてくれる実にバランスの取れた倍率だと思う。これが、1.5倍だと裸眼との違和感を感じると同時に目標捕捉に若干時間がかかり、1倍だと10m~50mの目標識別が曖昧になる場合がある。

●確かに、室内戦闘等のCQBのみを考慮すると1倍の方が良いが、私のように偵察や警戒任務にプラスCQB戦闘を考慮した運用方法だと、この1.25倍率は実に良いバランスにまとまっていると思う。

→こんなものは、1倍スタートのショートスコープの倍率変更ダイヤルを1.25倍程度に合わせれば同じじゃないかという意見もあるが、ダイヤルをグッと回した際に1.25倍に必ず止まるというのが重要だ。

●こちらは4倍時。倍率を上げても、1.25倍時と比べて光学性能が大きく落ちることがなく、違和感なく射撃に専念することができる。

今度は100メートル距離にて高さ180cmに吊るした青いつなぎ服に照準しながらイルミネーションを灯して見てみよう。

●撮影したこの日の天気は雲一つ無い爽やかな秋晴れだったが、イルミネーションは日光に負けることなく使えることができた。

●さらにこのイルミネーションは、暗い場所で最大光量で灯しても、対物レンズ側からイルミネーションの光が漏れることが非常に少なく、中央に焦点が合った時にようやく薄っすらと光っているのがわかる程度だ。もちろん、暗所でイルミネーションを最大光量で灯すことはないので、適正な明るさでのイルミネーションならば相手側にイルミネーションを灯していることがバレることはまず無いだろう。

●もっと細かな点を述べると、アイボックス範囲外のケラれた状態からスコープを覗いた場合でもこのイルミネーションが灯っているのを見ることができる。これは雑に構えてレンズ内照準ができていない状態でも、両目照準ができていてイルミネーションが視認できていれば近距離における大雑把な照準ではあるが射撃することが可能ということだ。これはSFP(第2焦点面)仕様のイルミネーションスコープによくある特徴だ。

●OTS CQB1-6×24や、VORTEX Razor HD Gen-Ⅱ 1-6×24のように、ダットサイトのように運用できる明るいイルミネーションのショートスコープは他にも存在する。だが、このように暗闇でも使用でき、対物側からイルミネーションの光が漏れないといった点までカバーしたショートスコープは、数倍以上する値段のランクを視野に入れてもほとんど存在しない。このLEUPOLD VX-R Patrol 1-4x20mmショートスコープは、そんな細かくも、戦術上重要な点まで気を配っている稀なスコープなのだ。

→お手頃価格で明るく漏れないイルミネーションを両立させたものは他だとPrimary Arms – SLx 1-6×24 ACSS NOVAがある。

●1.25倍というプチ望遠はこのような100メートル前後の距離であっても、1倍に比べてターゲットの詳細が少しわかりやすく照準を合わせやすいため、そこまで精密な射撃をしなくてもよい場合、もしくは素早い応射が必要な場合は倍率を変えず撃ち込むことも多い。

●フレアやゴーストの発生に関しては、OTS 1-6x24やBurris MTAC 1-4x24、Vortex Strike Eagle 1-8×24、比べても少なく優秀。逆光条件下にはベリーピンクやニュートラルホワイト色のゴーストが少し発生する。

●ショートスコープで4倍率というのは、6倍~8倍のショートスコープが多い現代においては物足りなさを感じることはあり、じっくりターゲットを観察したい場合や、300メートル以上の距離や暴露範囲が少ないターゲットを狙撃するといった場合はもう少し倍率が欲しくなる。

●レティクルの説明をする際にも述べたが、中心部のサークルの全周に身長2メートルの人がおさまれば距離は200メートルとなる。写真では高さ1.8メートルに吊るした青いつなぎ服が概ね半分ほどにおさまっているため、計算は合うはずだ。この機能に加え、2.5ミル区切りに段付きもされているため、偵察行動時の測距に大いに役立っている。

Conclusion | 総評

●今回紹介したLEUPOLD VX-R Patrol 1.25-4x20mmは、この再評価レビュー掲載時から計算すると、登場および購入から15年近く経過し、倍率や光学性能に少々時代遅れ感も感じることもある。このLPVOよりも光学性能がよく、明るいイルミネーションを搭載したショートスコープはいくらでもある。

●だが、300グラム台の軽量ボディ、余裕のあるアイリリーフとアイボックス、直射日光下~光なき暗闇でも使用できるメリハリの効き、なおかつ対物レンズ側から光の漏れないイルミネーション、シンプルながらも多機能でCQBにも対応したレティクル、そして1万発以上もの実弾射撃や、過酷な状況下での訓練や任務に耐え抜いた高い信頼性を兼ね備えたショートスコープはなかなかお目にかかれない。しかもそれが10万円以下の値段で具現化しているのだ。

●もちろん同社のMark 6 1-6x20mmや、Primary Arms – PLxC 1-8×24、Nightforce社のATACR 1-8x24等の素晴らしいショートスコープやLPVOもあるが、非常に高価であり、ボディそのものが大きくなってしまう。これからも自らの戦術や運用に合致したベストな照準器を追い求める旅は続いていくだろうが、少なくとも現時点での私の回答はこのLEUPOLD VX-R Patrol 1.25-4x20mmであることに間違いはない。

イルミネーションが対物側から見えない軽量・コンパクトなスコープは少数だが他にもある。その中の一例を当研究会がレビューしているのでよかったらそちらも見ていただきたい。

●Primary Arms – SLx 1-6×24 ACSS NOVA

●Elcan – Specter DRシリーズ