REVIEW >> ELECTRONICS & OPTICS | 電子・光学機器類 >> ELECTRONICS & OPTICS | 光学機器類・電子機器類

前編はこちら ↓ ↓

Pros & Cons | 一長一短

※ここはあくまで、KUSEMONO TACTICALが想定する使い方、視点から見た一長一短です。

※一長一短をわかりやすく表記しているだけであり、項目の数や内容、順番による採点評価ではありません。

| 優れている点 | ✓コストパフォーマンスに優れた熱描写能力 |

| ✓多機能性 | |

| ✓UIが比較的シンプルでわかりやすい | |

| 改善を要する点 | ✘モニターの輝度調整に癖がある |

※用語について:サーマルカメラにおける物体の見え方について以下の用語がよく用いられる。それぞれの違いを知っておくとより理解が深まる。

検出:それがどんな対象かはわからないが何らかの物体の存在を描写できている。

認識:それがどのような種類の対象であるかはわかる状態のこと(動物、人、車両、飛行機等)。

識別:友軍か敵か、どのような種類の動物か、どんな装備を持っているのかまで確認できる状態。

高さ5メートルからの見下ろし位置 | 50~700メートルテスト

後編では長距離テストや各種機能の検証に加え、偵察や警備訓練での使用レポートしていこう。まずは50m~700mまでの距離別テスト。

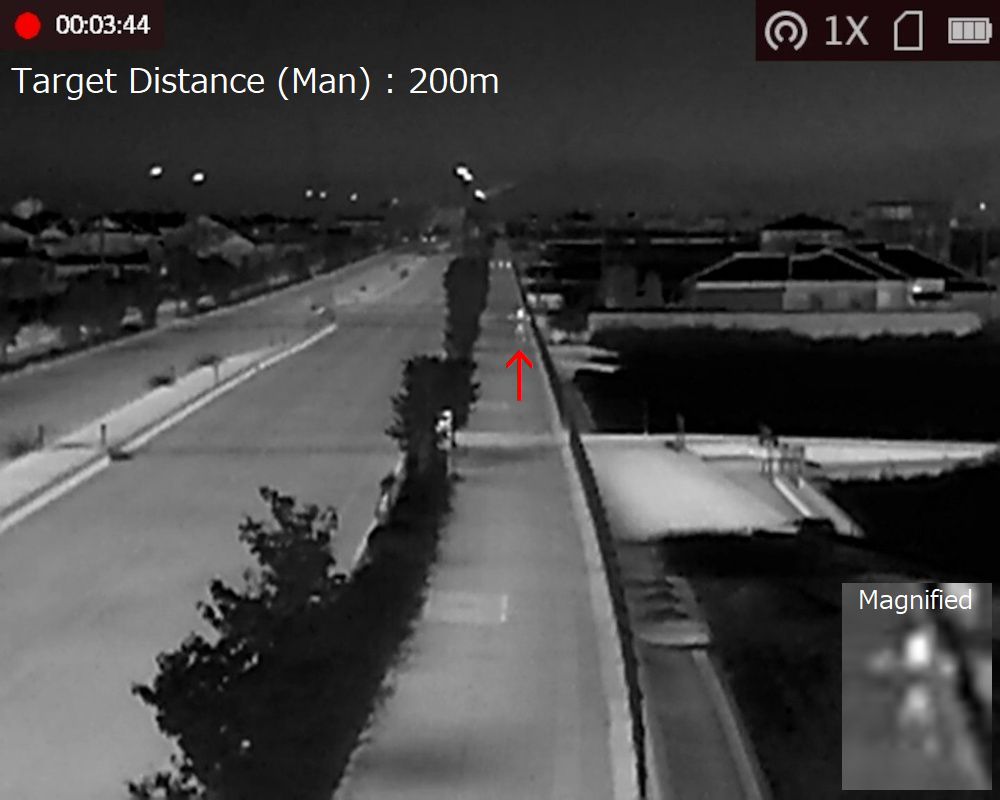

気温24℃の日中、長い郊外路の歩道を高さ5メートルの見下ろし位置にて撮影。

●まずは50mの距離にて。環境にもよるが、人間の「認識」は簡単だが「識別」に関しては50メートルであっても難しい。このセンサー解像度とこのレンズの焦点距離の組み合わせでは、大体どのメーカーであっても同じだ。

●視野は17.5°×13.1°であり、10mくらいからの近距離であっても使えないことはない視野角だ。FLIR – PTQ136やInfiray – Holo HL13の近距離向けの光学設計には負けるがね。

●奥の自転車並走トリオまでの距離は約170mほど。

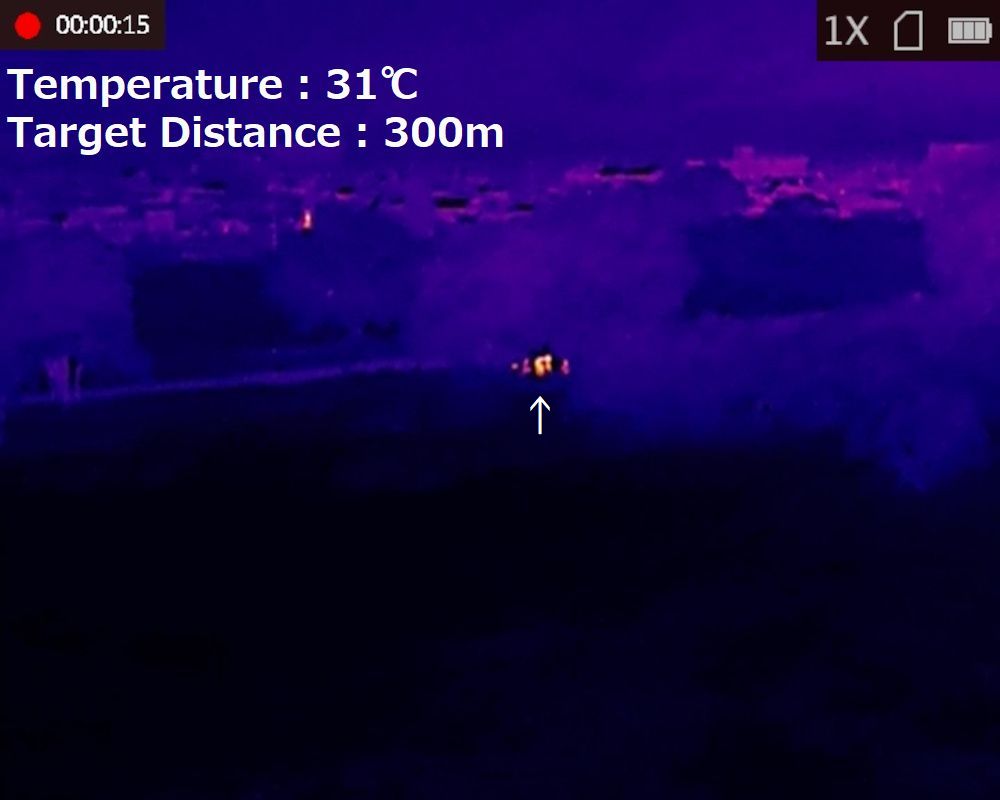

●200mでは人間としての輪郭が少し怪しくなってきて、300mでは辛うじて手を上げている状態が確認できる。

●400m地点では手を上げている様子がわからなくなった。また、動かなかった場合は人間だと自信を持って認識できるかわからない。

●大変見辛いが、当初いた自転車並走トリオは1キロ近く離れた距離で何とか検出できている。

●500m。人間としての認識は難しいが検出はできている状態である。

●本機は測距機能がある。残念ながらレーザーレンジファインダーのような素早く正確に計測できるものではなく、対象物の底面と上面を手動でマーキングして距離を割り出す方式だ。まぁこれも無いよりはましだろう。

●最後に700mの写真だが、動いていないと検出もできないこともあり、画面上からほぼ見えなくなることも。公称値による検出可能距離は最大で708mとあるので、公称値の数値は正しいようだ。

●それ以上の距離も撮影はしたのだが、100m区切りでの撮影だと700mがこの環境下だと限界であった。自転車並走トリオは3人並んでいたため、熱源として1キロ近くの距離でも検出できたのであろう。

霧の中で | 100メートルテスト

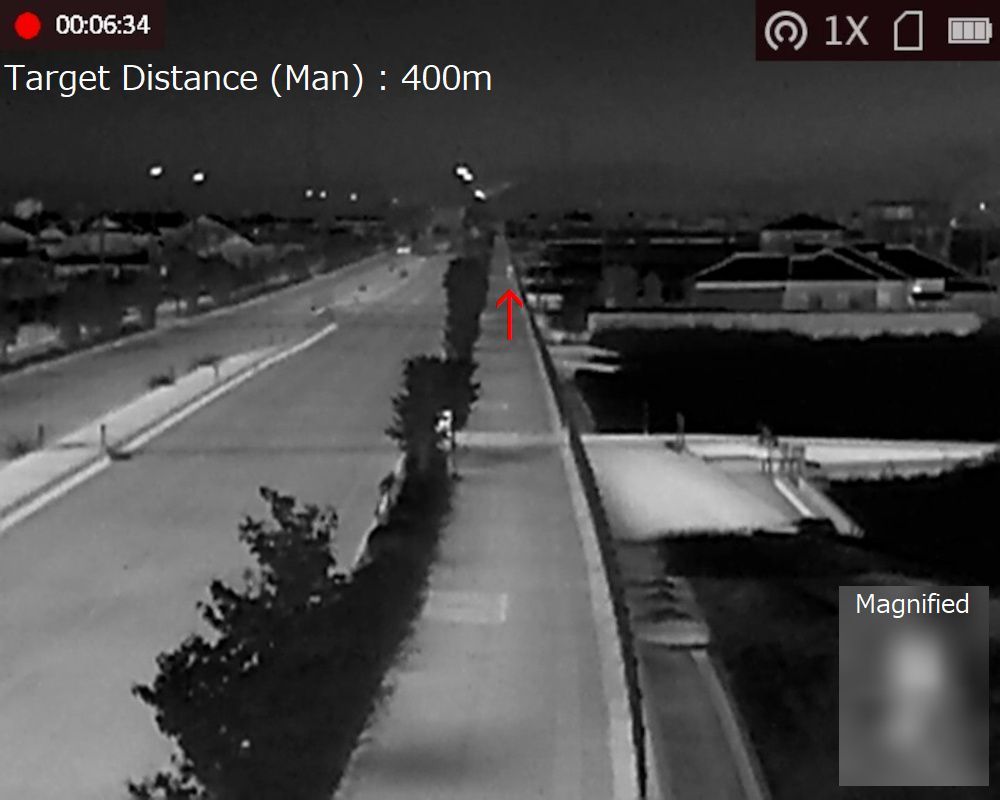

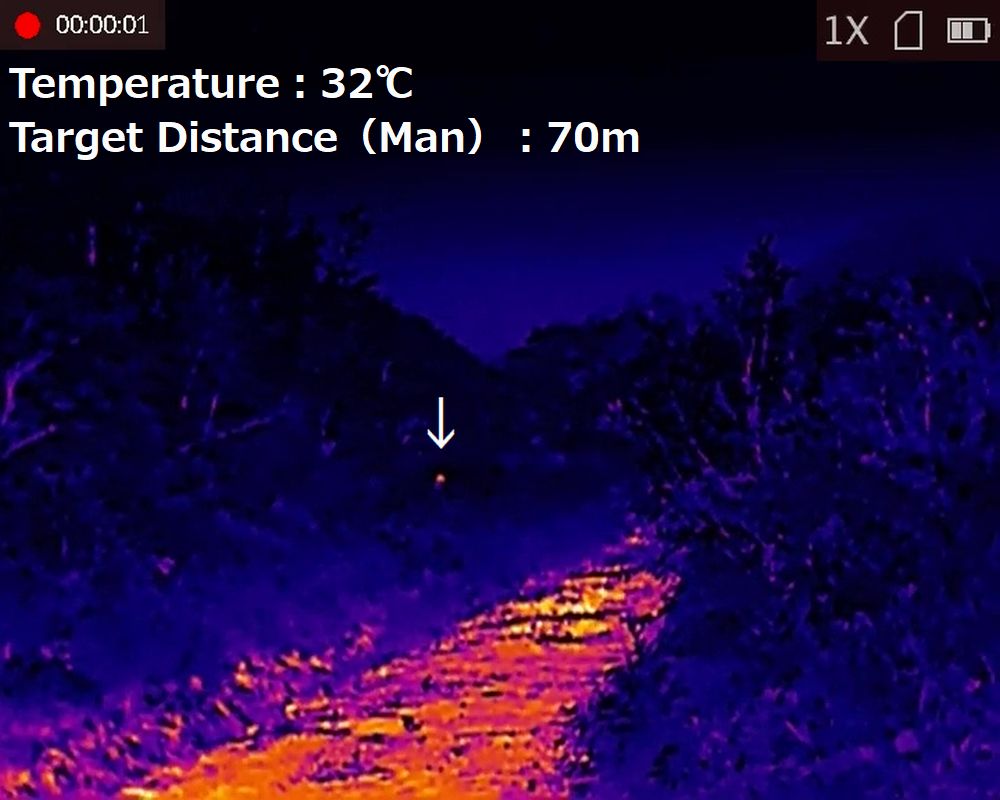

●こちらは34度の熱帯夜にて視界30メートルほどの霧が立ち込めた状態で、100m先の人間と中型犬を撮影。もちろん、目視では犬も人間も見えない。

●周囲の木々のディテールはだいぶ損なわれてはいるが、アスファルトの地面に関しては隙間から生えている雑草まで見て取れる。十分な性能だ。

Jungle Mode │ ジャングルモード

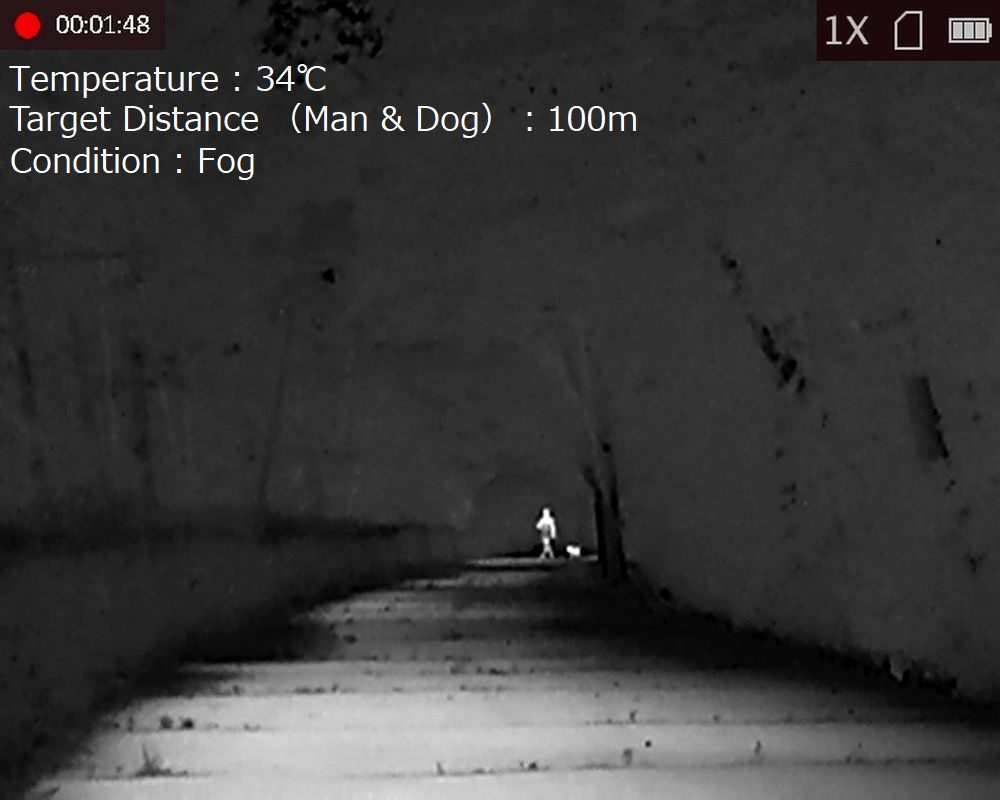

本製品には、「ジャングルモード」というユニークな名称の描写モードがある。ここではそれを通常モードと比較しながら見ていこう。

●ジャングルモードは内部で複雑な処理をしているわけではない。今写っている熱分布を1段か2段低く描写し、高熱源を際立たせ、さほど高くない熱源は下げて沈ませるモードだ。

●上の写真は街の交差点の様子を上段が通常のホワイトホットで撮影、下段がジャングルモードのホワイトホットで撮影したものだ。背景のビル群や道路、走行している車両の様子は暗く描写され、少しわかりにくくなっている反面、より温度の高い人間の描写は目立つ。

●ブラックホットの場合は温度の低いものを白く描写する関係上、ジャングルモードにすると白飛びしたような描写が際立つ。夜間等では暗順応に影響を及ぼしやすいこともあるだろう。

●フュージョンの場合、通常モードで被りがちだった背景のビルと人間との描写の差が開いたことにより、ジャングルモードのほうがわかりやすく写っている。

●ジャングルモードという名称ではあるが、都市部においても高熱源体を見つけたい時には便利な機能だ。

●せっかくジャングルモードという名称なので自然豊かな場所に持っていこう。こちらは気温34℃の暑い中、道路や林内で障害やセンサー、ブービートラップの類を汗水流しながら敷設している方々。彼らの仕事っぷりを40m弱の距離で草むらに潜伏しながら撮影している。

●林内やその境界線にいる奥の二名については、背景の草木と人体との温度差が顕著なため目立ちやすさについてはあまり変わらない。しかし道路上にいる兵士に関しては熱い道路と人体との色分けがジャングルモードのほうがわかりやすくなっているのが見て取れる。万能ではないが、ケースバイケースで有効なモードだ。このモードはメニュー画面からの呼び出しで少し手間がかかるが、ファンクションボタンか何かを設けてワンタッチで呼び出しができればより使いやすさが向上するだろう。

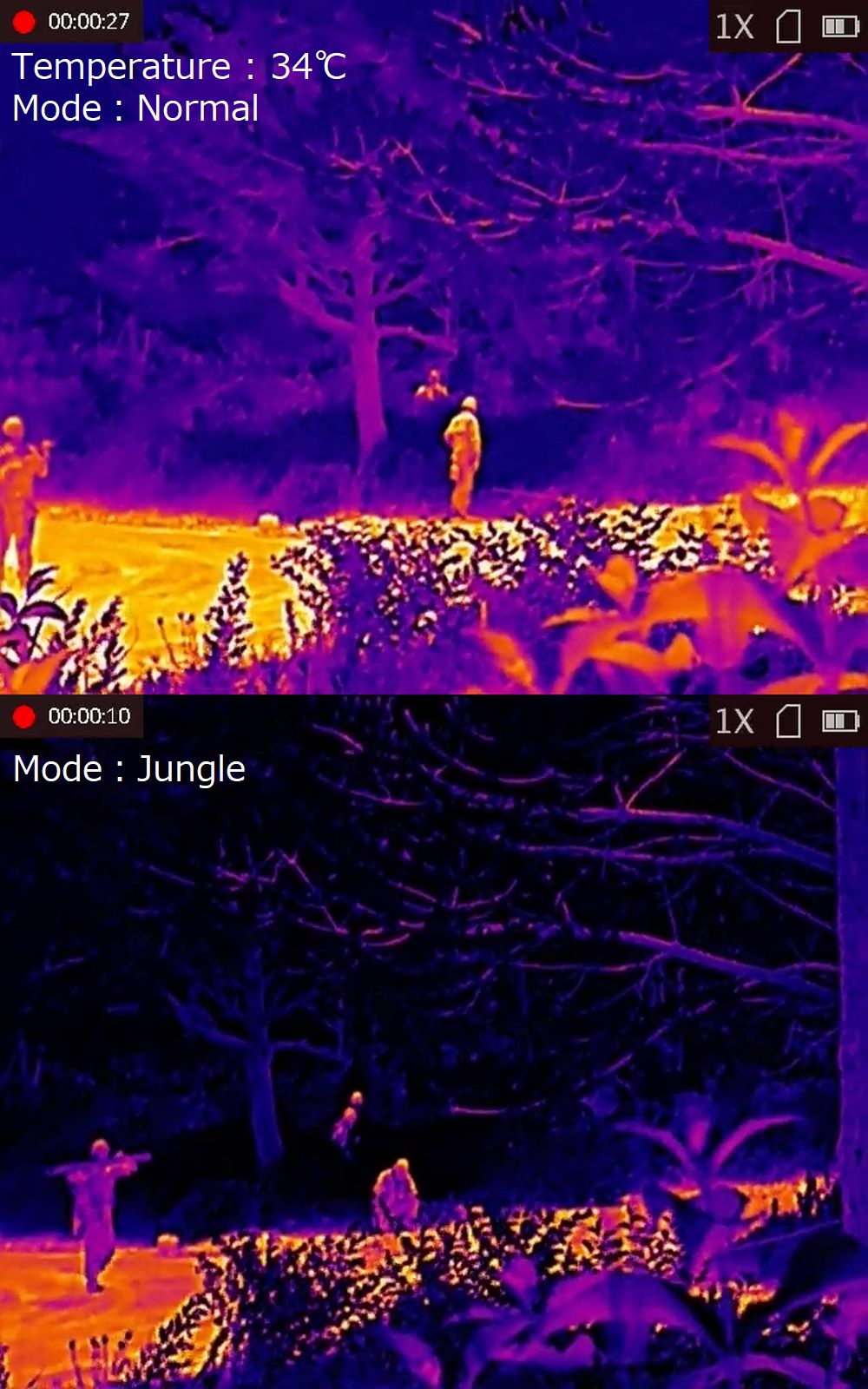

デジタルズーム │ 250mの見下ろし距離にて

次はとある訓練にて、敵が夜中に宿営地や陣地を構築している様子を偵察した写真を用い、本製品のデジタルズームに関してレビューしていこう。

こちらは丘の斜面に潜伏し、250mの見下ろし距離にて撮影。高低差は50mほど。

●本製品のデジタルズームに関しては、2倍・4倍・8倍と3段階のズームが可能。センサーの解像度や操作の煩わしさ増加を考慮しても、この程度のズーム段階に設定しているのは良いことだ。より良い性能のセンサーを搭載した機種であったとしても、デジタルズームだと10倍以上のズームは見るに耐えない画質となる。

●また、このズーム時にスパッと瞬時に画面が切り替わるのではなく、手動で光学ズームをしたようにスーッとシームレスにズームされる。この解像度だと、ズームをすると映像がピクセル化され、対象の形状等がわかりにくくなることもあるため、今自分がどこをズームしているのかが直感的にわかりやすく良いポイントだ。他社製品も真似してほしい。

●1倍時の画面左の白い熱源はエンジンをかけっぱなしの敵車両だ。車内で指揮をしているのかサボっているのかわからないが、暑いので冷房を効かせて2人涼んでいた。

●一方、宿営地を構築しているのは5人ほどの人員で行っていた。画面中央付近にある人型ではない白い熱源は照明や通信で使用している発電機。

●一通り8倍までズームしてみたが、やはり実用的な範囲は4倍まで、場合によって8倍くらいまでが限界だとわかる。これ以上倍率を付与させなかったHIKMICROの判断は正解だ。

●ズームによる画像補正等は皆無かほとんど無いだろう。

各種訓練における使用レポート

さて、ここから先は各種訓練における実戦レビューを行おう。

●先程の夜中にせっせと宿営地構築をしているご苦労な連中の他にも必ず別働隊や警戒班がいるはずだと探していたところ、宿営地へと続く道から数百メートル離れたところにやはりいた。(フュージョンのジャングルモードで撮影)

●彼らは偽装をした掩体内に隠れており、人数は3人だがレーダーやセンサー系装備を稼働しているだけでなく、何やら焼くか煮るかして宴会を開催していたため、複数の熱源が見て取れる。同じことをして楽しんでいる諸兄らはいないだろうか?こうやってプレデターが高みの見物をしているかもしれないので気を付けてほしい。

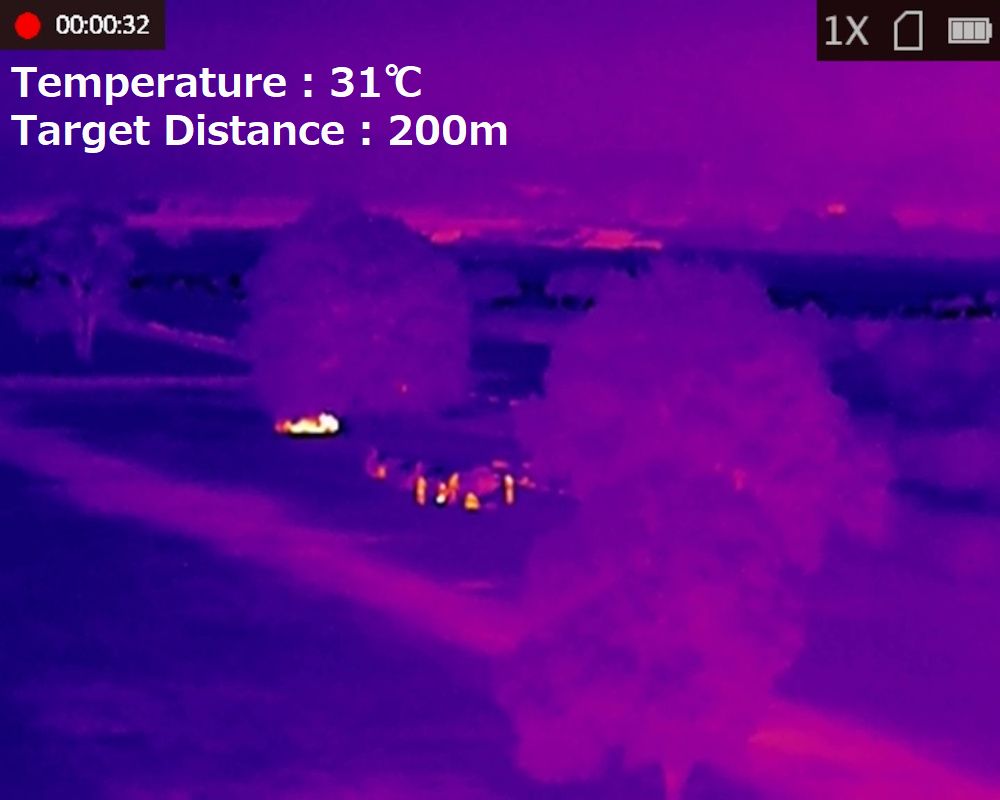

●先程の宿営地を構築している部隊に対し、別の角度からもう少し近づけるか?との指示が出たので場所を少し変えて200mまで近づいた。

●さきほどよりも人員や発電機の様子がわかる描写だ。この時熱帯夜に加えて小雨も降ってきたため、深夜の陣地構築はかなり士気が落ち、もたもたしているのが離れて見ているこちらにも伝わってくる。これ以上の接近は比較的開けた地形に加え、暗視装置を装備した警戒員も目を光らせていたので断念した。

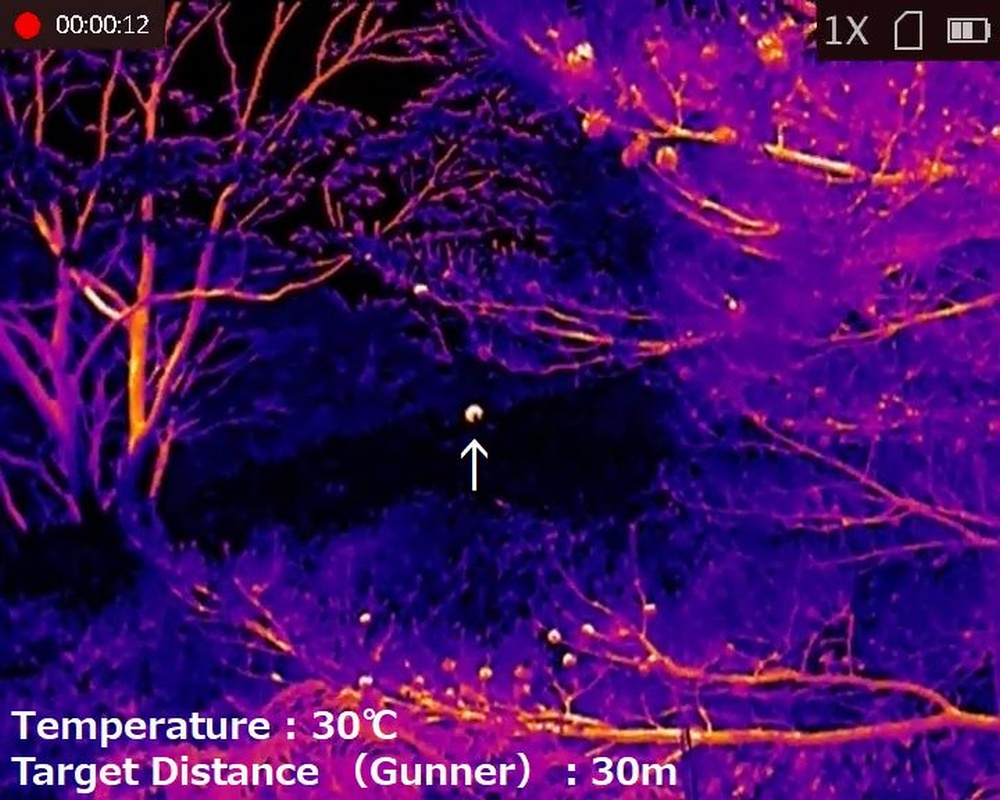

●翌日別の敵陣地の偵察をしている際、30mほどの茂みの中に謎の熱源をキャッチした。この正体は潜んでいる機関銃手であり、前方の射界を確保した後に擬装網等でうまくカモフラージュしていた。こちらが撮影している側面も擬装網で視認はかなり難しいが、このサーマルカメラでは頭部の熱を隠しきれないようだ。

●LYNX Proシリーズ多機能アラカルトの一つで、ホットトラッキングモードも搭載している。映像に写っている中で最も温度が高いものをマークして自動追尾してくれる機能だ。個人的にはあまり必要性を感じない機能ではあるが、検査用途とかでは使うという人もいるようだ。

●しばらく観察していると立ち上がり、他の警戒班と雑談を始めた。我方が夜明けと共に行う攻撃の際、彼はここから機関銃で撃ち下ろして射的を楽しもうとしていたのだろうがそうはいかない。マークされたこの機関銃陣地はドローンの攻撃により、直前に無力化された。

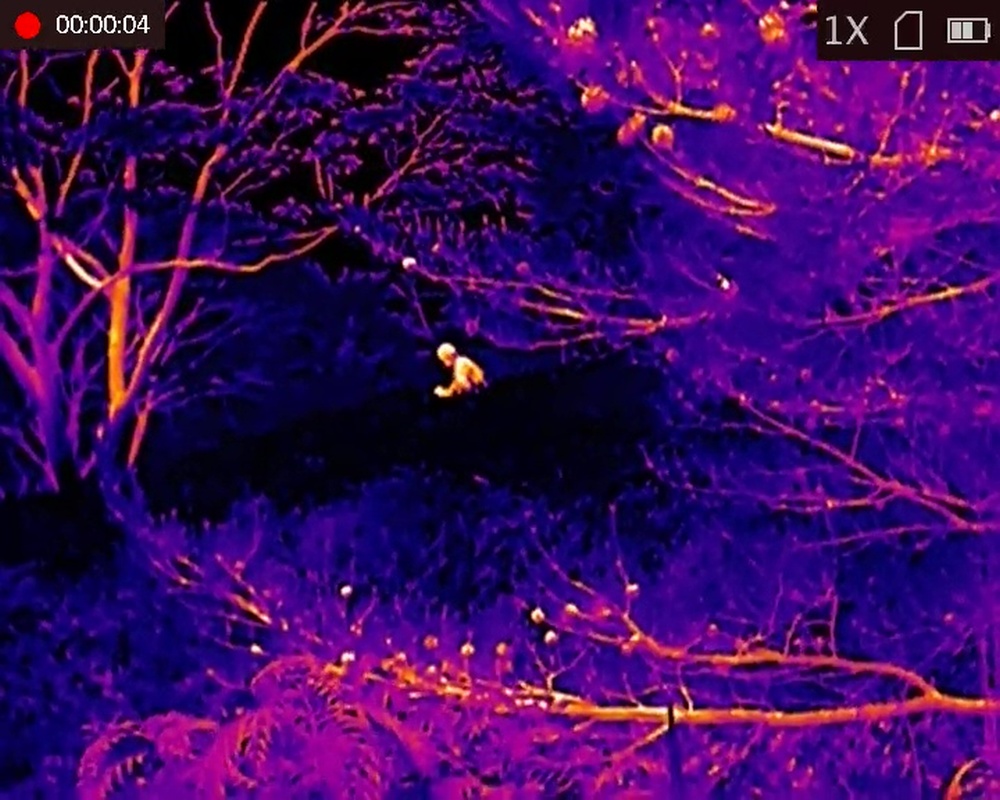

●こちらは別訓練にて陣地防御をしている際の一幕。我の陣地へと続く道沿いの非常に深い草むらを、一人の斥候員が頑張って押し通そうとしており、頭部と首の一部が見えている。

まぁまぁの手練れのようで、物音をほとんどさせずに肉眼での視認はほぼ不可能。これより手前にある2ヶ所の検問所や警戒陣地をやり過ごしたようだが、このサーマルによりここまで近づかれてようやく発見となった。

●当初フュージョンの通常モードで見ており、かすかな熱源を検出したため、ジャングルモードに切り替えることにより、侵入者だと確信が持てた。

●運の悪いことにここを任されている警戒班は私を含めて質の悪い輩しかおらず、彼の周囲には無数の隠し鉄条網やブービートラップが張り巡らされている。夜間ということもあり、これ以上前に行けず、後退も困難な状況下であるため、こちらの策略通りイラツイて道路近くに出てきた。この後彼は前後の警戒班に挟み打ちにされ拿捕される。

●ちなみにLYNX Proシリーズはスマートフォン用アプリである「T-Vision」と本機のWifiホットスポット機能で接続が可能で、スマートフォンやタブレットを見ながら撮影や各種設定の変更が可能だ。この陣地防御の一幕も、LH15は三脚と合体させて外に放置し、こちらでスマホ画面をのんびり見ながら侵入者がやってくるのを待っていた。電池の消耗は多くなるが、Type-C経由で外部電源を使いながらも可能であり、使い方次第で有効な情報共有が可能となる。

→T-Vision側で変更できる設定は輝度やコントラスト、カラーパレットやセンサーの較正、倍率変更といった一部の機能のみ操作可能。できればジャングルモードの切り替えができてほしかった。

●こちらは翌日、敵が来るであろう迂回路を見下ろせる丘の茂みの中から待ち伏せをしている様子。2個分隊が暑い中一列でお出まし。労をねぎらうため盛大に歓迎会を開いてあげた。

※とある民間企業の車両ですが、情報保全のため車体一部の画像を加工しております。

●この写真は別の官民合同の対テロ訓練にて、防護施設内に爆発物が仕掛けられたとの情報を受け、施設内の車両を捜索している警備チーム。車両内には武装した工作員が潜伏しており、この数十秒後に銃も構えず捜索していた警備チームは全員死亡判定を受ける。警備チームの接近を工作員に伝えていたのはこのサーマルカメラを物陰から民間業者のふりをして見ていた私だ。

Conclusion | 総評

●現在LYNXシリーズは次世代モデルのLYNX 2.0へとモデルチェンジされている。改良や変更点は以下の通り。

・温度分解能(NETD)が20mK未満に改良され、0.02度の温度差を検知可能に。

・バッテリーが交換可能に。持続時間は最大6.5時間に減少。

・電源ボタンを押して3秒で使用できる高速起動。

・階層型UIを刷新。

・ジャイロセンサーを搭載し、本体の傾きで自動的に電源オンオフが可能に。

●LYNX 2.0は価格上昇も抑えられており、2025年現在も25万円前後から購入できる。

→AGM Global Visionモデルは「Taipan V2 15-384」

●今回レビューした旧型のLYNX Pro LH15の製造は終了しており、あとは流通在庫や中古市場での入手となる。廃盤モデルとなっているので新品でも20万円前後で手に入る。

●この旧型も新型もコスパに優れた熱描写性能であり、多機能性も操作性も兼ね備えている。

●ハンドヘルド・単眼鏡型の携帯サーマルカメラを価格を抑えて入手したい。けれども200m前後までは人間や動物の認識をしっかりしたいという人に良いだろう。