Ver.1.5:最終更新日 2020/05/06

→そもそも新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)とは何ぞや?一般人ができる対処法はあるの?と言った対コロナウイルスに関しては、「コロナ禍と闘うマインドセット ~準備編~」を参考にしていただきたい。

→人間自身が作り出し、情報の海の中で蔓延させている不安や恐怖等の「負のウイルス」への対処法は「コロナ禍と戦うマインドセット ~本編・気づきの章~」をご覧いただきたい。

Keep Calm and Return Fire!

今回の「コロナ禍と戦うマインドセット」という企画を始めて3週目になるが、この期間にも状況は刻々と変化している。海外では欧州を中心に、収束に向けての兆しらしきものが見え始め、国内に置いても、徐々にではあるが新規感染者数は減少に転じつつある。

ではもう安心し、従来の生活に戻れば良いのかと言えばけしてそうではない。高温多湿の季節になると、ウイルスの活動は弱まると言われてはいるものの、いまだわからないことだらけの新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)がどういう動きをするかは不明だ。また、夏には収束したとしてもまた冬が来てぶり返して猛威を振るう可能性も大いにある。そもそも、これだけの騒動と経済を中心とした大きなダメージを国際社会に残した今回のコロナ禍。良くも悪くも、今までの常識やルール、日常は塗り替えられ、「新たなる日常」として人類はまた道を歩んで行くこととなる。より先行が見えにくくなった未来、目的意識をしっかりと持ち、柔軟な行動力が必要となる。

そこで、我々クセモノタクティカルが、様々な修羅場や訓練で培ってきたマインドセットを、今回の件に活かせるようその一部を公開したいと思う。コロナ禍によってもたらされた「新たなる日常」を、より建設的に過ごしてもらえればせめてもの救いだ。

→「Keep Calm and Return Fire:冷静さを保ってやり返せ」は、第二次世界大戦にて英国が掲げたプロパガンダポスターの標語「Keep Calm and Carry On:冷静さを保って行動し続けよ」をモジッて、米国の軍用装備系メディア「Soldiersystems.net」が考え出したパロディー。

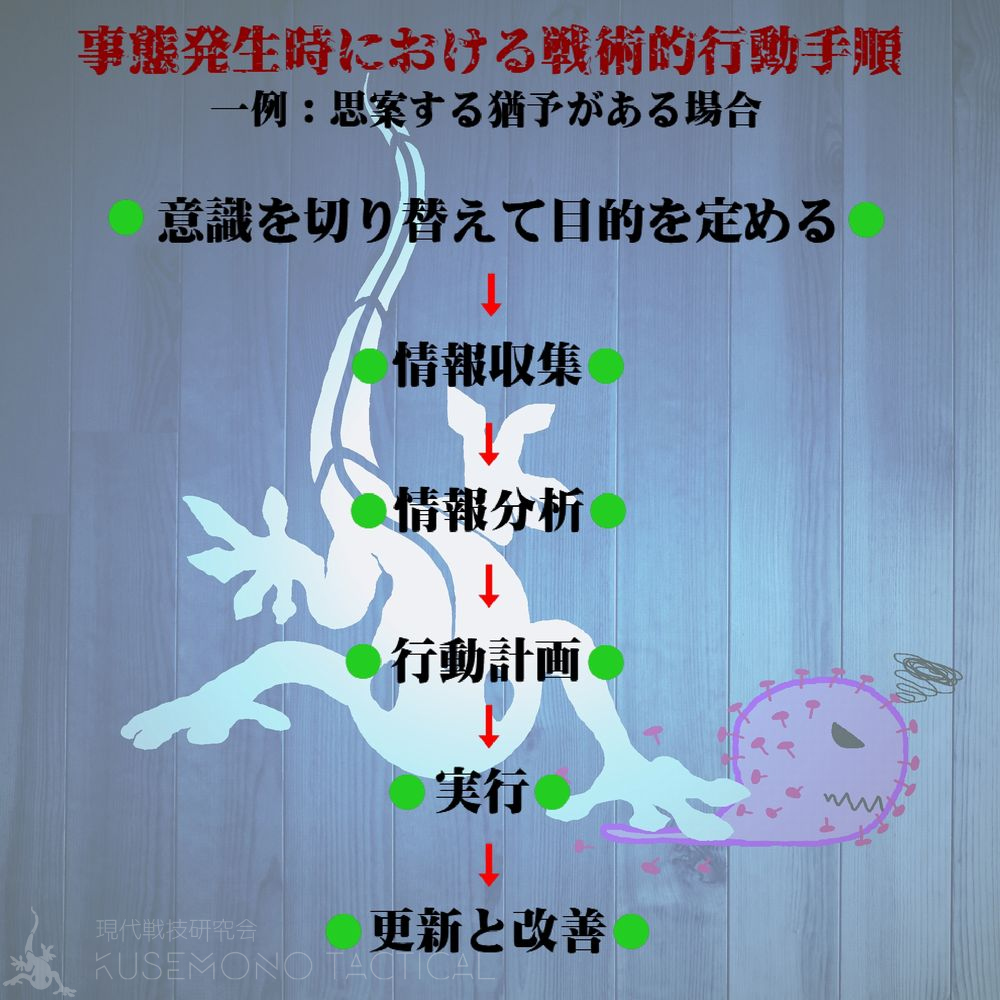

事態発生時における戦術的行動手順

日常を塗り替える事態が発生、もしくは発生の予兆が見受けられた場合に備え、戦術的な行動手順を設定しておくことは大事だ。今回の件で身に染みていると思うが、いつの世も、いつ何時どのような事態に巻き込まれるかわかったものではない。このような行動手順を設定しておくと、普段の安心にも繋がる。

今回の事態発生時の行動手順に関しては、立ち止まって考える時間的猶予がある場合を想定して作っている。見てわかると思うが、俗に言われているPDCAサイクルを少し細分化したような手順だ。

●事態発生時における行動手順は、他にも組織や状況によって様々なものがある。これはあくまで一例に過ぎないので、参考程度に留めたり、これを元に自分に合う手順を構築するのも良いだろう。

司令官たれ!

仲間や組織を守らなければならないリーダーであれ、個人であれ、事態が発生してその中で生き延びなければならない場合は、自分が基地の司令官になったつもりで戦術的行動を取るのが良い。

●つまり、泣き言やパニックを起こす役職ではない。自分や仲間、地域、そしてこの状況や環境そのものを改善し、良い方向に持っていくことが重要だ。

→司令官になった以上は、トイレットペーパーや銃弾の買い占め、5Gの電波塔に火を放っている場合ではない。

●あなたは部下を引き連れ、この事態から生き延び、この事態を改善するミッションを行う。これをゲームだと思い、楽しむのも良い。不安や恐怖、ストレスを背負いながら陰々滅々と日々を過ごすよりははるかに建設的だ。

●余計な情報や感情、個々の事象に囚われず、主導的に動いて事態を改善させたい。

それでは順を追って説明していこう。

意識を切り替えて目的を定める

これに関しては、銃撃された!、火災が発生した!という思案する猶予が少ない場合にも必要なことだ。特に平和な我が国に普段住んでいる場合、異常・緊急事態が起きた場合のスイッチを切り替えれないケースが多い。飛び込んできた異常や緊急性を要する情報を、脳の防衛機構が悪い方向に働いて、うまく処理してくれない。リスクに対する認知の歪みから、正常性バイアスが働いてしまう典型例である。

→「これは何かの間違いだ」「大丈夫だろう」「他の人は慌ててないからただの勘違いだ」

●いかに正常性バイアスや不安・恐怖を払拭し、危機の兆候や状況を認知してスイッチを切り替えることができか否かに関しては、普段からの意識付けや訓練が必要だ。この件はまた別の機会により詳しく紹介したい。

1:意識の切り替えとしてまず行うべきことは、今起きている「現実」と「状況」を受け止めることだ。

●後述する情報収集や分析の前に、現時点で自分が五感を持って得た情報を整理することにある。

●今回の場合だと、「何らかの感染症が世界規模で蔓延している」「それにより経済を中心に社会システムも異常をきたしている」「自分及び周りに感染の疑いがある」等になるだろう。

2:現時点で得られた情報から、どのような状況下に置かれているのかを考え、スイッチの切り替えが必要な事態だと判断したら、目的を定める。

●状況に合わせて、自分や自分達が何をしたいのか、しなければいけないのかといった目的を設定する。目的が複数ある場合はそれの優先順位も決める必要があるだろう。

→今回の場合だと「自分、もしくは家族を感染させない」「自分の会社を倒産させないようにする」等が例として挙げられるだろう。

→この際に、手段と目的を混同させないよう注意する。

情報収集

状況を認識し、自らが向かうべき道を定めたら、次は今起きている事態をより詳しく知り、細かい計画を練るための情報収集が必要となってくる。さて、情報は得る時代から取捨選択する時代になった現代、この情報収集が難しいのである。

しばしば、安全保障やセキュリティー業界では、どこか別から得る情報を「情報資料」と呼び、その情報資料を自らが咀嚼し、精査したものを「情報」と区別することが多い。

●「情報資料」は、その情報を流した誰かの価値観や主観が混ざっているものである。故に、情報資料には誤りや嘘が含まれていることがある。

●「情報資料」には、時としてその情報を流した側が受け取る側を、何らかの意図を持って誘導させようとしている場合もある。

●それらの「情報」に踊らされないためにも、「情報資料」として区別する必要性がある。

●どれだけ自分が信頼を置いていて、好きな情報源であったとしても、「情報資料」として受け取る。

●自分が直接現場等で得た情報も、「情報資料」として扱い、精査する。

特に以下から得た「情報資料」に関しては、よく注意して汲み取る必要性がある。

素性がよくわからない個人から発せられたもの

情報源がよくわからないもの

政治や思想、宗教等、イデオロギーの臭いがするもの

その筋の専門家以外が発したもの

情報分析

情報資料を得たならば、それを自分で検証し、余計なノイズ等を除去して「情報」に昇華させる。

●情報資料は、あらゆる角度から客観的に分析する必要がある。特に余計な偏向がかからないように、自分側の思考パターンや感情、先入観等にも注意し、直感から感じる違和感も分析しながら行わなければならない。

●この作業は大変専門的な知識や経験が必要なので、慣れないうちは、得られた情報資料がどれだけのエビデンス(証拠や根拠)や、確度があるのかといったランク付けを行い、振り分けても良いだろう。

●どのような事態で、どのような傾向の情報が流れやすいかを平時から見極めておく。

→特に今回のような被害が大きく、目立ち、不明なことや全体像がつかみにくい事態が発生した場合、SNSや各種メディアでは感情的や大げさに情報を発信したり、デマが広がることが多い。

●100%の嘘や偏向、100%真実の「情報資料」はまず無い。たとえ、全てが嘘や偏向に思えるような情報資料でも、それを流した側がなぜそんな嘘や偏向をこのタイミングでしたのか?等を分析すれば、思わぬ「情報」が得られることも。

→そう考えると、いつも愉快なジョークを飛ばすしんぶん赤旗や朝日新聞、産経新聞や虎ノ門ニュース等からも、思わぬ情報が得られる…かもしれない。

「情報」を得たら、自分にとって何が脅威となり、手助けとなるのか等をピックアップし、それを行動計画を立てる上での材料とする。特に、脅威の分析と評価は重要であり、これが大変難しい。以下の点に注意してもらいたい。

数字やグラフ等に惑わされず、それが何を表しているものなのかをよく考える。

→今回の件だと、その国全体の死亡者数と100万人あたりの死者数の割合等を比べたり、その国がどのような風習や衛生、医療レベルなのかを考える。

対処しにくいリスクは過小評価しやすく、対処しづらいリスクは過大評価しやすい。

よく見聞きする話題性のあるリスクは当初は過大評価しやすく、慣れてくると過小評価に移行しやすい。

死や大規模な被害の可能性があるリスクは過大評価しやすい。

非日常・滅多に無い脅威は過大評価しやすい。

これらを十分に注意しつつ、脅威が複数ある場合、どれほどの被害をもたらすものか、それを被る確立は?防ぐ手段の有無等を判断基準に、対処すべき優先順位を付ける。

行動計画

さて、必要な情報は集まったので具体的な行動計画を立てていこう。

これ以上状況を悪化させない、ダメージを最小限に抑えるとといったことも大事だが、願わくば状況をより改善し、この危機的事態をうまく利用し、自己の成長や利益を得ると言った攻めの姿勢も大切だ。受け身ではなく、主導的に切り開いていき、状況を良い方向に持っていきたい。

●計画は、最初の「意識を切り替えて目的を定める」で考えた「何をしたいのか」「何をどう守りたいのか」等をより鮮明にしていく。そこに、情報から得た脅威等の分析に基づき構築していこう。

●また、立てる計画は一つだけではない。メインとなる基本計画と、「緊急時の計画」が最低限必要だ。

→今回の事態で想定される「緊急時の計画」は、家族や組織内で感染者が発生した場合や、最寄りの医療機関がパンクした場合等が想定されるだろう。

●さらに、メインの計画を実行中に何らかの障害や不測事態が発生した場合の、計画を補う「プランB」、そしてメインの計画を補うことすらできなくなった場合の別計画「プランC」が必要だ。もちろん、この補備修正案に関しては、「緊急時の計画」も同様に行うのが望ましい。

●長期戦が予想される場合は、長期・中期・短期といった感じで様々なスパンでみた計画を立てることも必要だ。

●出来たてほやほやの計画も、情報資料と同じく検証が必要。

●個人や組織に関わらず、計画を作る上で様々な人達に意見を伺うのは良いことだ。組織の場合、メンバーへの共通認識等を作っておくのも必要だろう。

計画を立てる上で見落としがちな点にも注意したい。以下の点に気をつけないと、計画がただの紙切れになったり、計画によって破滅を招くことも。

何を行うにも必ずリスクや失うものは存在する:その行動を行うことで、どんなリスクがあり、何を失うのか・・・メリットとデメリットを洗い出し、計画に加えるようにしたい。

精神の補給線を構築する:古来より、兵站を蔑ろにした戦はろくな結果になっていない。事態の中を生き延びるのも、計画の中で動くのも我々人間である。事態の悪化や防戦、長期戦も考慮し、計画の段階で娯楽や息抜き等の精神の補給線を必ず組み込んでおく。これは我慢大会では無いのだから。

現実的な計画を:計画倒れにならないためにも、現状の把握と行動を伴う上での未来の予想に関しては、楽観的でも悲観的でもなく、考えすぎても考えが足らなくてもいけない。

実行、そして更新と改善を

あとは行動あるのみだ。

●状況は刻々と変化するものなので、起こりうる個々の事象に気を取られ過ぎてはいけない。それがどういった影響を及ぼすのか、計画を無視するほどのものなのか?等、計画や情報と照らし合わせて、合理的な対処をすることが望ましい。

●特に、急に飛び込んできたショッキングな情報に飛びつくのは危険だ。

→例:「○○が感染した!」「○○病院で医療崩壊が起きたらしいぞ!」

●余裕を作り、定期的に情報分析や計画を見直し、検証してみるのも大切だ。大きな誤りが見つかるかもしれないし、状況は刻々と変化する。

●一度決めたことや、古い考えに囚われず、柔軟で合理的な考えを持つことが重要だ。

→良い案が浮かべば、即実行というわけではない。何事も検証を行ってから。

●状況は時間やエリアによっても変わる。そして、それに合わせて目的や判断基準も変わることを留意しておこう。

さて、3回に渡る本特集「コロナ禍と闘うマインドセット」も今回で一応の最後を迎えたい。

だが、今回の新型コロナウイルス騒動はまだ終わってはいない。今後どういった方向に転ぶのかわからないし、コロナ禍が残した傷跡はあまりにも大きく、それが別の事態をも生んでいる。戦争や犯罪にしろ自然災害にしろ、危機的状況下では人間の弱さや負の側面、本性があらわになると言われている。メディアやSNSでは、様々な「負の情報」が飛び交い、まるでこの世は地獄であるかのような言い様である。だが、このような事態が起きる度に、人間や社会は成長・進化して次のステップを歩んでいっているのも事実だ。そうでなければ、今頃人類種などというものはこの世からいなくなっているはずである。この事態を建設的に乗り越え、より良い未来を共に見ることができればと思う。

※ここで書いたことは、戦術的な行動を行う上で必要なマインドセットの極々一部でしかない。また別の機会を利用し、生きていく上で、進化のために役立つマインドセットを紹介していこう。